米格-21的中国衍生型号

前苏联的米格-21

米格-21战机(俄文: Микоян и Гуревич МиГ-21),是前苏联时期一款超音速喷气式战斗机,由米高扬-格列维奇设计局于1953~1955年设计的第二代喷气式战机。米格-21(包含仿制、改良型)可能是二十世纪产量最多的喷气式战斗机,至今仍有许多米格-21的改进型号在世界各国家与地区服役,并且拥有诸多现代化升级套装,被戏称为战机界的AK47。

随着时间进入二十世纪五十年代,冷战开始并持续加剧,北美航空公司(后并入罗克韦尔国际飞行公司)相继推出了F84佩刀与超音速战斗机F100超级佩刀。这两款飞机于性能上给予了苏联设计师很大的压力,此时,苏联现有的米格-15和米格-17已不足以对抗美国拥有空中优势,因而设计并制作一款具有高度机动性和超音速能力,能在简陋的前线机场起飞且便于生产的新式战斗机便提上了苏联军方的日程。

1953年,米高扬-格列维奇(简称米格)设计局开始进行两倍音速战斗机的研制,推出了一系列以Ye为代号的原型机,这些原型机主要包含后掠翼型号和三角翼型号两种型号。由于当时米格设计局对于后掠翼和三角翼孰优孰劣尚未进行完全的研究,米格设计局便借此对两种方案进行了完全的评估与探索。因为先前型号米格17采用了后掠翼的缘故,早期米格21的原型机皆采用了后掠翼设计。

在于1954年迅速否定了发动机动力不足的Ye-1后,米格设计局于同年推出了使用由“联盟”发动机设计局研发的新发动机R-11的Ye-2。得益于R-11较大的推力,Ye-2能在起飞时获得较大的离陆攻角。次年,装备有R-11的首架原型机Ye-2A完成首飞,随后,五架预生产的飞机被制造出来。与此同时,为了响应苏联军事航空工业部门对于高性能战斗机的设计需求,米格设计局推出了由Ye-1衍生出的Ye-4。

与先前原型机型号不同,Ye-4采用了三角翼设计语言。在相同的翼展下,三角翼布局能够提供给飞机更大的升力和更轻的重量,同时保持结构强度。1954年4月,首架Ye-4原型机走下生产线,并在之后的1955至1956年间进行了107次试飞,由此坚定了采用三角翼布局的设计理念。

基于Ye-4的设计经验,米格设计局进一步开发了Ye-5。相较于它的前辈们,Ye-5采用了由米库林总师主导升级的R-11发动机升级型号——R-11-300,还增加了三对翼刀来改善操控性。这些升级使得Ye-5满足了苏联国防工业部门提出的更高要求,例如最大平飞速度须达1700至1750公里每小时。Ye-5在测试期间表现出的良好性能和于1958年的定型测试的优异表现促使苏联军方进行了小批量生产。

Ye-6是一款极为接近量产的原型机型号,它拥有挂载AA-2(P/K-13的首个生产型号)的能力,并且对油箱进行了改进升级;此外,Ye-6还采用了较小的激波进气道,和一体式前翻座舱盖;同时,设计师在机头底部安装超长空速管,并在尾部安装了与机身略带弧度的后掠式垂尾。1958年底,在Ye-6第六批次原型机的基础上,Ye-6被正式定型为米格21F(F译为“改进”)并投入量产,由此开启了这款一代冷战经典战机的传奇故事。

作为首批量产型号,米格-21F的武器设计相对保守。由于朝鲜战争的实战经验和此时苏联空空导弹研究工作仍处于起步阶段的原因,苏联空军此时并未步入“导弹万能论”时代,因而格外强调近距离格斗和高机动性。在这种大环境的影响下,米格-21F装备了两门NR30三十毫米航炮,每门备弹60发,共计120发。

配合上它顶着的一台加力推力达到5.7吨的R11F-300发动机,米格-21F上可两马赫高空拦截,下能中低空格斗,成为了一款名副其实的优秀战斗机。与其前辈们相比,米格-21F较米格-19更易维护保养,较之于米格-15和米格-17则有着遥遥领先的性能。因此在米格-21F进入部队小规模服役实验后,它迅速得到了苏联空军和众多飞行员的一致好评,苏联部长会议也下令全面开启米格-21F的生产与换装工作。

受到技术储备成熟和国际环境需要等因素,米格-21F-13迅速投身到了冷战东西对抗的最前沿,也因此成为了苏联第一款大规模量产并出口的米格-21型号。苏联与众多华约成员国均装备了大量的米格-21F-13,可以说,米格-21F-13是日后各类型米格-21改型的鼻祖。

性能数据(MiG-21bis)

机长(不含空速管):14.1米

翼展:7.15米

全高:4.13米

空重:5895公斤

载重:10100公斤

翼面积:22.95平方米

发动机:1具Tumanskiy R25-300 涡轮喷射发动机

未使用后燃器出力40.2千牛顿

使用后燃器出力69.9千牛顿

使用极限后燃器出力97.1千牛顿

最大平飞速度:2230公里/小时2.05马赫

最大续航距离:1225公里(未使用外挂油箱)

实用升限:17800米(58400英尺)

爬升率:225米/秒

推重比:0.98(使用极限后燃器)

影响大的生产次型

米格-21F-13

装备R-11F-300发动机型。中国大陆引进了米格-21F-13的生产许可和技术而进行仿制,命名为歼-7;其一种改良型歼-7B,在1980年代曾被美国订购12架,以代替自印尼得到的老旧米格-21 F-13,主要用于假想敌空战缠斗教学。

米格-21PF

米格-21PF是最初的全天候战斗型可以夜战,装备了附面层吹除系统,使用R-11F2-300发动机,在1963年开始装备部队。相对原型机,米格-21PF修改了座舱盖,且加大了腹鳍,并将空速管移至进气口的唇部。在1964年至1968年间所生产了米格-21PF的出口型,先后分别销往波兰和东德,随后销往华沙条约国的其他国家。

米格-21bis/bisK

大幅现代化的第三代米格-21型战机,改良版本是在1971年首飞,使用图曼斯基R-25-300型发动机。在此型号上加大了机体直径,以容纳更大直径的发动机与雷达,并扩充机体内部空间用以强化电子系统与其余设备。增加阻力与重量的后果就是加速性与运动性相比先前的型号有所下降,但在近代战场上的生存与作战能力则明显提高,携挂多重外部武装时对性能的影响亦被稀释。整体而言,MiG-21不是一种改进潜力很大的飞机,机体空间有限且填充率极高。bis型重点改进了发动机,通常时和战斗时的推力皆有提升,并多加了一段可能导致发动机折寿的紧急动力。因此虽然一般军推和后燃时的飞行性能相比先前的中期型略有下降,但在多了一段紧急推力的加持之下,作战时的潜能和使用弹性仍可说是大幅增进。

然而,由于依旧无法安装大口径雷达,bis型从本质上来讲,仍是一种点防御战斗机。仅论导弹投射相关的空战能力,MiG-21 bis和极初期型的F-16A差距不大:后者一开始也不具备使用中程空对空导弹的能力(其配套雷达没有连续波照射功能,无法导引当时美军制式的麻雀导弹)。这导致共产阵营某些文宣长期操弄著一种误解,将这种空战能力偷换概念成另一种空战能力:“仅从格斗性能讲,MiG-21与初期的F-16差距不大。在F-16现代化增重导致机敏性下降之后,两者的格斗能力更可轻易被飞行员技术弥补”。

然而实际上,无论瞬间回旋率、持续回旋率、回旋半径、滚转率、操控精确度、失速特性等等众多攸关空战机动性与飞行品质的各项表现,MiG-21皆远不及F-16。即使是将MiG-21在其世代堪称优秀的海平面SEP拿来与最初期型的F-16相比,亦不占优势,而持续回旋率 (稳盘) 方面 F-16更压倒性地达到大多数MiG-21的近两倍,甚至能用稳盘去对抗MiG-21的瞬盘。即使依据上世纪八零至九零年代初期苏联解体前对F-16真实性能严重低估 (SEP低估约三成、认为其9G仅能瞬间达到等等) 的内部评估,F-16依然在回旋性能方面对MiG-21达成了全包线覆盖 (在各速度段的回旋率皆压倒MiG-21)。在相关报告中,MiG-21能用机动性对抗的则是F-4、F-5与幻象Ⅲ等等世代相近的对手。

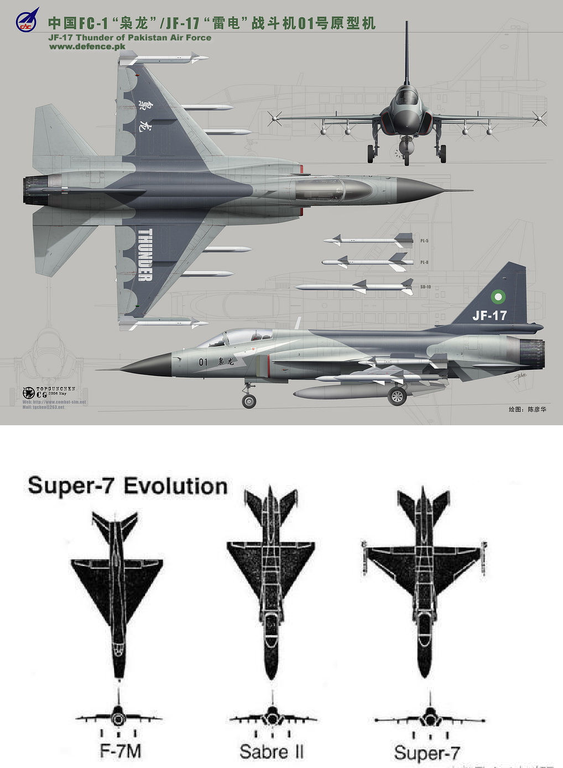

MiG-21家族要到中国的双三角翼改进型歼7诞生之后,才能在空战机动方面对限制在7G以下的F-16A达成有限度对抗。再进一步的追近差距则要到有相关血缘的FC-1枭龙 (即 JF-17闪电),才终于获得F-16八成至九成的综合空战运动性 (考量SEP与滚转率的状况下)。即使后期F-16随翼载上升导致运动性渐渐下降,然而不断升级推力令其SEP节节上涨的能量机动性依然能将各种实战型号的MiG-21越甩越开。即便不论成本与世代科技差异所导致综合空战性能的差距,两者的空战运动性与格斗能力亦从未在同一平面上。话虽如此,MiG-21bis售价却极为便宜,亦禁得起恶劣的整备条件,能让使用国寄望以数量优势填补性能劣势,这使其成为东方阵营在装备MiG-29之前最有性价比的轻型战斗机。时至今日,仍有相当数量的国家以MiG-21bis或其衍生的再升级型持续对抗著西方的较先进对手。

中国的歼-7系列

1962年3月30日,中苏签订了米格-21φ-13歼击机和P-11φ-300发动机批量生产技术转让协议。协定主要内容为:苏联政府将在1962年10月之前,无偿向中方提供米格-21型歼击机的全套生产图纸和技术资料,以及120架份中国不能生产的飞机原材料、毛坯及附件;中方为此向苏联支付人民币9,032万元。同时,中国还将直接购买12架米格-21成品。

签署协议后,仿制米格-21的任务交给了位于沈阳的第122厂,因为这里是当时全国技术实力最强的飞机制造厂。1961年8月,从苏联起运的米格-21图纸和各类技术资料陆续运抵沈阳,这些资料的总重达到了13吨。当米格-21来到中国以后,中国设计师们很快从苏联人提供的说明文档中找到了一些疑难气动问题的答案。

根据这些文献中的数据,结合对米格-21的风洞试验结果,人们已经可以尝试反推出苏联人的新公式了。而曾经长期让顾诵芬等设计者头疼不已的超音速垂尾载荷数据在文档中也查到了,果然比按照强度规范算出来的低。在结构设计方面,面对米格-21三角翼的实际结构,长期困扰东风107设计师的问题终于得到了明确的解答。

米格-21给国人带来的还有很多:轴流式双转子涡喷发动机P11Ф300展示了先进的双转子(高低压涡轮)设计及制造工艺;还带来了21兆帕液压系统如何设计的范例。可以说,在当时的历史条件下,没有米格-21,中国人走向超音速飞机设计的道路要更加坎坷。由于米格-21的到来,中国航空工业不但得以破解之前遇到的诸多谜题,还为真正具备2倍音速级战斗机设计能力打下了坚实的基础。

到1962年底,沈阳飞机制造厂已经熟悉掌握了苏联提供的全部48,000页图纸,基本摸清了技术关键点,为试制好了准备。1962年11月,正式批准122厂,用苏联提供的散装件进行组装。1964年9月,首批10架用苏联零件装配的米格-21交付给了空三师,并很快担负起国土防空作战任务。

1965年10月,第一台WP7发动机进行了试验台试验。同年11月,完全由中国制造的J-7飞机机体静力试验结束。次年1月17日,在沈阳组装的第一架J-7歼击机升空。1967年6月,J-7试验结束,进入量产阶段。J-7I(有时称其为J-7A,这是不对的)于1969年6月16日首飞。中国空军主要在训练中心和试验靶场对该型机进行试验,原因之一是其CK弹射系统工作不可靠(我们记得,米格-21φ、米格-21φ-1米格一21Ⅱφ中型机也存在此种问题)。而生产的第一批WP7发动机使用寿命较低(不超过100小时),也限制了J-7I的使用能力,J-7I的生产速度很慢。

由于对三角翼、高空高速战斗机的不适应,很多习惯了歼六(米格-19的中国仿制品)的飞行员认为,歼七(米格-21的中国仿制品)的性能并不如已经广泛装备部队的歼六,而且持这种看法的人数还很多。为了准确评价歼七,决定1975年由第十一航空学校主导,对歼六、歼七进行对比试飞。这次对比试飞持续了大约半年。在此期间,第十一航空学校对两型飞机进行了系统的对比测试。

在对加速垂直爬升、水平盘旋、特别是中低空飞行性能进行全面对比检验后,第十一航空学校拿出了结果:在中低空小速度水平加速时,歼六优于歼七;当飞行速度大于M0.95时,歼七优势非常明显;在高空和超音速飞行时,歼七的爬升率远高于歼六;水平盘旋性能歼六优于歼七。

歼七的三角翼虽然在亚音速状态下升力系数低,但减速快,在空战中也可以利用这一条件迫使对手冲前,占据主动。在与歼六的空战中,虽然推重比低于歼六,在中低空的水平盘旋和加速方面居于劣势,但歼七飞行员却屡屡使用减速机动反客为主。特级飞行员方滨就曾回忆他驾驶歼六与歼七格斗时,在歼六咬尾歼七之后,歼七通过进行负俯冲半滚倒转迅速减速,由于歼七在减速后的大迎角状态下抖振不明显,而歼六则不然,必须减小迎角以保持可控的飞行状态,这样就无法减速只得冲前,于是形势骤然逆转。

对试飞结果进行综合分析后,空军得出结论:两种飞机性能各有长短,但歼七大部分飞行性能优于歼六。这次全面对比试飞后,部队对歼六、歼七的争论彻底平息。歼七被列入了重点发展机型。

1974年开始研制的J-7Ⅱ与其前辈的区别包括:第一,以中国产2型弹射座椅取代了CK弹射系统,可确保飞行员在250—850公里/小时速度范围内低空弹射逃生。但它的使用使飞机座舱盖的结构与形状发生了改变;第二,采用了改进后的WP7B发动机,该发动机寿命长,推力从5100马力提高到了6100马力;第三,用720升的副油箱取代了480升的副油箱,增加了航程;第四。J-7Ⅱ型机制式武器中增加了PL-2空空导弹(仿制苏联P一3C)。1978年12月30日,J-7Ⅱ完成首飞,然后开始批量生产和交付空军战斗部队。

1974年初,埃及一下子购买了8架米格-23MS截击机、8架MiG-23BN攻击机以及4架米格-23U教练机,这些飞机统统集中编入了一个团——251团,该团驻扎在位于梅尔沙-马特鲁(Mersa Matruh)的空军基地。埃及空军装备米格-23飞机的历史并不长,也就是在当年,开罗与莫斯科的关系就真正决裂了,从此埃及转向了西方国家,特别是向法国来购买飞机。因此,到1975年底的时候,埃及的米格-23飞机都退出了现役,转入库存,埃及空军正准备接收从法国购买的另一批幻影。

在之后的几年里,埃及先是与中国建立起了良好的关系,紧跟着又同美国开始友好往来,这两个国家很快都对埃及的米格-23产生了兴趣。在几轮谈判过后,1978年,中国从埃及购买了2架米格-23MS、2架米格-23BN、2架米格-23U、10架米格-21MF以及10枚AS-5凯尔特人(Kelt)空对地导弹,作为交换,中国将为埃及空军的苏制米格-17和米格-21机群提供零配件和技术支持。中国后来将米格-23作为了其歼-9项目的基础,但歼-9后来在研究阶段就已经胎死腹中了。

1979年5月30日,第三机械工业部、第四机械工业部联合向国务院、中央军委提出报告,从英国引进电子火控系统改装歼-7、歼-8飞机。6月6日,王震、邓小平等批示同意。7月4日至8月9日,以陈少中为团长的30人考察团赴英国考察,分别与马可尼、史密斯、费伦蒂三家公司,就歼-7、歼-8飞机改装问题进行具体商谈。双方明确了改装机载电子、火控系统各部件的主要性能和装机技术要求,初步商定引进马可尼公司和史密斯公司的七项电子设备改装歼-7飞机的时间表及费用。

1980年3月27日至4月5日,在上海英国设备展览会期间,吕东、段子俊、陈少中会见了英国国防大臣皮姆等人,就中国从英国引进先进航空设备等问题进行高一级的会谈。6月30日,由段子俊、国防工办副主任叶正大带队,空军、总参和第三机械工业部、第四机械工业部人员组成的代表团到英国参加第十轮谈判。马可尼公司和中国航空技术进出口总公司(简称中航技公司)签订了合作改装歼-7飞机,并提供平视显示、静止变流器、雷达测距器、大气数据计算机、通信电台、照相枪等六项电子火控设备和支援合同。中航技公司和史密斯公司签订了雷达高度表供货合同,共购买124套设备用于改装100架歼-7飞机。7月31日,中国政府批准上述两项合同。9月1日,付给英方预付款,合同正式开始执行。

1987年,成都厂开始研制J-7E,在机载设备还是气动布局方面都与其前辈有很大的不同。由西工大沙伯南教授领衔、重新设计了歼-7型飞机的机翼,将原本的三角翼设计改为双三角翼设计,新的机翼翼展从7.15米增至8.32米,面积从23平方米增至24.88米。机翼外部前缘后掠角从57度减至42度,前缘实现了机械化,新机翼显著改善了飞机机动性。

J-7E型机的动力装置采用更先进的涡喷-13发动机,仿制从埃及获得的米格-21MF的发动机,使飞机的推重比提高到近0.9(J-7ⅡA型机约为0.8)。载油量由2080公斤增加到4185公斤。副油箱容量为720升,不仅可挂于机身下,还可挂于机翼下。机载武器为1门30-I型30毫米火炮(备弹60发),PL-5或PL-8空空导弹,50~500公斤的炸弹以及火箭发射器。

J-7E型机装备了226型脉冲多普勒机载雷达。机载电子设备包括KW8602告警系统、8430计算机、JD-3战术导航系统等。除此之外,歼-7E型还使用了国产平视显示器、综合化机电式航空电子设备、大气数据计算机与新型导航设备。

J-7E型机经改进后飞行与战术性能得到显著提高。例如,爬升率提高至195米,秒,航程达2200公里。研制者认为,总体来说,与J-7Ⅱ相比,J-7E的近距机动空战效能提高了84%,起飞滑跑距离减少了30%,着陆滑跑距离减少了28.6%。

J-7E型机于1992年完成试验,产量很大,取代了中国空军早期生产的J-7飞机。海军型J-7E即J-7EH能携带空舰导弹。J-7E是上世纪九十年代中国空军战术性能最好、可靠性最高的歼击机之一,但美中不足的是该机缺乏火控雷达,依然只安装了雷达测距器。

J-7G是在J-7E型机的基础上研制的,2002年完成首飞,机上安装了KLJ-6E新型机载雷达(中国仿制意大利艾尔塔公司的EL/M-2001雷达)。研发过程中得到了部分歼-10型歼击机的技术下沉,机载武器系统包括与PL-8导弹发射设备相联的头盔目标指示系统。它装有功率更大的发动机,并拆掉了左炮。J-7G型机从2003年开始交付中国空军。随后歼-7系列正式停止了发展。

歼-7G或F-7PG这两个型号所做的技术改进,从机身空气动力学设计来说,F-7PG型战斗机沿用了在歼-7E型战机上运用得非常成熟的双三角翼设计,在改用双三角翼设计加前缘机动襟翼后,F-7PG型战斗机的海平面爬升率提高了24%、最大转弯角速度提高了近50%;同时,F-7PG型战斗机还使用了改进型的FWP-13F1型涡喷发动机和机翼结构油箱设计,推重比数据相比歼-7B型战斗机没有明显下降、反而还增加了航程。

从航电和武器系统的设计来说,F-7PG型战斗机同样换用了新型全波形火控雷达,型号可选,有意大利马可尼公司的Grifo-7、英国航宇公司的SSR,甚至以色列的EL/M-2032也同样可装。战机采取综合化航空电子系统设计,但座舱改进相对保守一些、在增加了一个单色的雷达显示器的基础上、只保留了两个彩色的性能比较单一的显示仪表(用于显示地平仪和无线电导航数据),同时,F-7PG型战斗机和米格-21-93、米格-21-2000一样,均配备了头盔显示器以增强战机的大离轴角发射能力。

在武器系统上,F-7PG型战斗机可以携带国产、美制、法制的一部分第三代航空武器,但不具备超视距拦射能力,目前已经观察到巴基斯坦空军的F-7PG型战斗机的挂载构型包括了国产PL-5EII型、美制AIM-9M型、法制“魔术”系列空对空导弹,据说还可以携带MK-82系列无制导炸弹。以巴基斯坦空军对F-7PG型战斗机的实际运用来说,主要将其作为一种要地防空的截击机来使用。

FTC-2000G

贵飞公司前身是贵州飞机制造厂(代号:011基地),该企业1979年开始负责研制歼教-7飞机,歼教-7飞机1994年最后生产定型。歼教-7飞机除了执行训练任务,还保留了歼-7飞机的作战相关设备和外挂系统,具备使用霹雳系列空空导弹和火箭弹,炸弹等武器的能力,此外还装有一门30-1型30毫米机关炮。

进入21世纪后,歼教-7飞机因设计过于老旧,且飞行性能、电子系统都不适合用来培训第四代战斗机的飞行员,继续换代。教练-9飞机在2005年完成鉴定试飞,2010年空军领先使用,2011年正式列装部队。与歼教-7飞机相比,教练-9重新设计了飞机前部机身,改为两侧进气,为在机首安装雷达留出空间,同时放低了前座高度,让后座驾驶员不必再像当初在歼教-7上一样还要使用潜望镜观察前方情况。

同时该机座舱设计全面现代化,接近了空军现役第四代战斗机的座舱,与之相应的,是全机电子设备的现代化,具备了包括手不离杆,多功能显示器,平视显示器,1553B数据总线、火控雷达、任务计算机、武器外挂管理等设备,可以适应第四代战斗机飞行员训练的需要。同时,该机的机翼采用了类似成飞歼-7E的双三角翼设计,使飞机的中低空机动性能大幅度改善。

在教练-9飞机装备部队后,随着海军航空兵的发展,贵飞又继续开发了更加先进的教练-9G“海山鹰”飞机,该机采用了DSI进气道,并加装前缘襟翼,取消腹鳍,使飞行性能、结构强度性能比教练-9有了较大的提高。目前被用于我海军航空兵部队训练,甚至用于歼-15战斗机飞行员陆上模拟航母起降训练。

贵飞首先推向市场的是FTC-2000,也就是教练-9飞机的出口型,稍后又展示了在“海山鹰”结构基础上改进,增强携带外挂武器系统性能的FTC-2000G。这种飞机一经推出就引起国际关注,被认为是国际上最廉价,性能又不错的多用途战斗机。FTC-2000G采用涡喷-13发动机。

FTC-2000G低成本多用途战斗机,是在FTC-2000“山鹰”教练机和“海山鹰”舰载教练机基础上开发的轻型双座多用途战斗机。第一个重要改进是采用DSI进气道,优化FTC-2000G的跨声速机动性能。FTC-2000G的外翼前缘采用了第三代战斗机上非常流行的前缘机动襟翼,起到增升效果,提高了飞机的机动性能。FTC-2000G的垂尾可以有效降低翼尖分离现象,提高垂尾的气动效率,增强中低空中低速飞行状态下的航向稳定性。

FTC-2000G作为多用途战斗机,肯定要强调对地打击能力,因此FTC-2000G并未采用单座布局……其中后座设置为武器控制员,用于执行对地攻击任务,前座飞行员则专心负责驾驶,这也是多用途战斗机普遍采用的一种座舱布局模式。机翼下一边各保留3个挂架,机腹下使用一个重型挂架,在机腹两侧各有一个小型挂架,用于挂在中小型炸弹或导弹武器。

根据贵飞公司最新公布的数据,该机的最大速度Ma1.2,正常起飞重量为7900千克,最大起飞重量11000千克,最大航程为2400千米,续航时间为3小时。在起降性能方面,该机最小起飞离地速度为240千米/小时,起飞滑跑距离只有450米,着陆接地速度220千米/小时,着陆滑跑距离750米,已经接近或达到了现役战斗机的标准。

歼-8:双发的米格-21扩大版

1964年,航空研究院提出要在米格-21的基础上研制新型高空高速歼击机,同年10月的方案论证会上,沈阳飞机设计研究所提出了两种方案:装配单台全新研制的大推力发动机/装配两台成熟的涡喷7甲发动机。后者最终被采用。1965年,沈阳飞机设计研究所给出了该歼击机的性能指标和代号——歼-8。

设计性能指标:最大速度为2.2马赫;最大升限2万米以上;最大爬升率每秒200米;基本航程1,500公里,最大航程2,000公里;规定了在高度为1.9万米空中的作战时间;安装改进设计的航炮和空空导弹;安装搜索距离较大的雷达。采用机头进气,大后掠角、小展弦比、薄三角翼、下平尾、双腹鳍的气动布局。选用两台涡喷7甲发动机,飞机的推重比为0.89。

1969年7月5日上午9时许,在沈阳飞机制造厂的机场上,试飞员王焕进行了首次试飞,高度为3000米,时速500公里。在后来的多次试飞中,歼-8出现了跨音速抖振故障,难以超音速等许多问题。1978年6月,试飞员王昂驾驶歼-8进行高空作加力边界试验时,飞机在高空时两台发动机突然同时停车,连续三次重新起动发动机失败,终于在第六次尝试时成功重启,此时飞机距离地面仅1500米。经过了大量的修改优化,最终在1979年12月31日,航空产品定型委员会同意歼-8型飞机设计定型。1980年3月2日,国家军工产品定型委员会批准定型。在1969年到1979年的十年试飞中,歼-8累计经历1025个起落,共计飞行663个小时。

歼-8白

最早定型的歼-8被称为 歼-8白(歼-8昼间型),该型于1985年停产。如果按照技术标准和使用条件,歼8昼间型可以分为三个不同的型号,第一个型号就是标准的歼8的昼间型;第二个型号是在歼8昼间型机体上部分采用歼8 I的雷达和电子设备所生产的改进型战斗机,这个型号可以将226雷达测距器和SL一4雷达互换,被称为“一壳两用机”;最后一个型号是利用歼8昼间型改装的歼8E超音速侦察机。后来大多数昼间型歼-8按照全天候型的标准进行了改装。

歼8白小小的进气锥里有一台非常简单的雷达测距仪,这可不是雷达,雷达测距仪有两个作用,第一是为了避免目标超出空空导弹的射程,第二则是辅助光学瞄准具进行校正。这套系统来自歼7,所以歼8这个大号歼7完全没有任何夸张。这台光学瞄准具的型号是射瞄8,只有简单的提前角计算能力,无法跟踪目标的轨迹射击。当时中国采用的是和苏联类似的GCI模式,也就是地面引导截击系统,飞机本身很简单,依靠地面的雷达提供目标信息进行战斗。这样的好处是飞机相当简单耐造,可以大规模生产,但缺点是战斗效率低下。相比之下,1958年服役的美国F104已经安装了AN/ASG-14系统,具备夜间发射导弹的能力。

配置特点

两台WP-7B发动机

两门30mm机炮

四枚霹雳-2空对空导弹

歼-8A

歼-8昼间型无法满足设计之初的性能指标,且不具有全天候战斗能力,严重影响了其战斗力。1976年3月,具有全天候战斗能力的歼-8A开始研制。歼-8A在歼-8昼间型的基础上安装了SL-4火控雷达(后改为JL-7AG)、射瞄-8A改瞄准具、火控计算机、导弹随控装置等电子设备,并重新设计了电子系统,座椅系统,氧气系统和组合仪表,同时将两门30mm机炮替换为一门23-3型23mm双管机炮。

沈阳飞机设计研究所于1978年2月完成歼-8A的生产图,并开始进行试制。第一架原型机于1980年5月完成总装。但在1980年6月15日地面试车中,由于液压系统故障,发动机起火导致整机烧毁。第二架原型机在更换液压泵后于1981年4月24日完成首飞。最终在1985年7月27日正式定型,此时的歼-8A终于满足了整整二十年前——1965年的性能指标。1984年,研制了17年的204单脉冲火控雷达完成设计定型,但搜索距离仅为18千米,后正式命名为SL-4型。理所当然的,歼-8A投产时注定已经落后。单脉冲晶体管技术可靠性差,又不具备下视功能,并且此时所用的霹雳-2乙早已停产,霹雳-5乙又根本无法和204雷达匹配,导致此时的歼-8A根本不能执行作战任务。在1987年,JL-7火控雷达定型,换装了JL-7后该问题得到一定解决,但生产了31架后就于1990年停产。

配置特点

SL-4火控雷达/JL-7AG火控雷达

射瞄-8A

一门23-3型23mm双管机炮

四枚霹雳-2/霹雳-5乙

航空火箭弹

歼-8E

由于歼-8A设计时间较早,配套的航电系统落后,沈阳飞机设计研究所对歼-8A进行了改进。包括将SL-4替换为JL-7AG火控雷达,探测距离提高到28KM,增加携带霹雳-5乙的能力,同时对光学瞄准具进行了改进,以支持霹雳-5乙的离轴发射能力,加装941型箔条/红外干扰弹综合投放器、全向雷达告警器等设备。1992年11月24日第一架改装后的歼-8E飞机首飞,1993年7月通过技术鉴定。1996年3月31日,歼-8E与歼-8IIM同日首飞,随后歼-8A飞机陆续被改装为歼-8E。所有的歼-8E已于2011年全部退役。

配置特点

JL-7AG

霹雳-5乙

941型箔条/红外干扰弹综合投放器

全向雷达告警器

歼-8R

歼-8R是衍生自歼-8昼间型的战术侦察型,该型号在机腹加装由美国和西德联合提供的KA-112A侦查吊舱。1984年空军决定改装10架歼-8昼间型为歼-8R型,1989年8月完成改装。所有歼-8R于2011年退役。

歼-8ACT

1982年,尝试在歼-8飞机的基础上设计“主动控制技术验证机”(ACT),以验证模拟式三余度电传操纵系统。联邦德国MBB公司参与了该项目并负责对操纵系统进行评审。1988年12月8日,歼-8ACT完成首飞。1989年1月28日,歼-8ACT模拟式纵轴电传操纵系统完成试飞。1990年6月24日,歼-8ACT数字式纵轴电传操纵系统闭环首飞成功,这标志该机验证工作获得初步成功,其技术后来由歼-8IIACT验证机继承并继续发展。 1991年4月23日,歼-8ACT正常完成了例行试飞,着陆时轻跳起30厘米,飞行员推杆制止机头上仰。但因动作稍猛,且试验中的飞行控制软件存在缺陷,使得这一操纵动作超出了计算机的计算范围,飞行控制软件完全失效。飞机第二次跳跃至10米高度并倾斜35度,飞行员被迫跳伞逃生后飞机坠毁。

歼-8Ⅱ系列

歼-8Ⅱ基本型

受制于机头进气,歼-8难以安装大直径雷达天线。于是在1980年下半年,沈阳飞机设计研究所开始在歼-8的基础上进行改进,将原有的机头进气改为两侧进气,同时使用WP-13B发动机替换WP-7发动机,这种飞机即歼-8II。该项目仍由顾诵芬担任总设计师,1984年6月12日,歼-8II原型机首飞成功。1988年10月15日,军工产品定型委员会正式批准歼8II飞机设计定型。歼-8II将之前各型号的优点集中,整体性能得到较大提升。但受制于航电水平落后,歼-8II的机载雷达没有半主动雷达制导功能,缺乏空军所需要的超视距作战能力,计划配套的霹雳-4空对空导弹也于1985年下马,因此歼-8II基本型并未服役,少量生产交后交由空军飞行试训中心进行试验训练任务。

性能数据

长度21.38米

翼展9.34米高度5.41米

翼面积42.19平方米

空重9,920千克

正常起飞重量15,205千克

最大起飞重量19,800千克

发动机2台涡喷-13B-II型涡喷发动机

推力

常规:2×42.7千牛 加力:65.9千牛

最大速度2.3马赫(12000米) 爬升率200米/秒 实用升限20500米

最大航程2150千米

作战半径 800千米(无空中加油)1300千米(一次空中加油)

巡航半径 2,500千米

武器装备(歼-8II)

一门23-3型23毫米双管机炮

霹雳-2红外线制导导弹

霹雳-5红外线制导导弹

霹雳-8红外线制导导弹

霹雳-11半主动雷达制导导弹

霹雳-12主动雷达制导导弹

R-27中程空对空导弹

鹰击-91反辐射导弹

雷石-6滑翔制导导弹

标准航空炸弹 等

歼-8B

歼-8B在歼-8Ⅱ基本型的基础上,在机头安装了208雷达(即SL-5,因为原计划采用的SL-8雷达研发进度滞后),发动机改为WP-13AⅡ,并更换了一些新设备。1984年6月12日,原型机首飞成功。1988年10月15日,通过设计定型。这是歼-8B的01批次,因雷达性能较差,并没有大规模生产和装备。02批次安装了计划中的SL-8雷达,加装了新型大气数据计算机、平显火控系统、通讯/导航/数据传输系统等新型设备,初步具备了中距拦射能力和一定的对敌攻击能力。02批次1989年11月首飞,1995年12月定型。全机相对歼-8的总更改率达70%以上。中美双方曾于1987年签订了向中国出口能改进55架次歼-8Ⅱ的相关设备的合同,总金额高达5.5亿美元。该计划被称为“和平典范”(八二工程)。两架歼-8Ⅱ在89年初运到美国,由美方人员试飞评估并进行改进。美方动用了爱德华兹基地;空军飞行试验中心;(Air Force Flight Test Center)6510中队。美方试飞项目主管是拥有5700飞行小时的资深试飞员,曾撰写美军飞行学校教材。同时中方约20名技术人员前往纽约长岛格鲁门公司工厂、代顿空军基地进行培训学习。

歼-8ⅡM

歼-8IIM是歼-8II的外贸型号,加装一台俄制ZHUK-8IIM脉冲多普勒火控雷达、改装了座舱显示系统,可使用R-27和R-73空对空导弹,1996年完成首飞并参加了当年举办的的第一届中国国际航空航天展。

从2006年珠海航展小册子来看,歼8ⅡM一直都在推销,时间跨度至少在10年,但是却从未获得过一架订单。究其原因就是歼8Ⅱ根本不适合改成对地攻击飞机甚至多用途飞机,原本计划虽然是夺取制空权的歼击机,但是实际更接近截击机,一架截击机去对地攻击实在是八竿子打不着。如果真的要找原因,歼8Ⅱ作为一架基础技术都被美国解密的飞机,不用担心技术泄露,同时当年我国能出口飞机无非就是歼7和歼8。

配置特点

俄制ZHUK-8IIM脉冲多普勒火控雷达

R-27/R-73空对空导弹

歼-8ⅡACT

该型号在歼-8II的基础上改装而来,包括在进气口外侧增设一对鸭翼,加装三轴四余度电传操纵系统等。1996年12月29日完成首飞,2000年获国防科工委科技进步奖一等奖,2001年获国家科技进步奖二等奖。

歼-8C

1991年5月,歼-8III正式批准立项,命名为歼-8C,该型号最重要的两大改进为:换装两台WP-14发动机,加装自行研制的数字化航空电子综合火控系统。其他改进包括换装1471脉冲多普勒火控雷达、增加空中加油能力、增加使用武器种类、换装弹射座椅等。

1993年12月12日,歼-8III的01架原型机完成首飞,1994年12月30日,03架全状态原型机完成首飞,1995年至1996年,01架和03架原型机先后转场试飞院进行定型试飞。但1997年1月24日/1999年5月20日的两次事故影响了歼-8C的定型,并且配套的WP-14发动机在试飞期间故障频发,加之此时歼-8F也已完成设计定型,于是歼-8C项目在2002年通过设计鉴定后宣告下马。

配置特点

EL\M-2034雷达(以色列制),中国称JL-9型

加装新型下视显示器(Multifunction Display System MFD)和新式平视显示器(Head Up Display System HUD)

歼-8D

歼-8D是在歼-8B的基础上发展而来,加装了受油管,使其具备空中加油能力,并换装新型雷达。该型号于1990年11月21日首飞,1991年12月完成首次空中加油,1995年5月交付部队。

配置特点

换装SL-5A雷达,后期部分换装了KJL-1雷达

歼-8H

虽然歼-8C的发展并不顺利,但该计划所使用的1471多普勒脉冲火控雷达进度良好,于是沈阳飞机设计研究所提出在歼-8D的基础上进行航电升级。1999年12月,总装备部同意歼-8H方案,方案将升级现有歼-8B/D的航电系统,将208甲单脉冲火控雷达换装为1471多普勒脉冲火控雷达的改进型号1491型,2000年6月18日该型号首飞成功,2002年8月完成霹雳-11空对空导弹(国产阿斯派德导弹)定型靶试任务,2004年1月20日正式完成定型。改造后的歼-8B/D飞机被称为歼-8BH/DH型。

歼-8G

歼-8G在歼-8H的基础上改进,加强了机翼中央挂点强度,在机腹加装测频天线罩,改进后可以发射鹰击-91反辐射导弹和KD-88空对地导弹。歼-8G的主要特点是高空高速,能在25000米的高度进行超音速巡航,其最大速度达到2.5马赫,是中国空军现役战机中速度的极值。歼-8G的发动机采用中国新研制的涡喷发动机,推重比达到美标准的7.5。歼-8G于2006年首飞定型,并已列装驻新疆空军部队。

配置特点

鹰击-91反辐射导弹

KD-88空地导弹

歼-8F

1998年,沈阳飞机设计研究所在歼-8C上进行改进,换装2台WP-13BII发动机、使用1492脉冲多普勒火控雷达替换原1471火控雷达、增加使用霹雳-12空对空导弹和对地精确制导武器的能力、进行座舱现代化改装等。2000年12月20日该型号首飞,2002年交付使用。歼-8F的航电系统被用于歼-8B/D飞机的升级,升级后的型号被称为歼-8BF/DF,该型号也是歼-8II系列的最终改型,目前仍在服役。

歼-8F战斗机是歼-8系列的改进型号,采用了两侧进气设计,机头安装了更先进的雷达系统。歼-8F的最大飞行速度可达2.5马赫,升限2.5万米,具备良好的高空高速拦截能力。歼-8F使用两台涡喷-13BII发动机,每台发动机的加力推力可达7000公斤,推重比较高,起飞时的推背感明显。歼-8F的机体结构得到了加强,使用了铝锂合金整体式油箱,同时保留了空中受油能力。

歼-8F战斗机重点改进了电子、火控、导航等系统,使其成为全天候歼击机。它配备了与歼-10相同的1492型火控雷达,该雷达的性能超过早期引进的苏-27。此外,歼-8F还加装了头盔瞄准具和“蓝天”低空导航/瞄准夜视吊舱,以及空中加油管,这些改进显著提升了其作战能力。

歼-8F能够发射PL-12型主动雷达制导中程空对空导弹,这种导弹具有发射后不管的能力,使歼-8F在超视距作战能力上有了质的飞跃。同时,歼-8F的武器外挂架从5个增加到7个,使用了复合式挂弹架,加上发动机推力的增强,载弹量大幅提高,使其具备了空对地/对海精确打击能力。

歼-8F战斗机的优势是高空高速和快速拦截能力,其最大飞行速度达到了2.5马赫、最大飞行高度是25000米,再加上机载1493型脉冲多普勒火控雷达搭配霹雳-12主动制导空空导弹,使得歼-8F拥有超视距攻击能力。但歼-8F的短板就是作战半径太小(大约只有600公里),除非接受空中加油才可以将作战半径进行延伸,同时战场信息感知能力也已经落后(需要预警机或其他更先进的机型进行辅助)。

配置特点

两台WP-13BII发动机

1492脉冲多普勒火控雷达

霹雳-12空对空导弹

俄制R-27(AA-10)/R-77(AA-12)

2017年9月,中巴空军举行的“雄鹰VI”军演中,央视曾公开报道说,国内空军出动的歼-8F战斗机,击落了巴基斯坦空军2架国产F-7PG战斗机,以及2架中巴合作生产的JF-17枭龙战斗机。自2011年开始,中巴两国空军之间的雄鹰军演,一年一度轮流在双方国家举行,规模也在不断扩大中。在“雄鹰VI”军演中,中方派出了歼-8F、歼-11BS、歼轰-7等作战飞机和空警-200预警机,以及地空导弹、空降特战部队等。巴基斯坦空军则派出了JF-17枭龙、F-7PG战斗机和ZDK-03预警机,并且中国海军航空兵也首次派出战斗机参加演练。

事实上,在有空警-200预警机指挥以及地面雷达导引的体系内作战,歼-8F最能发挥高空高速接敌的优势,先敌发射中远程空空导弹,所以不要说是打下JF-17枭龙战斗机,即便打下国外F-16、苏-27、幻影-2000等最具代表性的战斗机等都不是问题。因为现在的新型战斗机,实用升限充其量在15000-18000米高度之间,都飞不到20000米的高度,而歼-8F能轻松跃上20000米高度,可以居高临下,以雷霆万钧之势,发动空空导弹甚至航炮攻击。只要预警机或地面雷达发现目标,指挥歼-8F高速机动接敌,对方的战斗机对拿在20000米以上高度飞行的歼-8F毫无办法,而歼-8F却可以对敌机居高临下打击。

歼-8FR

该型是衍生自歼-8F的战术侦察型,保留空战能力的同时增加侦查功能,该型号去除航炮并在机腹加装保形侦查吊舱,服役之初使用两台WP-14发动机,但由于故障频发又换回两台WP-13BII发动机。涡喷14昆仑发动机号称是最先进的涡喷发动机,发动机喷零件是涡喷14昆仑发动机被人诟病的一个重要的原因。

配置特点

红外照相机/合成孔径雷达

歼侦-8F

该型是沈飞用歼-8F改装的战术侦察型,该型不仅装备了光学侦察设备,还装备了电子侦察设备。

歼-8T

歼-8T“太阳鸟”

歼-8T为对歼-8F进行小幅改进的外贸型号,未能出口。该型号最早出现在2008年珠海航展展示的一张中国飞机发展时间表上出现,2009年9月以模型方式在第十三届北京航展展出。歼-8T装备了国产X波段全波形脉冲多普勒雷达和现代化的综合航电系统,摆脱了对俄制设备的依赖。歼-8T同时改进了气动性能,改进边条翼和飞行迎角从而提高机动性能,配备有半埋模块化多功能保型舱,采用WP-13BII发动机,并可选配FWP-14A发动机。

巴基斯坦空军外事办公室助理,谢里夫·萨·纳阿姆希中校写了一篇《揭秘巴基斯坦空军雷电战机计划始末》,披露了当年巴基斯坦为何没有购买中国的歼-8飞机的原因。谢里夫出生于1956年,是巴基斯坦空军飞行员,驾驶过F-86、歼教5、强-5、歼-6、歼-7P等飞机,1979年任巴基斯坦空军参谋部助理。1983年第一次到中国。据谢里夫介绍,80年代初,巴基斯坦空军讨论歼-6的后继机,巴军总参谋部规划处展示了一些巴军可能获得的战斗机,如F-5E/F、F-104G、“幻影”III/50等。

F-5E/F相对而言最容易获得,价格中等。F-5E最大的好处是较完善的电子设备,但爬升力和拦截能力比较差,因此受到巴空军的强烈反对,反对者是一些对F-5E非常熟悉的飞行员,他们在其他国家长时间驾驭过F-5E。这些飞行员说,他们可以驾驶歼-6轻松的在任何空域将F-5E打下来;而装备F-5E的国家很少参与激烈的战争,这和巴基斯坦即将面对苏联、印度两侧重压的战略态势不符。另一方面,尽管 F-5E不算贵,但其单价还是比较高(当年价格320万元~400万美元一架)。

另一种是F-104G,尽管其名声不好,但截击能力还是巴基斯坦非常需要的,唯一的障碍是价格——它比F-5E贵得多,受经费限制,装备数量不会超过40架。“幻影”战斗机是巴空军当时唯一的高档装备。不过,该机价格昂贵,单价在600~900万美金之间,就算是购买电子设备大大简化的“幻影”50,巴基斯坦也承受不起这个价格。

1983年7月,巴空军贾玛尔中将访问中国。他此行目的就是考察中国现有的战斗机,并从中寻找适合巴基斯坦的机型。在沈阳,巴基斯坦代表团被允许参观中国新式的歼-8型战斗机。这种双发飞机较为庞大,有着非常优异的高速性能,但遗憾的是其技术来源于米格-21,有着同样的缺陷,缺乏足够的空间安装先进的雷达。负责接待的设计师顾诵芬先生介绍了即将改进的歼-8B战斗机——其米格-21风格的机头将被替换成米格-23风格的,如此雷达和电子设备空间的问题获得解决。不过这需要时间,同时这架飞机太大,机动性能还停留在第二代战斗机的基础上,复杂程度较高,价格也高,对拥有F-16的巴基斯坦缺乏吸引力。

歼-8是1979年12月设计定型。1980年12月交付空军试用,1981年开始装备空军部队。截止1983年底,中国空军仅装备2个团30架歼-8飞机,其中空1师3团20架,空24师70团10架;而当年7月,中国就允许巴空军代表团参观和采购中国最新式的歼-8飞机,甚至对次年投入试飞的歼-8B也和盘托出毫不保密。当然,诚如巴基斯坦空军所述,歼-8不仅存在歼-7类飞机的固有缺陷——没有空间安装先进的雷达,机动性能还停留在二代机水平;而且价格不菲(当年歼-7II的价格是268万元人民币、歼-7M400万元、歼-8I530万元、歼-8B1700万元-3000万元);歼-8B相当复杂,而且还处于试制阶段。性能仅略好于歼-7II,但却很复杂,而且价格高了不少,因此很难吸引巴空军。

从巴基斯坦空军选飞机的决策过程中,我们发现,价格始终是一个最为重要的因素。而歼-7M之所以能吸引巴基斯坦空军,首先是进行了西式改装而且价格便宜。谢里夫中校回忆说:“严格说J-7M看上去非常不错:增加了武器挂架,可以携带4枚空空导弹,并且加大了腹部吊挂的副油箱,航程略有增益。最关键的是它安装了自动化导航系统,飞行引导和攻击定位变得很轻松;雷达虽然不是非常先进,没有下视下射能力,但却能够自动化引导导弹的瞄准线进行瞄准,并能控制发射,这就比大多数第二代战斗机强了不少;多功能平显让这一功能变得更加现代化,导弹瞄准角度可以比以往大很多,很大程度上减轻了飞行员的工作量,并具有初步离轴瞄准能力。这让我们感到非常惊讶,J-7M这一套航电系统比“幻影”III上那一套简单,但是却要实用很多,中国人声称这种飞机的售价只需要200多万美金。想象一下, 200多万美金的战斗机和600多万美金的战斗机性能几乎一样,光这一点就非常吸引人。”

由于歼-7M的火控系统做了西式改进,性能简单实用,最重要的是价格便宜, 200多万美金的战斗机和600多万美金的战斗机性能几乎一样,光这一点就激发了巴基斯坦空军强烈的购买欲。正是因为性价比特别吸引人,才有了后来歼-7M到巴基斯坦的试飞,也才让巴基斯坦空军有了更惊人的发现:“在巴基斯坦空军作训部特意组织、策划的10多次不同的战术演练中, 歼-7M取得了与歼-6、强-5、幻影V大多数对抗的胜利,这令很多巴基斯坦飞行员感到吃惊和难以置信。他们一直认为歼-6战斗机在中低空的性能应该是完全超过J-7M的!最后,巴基斯坦出动空军最精锐的F-16战斗机才将J-7M彻底制服。随后还进行了实弹打靶,结果发现J-7M不管是对空还是对地,瞄准精度比以前型号提高了一倍多以上,瞄准所需要的时间也大大缩短,驾驶难度也远小于歼-6,并且能够使用大部分巴空军武库中的弹药。这让空军高层对采购J-7M的兴趣迅速增加。 ”

如果当年歼-8有这样的机会,肯定会让巴基斯坦空军更为吃惊——因为在中国空军内部组织的对抗中演习,歼-8在与歼-7II对抗比赛取得了绝对优势,即压倒性的胜利。当然最终由于歼-8的复杂和高价吓退了巴基斯坦空军。

另一方面,八十年代的巴基斯坦刚刚经历过与印度的大规模战争,自身的战争实践让他们对传统空战依然十分重视,而对正在飞速发展的现代超视距作战还缺乏深入的了解和认识,以至于后来提出的FC-1战术指标中,过份强调跨音速性能,而忽略超音速作战性能。据中国工程院院士、原成都飞机工业公司总工程师屠基达透露,其实中方原先设定的FC-1最大M数指标为1.8。然而巴基斯坦却强调飞机的最大外挂能力和起降性能,并提出“为达到大的外挂能力,宁可最大M数只有1.6”(巴空军项目主管萨里姆语)。 这也是巴空军不重视歼-8B的另一个重要原因。

直到最近,巴空军才认识到当年为提升FC-1跨音速性能而将其最大M数限制在1.6是个严重的错误!谢里夫中校在文章中写道:巴基斯坦“空军希望如果有可能,飞机(FC-1/JF-17)最大速度最好还是能够达到1.8—2.0马赫的水平;原来确定的1.6马赫速度稍低,对未来超视距空战不利。”其实这种观念,世界发达国家空军与中国空军在80年代中期已有深刻的认识,他们当年提出的共同标准是:“新一代战斗机在速度方面的标准,以对地攻击为主的战斗机最大M数必须≥1.8M;以空优为主的战斗机则必须≥2.0M”。只有非主流战斗机才会出现最大飞M数<1.8的情况。

歼10是三代机,歼8-II是二代机,两者之间有着不可逾越的代差鸿沟,歼10几乎在各个方面都强于歼8-II,只在最大飞行速度方面略处下风。整体设计方面来看,歼10采用了鸭式布局,而且采用了三代机上普遍使用的翼身融合、电传飞控技术,使用一台大推力涡扇发动机,机动性能非常好。而且,歼10是中国第一款采用西方标准研制的战机,机体结构强,寿命长,最大可用过载9G,机身寿命4500小时以上,而且可靠性好,维护方便。

歼8系列机身结构整体上是米格21的放大、拉长版,没有走出二代机的设计范畴,歼10上采用的电传飞控、翼身融合、气动增升等技术统统没有。歼8在整体设计上偏向于高空高速性能,采用了飞行阻力较小的大三角翼,但是跨音速机动性非常差。歼8系列是中国历史上最失败的战斗机项目,在诞生之初曾经被寄予厚望,但是受限于航空工业基础,以及研制单位糟糕的表现,歼8(包括I、II)长期无法形成可靠战斗力。直到歼8F型号上才实现了当初设想的中距空战能力,而此时歼10A已经小批量装备部队。

即便将歼10的最早型号歼10A和歼8的终极型号歼8F放在一起比较(其实这样比还算公平,两者基本上同时服役),歼10A几乎在所有的方面都强于歼8F。近距格斗、对地攻击这两项就没有比的必要了,即便在歼8F最拿手的超视距空战领域,歼8F也略逊于歼10A。

首先在飞行性能方面,歼8-II在最大飞行速度上略高于歼10A(2.2马赫VS2.0马赫),但是在实际空战不会在这样的极限速度下展开。而歼10A凭借更优的推重比、更强的操纵性能、更好的气动水平,在飞行包线的绝大范围内机动性能都强于歼8II。

其次,在航电系统方面,歼10更是远远强于歼8F。虽然歼10A和歼8F使用的机载雷达性能相近,但是歼10A作为三代机其航电系统更加强大,而且电子战能力也远远好于歼8F,这使得歼10A可以做到率先发现、率先锁定、率先开火。歼10A的座舱,一上三下显示器,座舱基本实现了玻璃化。对比一下歼8II的座舱,大量的仪表,浓浓的二代机气质,只有一个显示雷达信息的小屏幕,好像连个告警显示装置都没有,两者在航电系统方面的差距可见一斑。

歼8II与歼10A等三代机空战性能上的差距,从中国空军金头盔竞赛参加机种就能看出来。在最初几届没有放开异型机对抗时,歼7、歼8还参加了,有数名歼7/8飞行员拿到了金头盔。但是在放开异型机对抗后,歼7/8们就不再参加了,因为跟歼10/11、苏30这些三代机比空战,没悬念也没意义。

1997年,这款战机一亮相就震惊了全球军迷。它的最大速度2.25马赫,巡航速度1.5马赫,最大升限1.9万米,看起来数据并不比我们的歼-8强多少。但它有一项黑科技让全球所有军事强国瞬间懵了——雷达反射面积只有0.01平方米,比一只飞鸟还小!

这意味着什么?简单说,你必须接近到10-20公里才能发现F-22,而它在几百公里外就能锁定你并发射导弹。战斗机本就是典型的"纸糊老虎"——攻击力极强但防御力极弱,一旦被空空导弹锁定基本就是一击必杀。F-22这种必定拥有先手权的隐形战机,属于是开了外挂!

面对这种碾压性优势,当年中国军迷想出了著名的"八换一"战术:故意派歼-8去送死,吸引F-22开火,而F-22发射导弹的瞬间雷达反射面积会增大,导致雷达上短暂出现闪烁点,其他歼-8就向这个方向急速前进。牺牲八架歼-8(因为F-22挂载8枚空空导弹),队友就能利用机会贴近F-22进行反杀。

这已经是当年所有纸面推演里损失最小的方案了!中方优势全在高空高速,所以后来推出了歼-8F,把最大升限提到2.7万米,最大冲刺速度提到2.7马赫,试图最大化这方面优势来抵消F-22的隐形能力。这战术靠谱吗?美军2007年的"红旗演习"给出了残酷答案——非隐形战机F-15和F-16对抗隐形战机F-22,结果战损比为144:0!F-15性能优于歼-8,如果144架F-15都换不掉一架F-22,那所谓"八换一"就是笑话!

中巴合作的JF-17/FC-1

1984 年,巴基斯坦空军向中方提出可以将中方生产的米格-21的一种改进型歼-7m进行升级:包括增设下视雷达,将发动机从涡喷-7(R-11发动机的仿制改进型)进行升级,改进座舱和航电使其接近与当时比较先进的F-16,提高机体寿命,以及增加内油等改进要求。该计划被中方命名为歼-7CP(中国和巴基斯坦是CP)意为中巴合作,巴基斯坦则将该计划定为“佩刀2”,巴基斯坦预计该机的装备量有超过150架。足以超过印度拥有的米格-21bis。

歼-7CP方案气动布局仿制歼-8将机头进气改为两侧进气这样就可以在机头安装更大口径的雷达,成飞在1985年开始依靠当时的国际环境联合美国著名的格鲁门公司开始改造计划的时候,巴基斯坦的死敌印度开始从苏联获得第三代战斗机米格-29,这使得歼-7CP计划无法再抗衡印度。巴基斯坦国防部在分析了佩刀2计划的可行性之后,决定在1987年中止该计划。随后,歼-7CP 的研制工作也随之终止。

成飞公司在巴基斯坦的项目终结之后,依然和格鲁门公司合作继续改进方案,新的改进方案将立足于已经成熟的F-16引进美国的F-404发动机,对飞控和气动进行更大幅度的改进,引进F-16的飞控航电,机翼由三角翼改为带边条的 40 度后掠角梯形翼,对进气道进行改进提高进气性能等使得该机拥有良好的跨音速和大迎角机动力。该计划被定名为超-7方案(super J-7),1989随着东欧巨变的发生,格鲁门公司尊照美国政府的命令撤出了超-7计划。

巴基斯坦由于进行核试验,美国也开始对巴基斯坦实行武器禁运,国内获得F-16也无法获得升级,武器和备件;由于经济窘迫外购其它国家的战斗机无法谈起,万般无奈,巴基斯坦又一次动了和中国合作生产一款高性价比战斗机的想法。新飞机起名FC-1战斗机(fighter china),巴基斯坦称其为JF-17(joint fighter)。俄罗斯米格设计局也加入 FC - 1 计划,演变为以成飞、米格设计局和巴方参与的三家合作项目。米高扬设计局的加入解决了长期困扰成飞公司的飞机气动布局和发动机问题。俄罗斯提供了RD33的FC1专用改进型RD93发动机解决了FC1的心脏病。

新的FC-1设计不仅有着与F16A极为相似的气动布局,也有俄方的新型技术,融中、俄、美三家技术为一体。 超7、FC-1的外形几经演变,其进气口内倾,翼面类似与F16,采用宽边条,并向后延伸形成后边条兼作尾撑,带前后缘襟翼的40度后掠梯形翼,平尾、垂尾经过切尖修形,机翼前缘的延伸板也被加大。这种外型设计,很明显能提高飞机的中低空缠斗性能,同时减少机身的雷达波反射面积。三个起落架的结构形式也全部改变,以腾出更大的翼下空间挂载武器。

FC-1战斗机实际上其中也有俄罗斯的技术来源——米格-33身影。1980年代,对标美制F-16战斗机研制思路,米高扬设计局提出了一款米格-33单发轻型战斗机。代号“项目33”或“Izdeliye 33”,主要用于出口以及替换米格-21,可以想象装备米格-21的国家都不是太有钱。另一方面也作为苏联LFI(轻型前线歼击机)计划中的一个方案,未来可能用于替换米格-29战斗机,相比之下这种定位使它的性能不至于太差。

米格-33采用一台RD-33发动机,单轮前起落架设计,最大起飞重量12吨,特别强化对地攻击能力。边条连接主翼后收窄直到平尾,边条前端有平滑过渡和缺角两种设计,平尾前缘也有平滑过渡和缺角两种,相对而言缺角设计方案优势更大。进气道则采用了中央垂直压缩斜板进气道,正视角呈矩形,仰视的话则呈三角形。米格-33在80年代进行了大量风洞试验,不过研制进度比较迟缓,1986年苏联空军决定放弃该项目。

在苏联解体后大量航空技术专家进入中国工作,这其中就包含了部分曾参与此项目的科研人员。同样FC-1战机研制团队也得到他们帮助,再加上巴基斯坦注资5亿美元,FC-1项目的研制进度得以大大加快。FC-1“枭龙”战斗机采用一台RD-93发动机,和米格-33两者虽然在外形上并不完全相同,但同样属于轻型单发战斗机。采用同系列发动机,科研人员和技术上都有交集,两者之间还是存在一定的关联性。

新飞机1999年开始研制,2003年8月25日01号机实现了首飞,2006年4月28日04号机首飞。JF-17正式生产型在2009年正式交付巴基斯坦。《国防工业公报》Defence Industry Bulletin(DIB)采访(2015年巴黎航展期间)获得的经过验证的信息,该采访是JF-17项目副主任兼销售和营销经理哈立德·马哈茂德(Khalid Mahmood)空军准将。

AC Mahmood告诉Defence Industry Bulletin(DIB),PAF有三个作战中队服役的50架JF-17。他指的是驻扎在白沙瓦空军基地的第26和第16中队,他所指的第三个单位是战斗指挥官学校(CCS)。CCS是巴基斯坦空军的培训部门,为经验丰富的飞行员提供培训,这些飞行员在担任作战领导职位(例如指挥战斗机中队)方面表现出相当大的前途和能力。

AC Mahmood 表示,“国家解决方案”正在用于将 JF-17 连接到“机载和非机载传感器”。如果您不熟悉这个概念,数据链网络基本上使各种资产能够近乎实时地从其传感器进行通信和交换信息。例如,机载预警和控制(AEW&C)飞机可以接收来袭的敌机,并几乎立即将确切的信息(持续更新)传递给友军战斗机。

网络环境为您的一方提供了战场情况的实时“图片”,使战场上的每一个友好参与者都能准确且不断了解情况。巴基斯坦空军在其F-16上使用美国Link-16系统,尽管尚不完全清楚Erieye AEW&C是否配备了Link-16。也就是说,应该指出的是,萨博将Link-16(以及Link-11和“内部数据链路”)列为一个选项。

除了提到“国家解决方案”运作“良好”外,没有详细说明有关系统。JF-17被定位为以网络为中心的平台已经不是什么秘密了,但目前尚不清楚PAF将如何实现这一目标。它会导入一个可以与Link-16互操作的数据链网络吗?还是使用两种完全分离的解决方案(可以通过AEW&C相互中继)?使用“国家解决方案”可能是一件重要的事情,假设“解决方案”的含义是实际的网络本身。这一壮举至关重要,因为以网络为中心的战争是现代战争的常态。

巴基斯坦航空综合体(PAC)有望每年为巴基斯坦空军生产20架JF-17(大约比一个中队多一点),但速度可以增加到每年25架。似乎在出口订单的预期中留下了缺口。中国和巴基斯坦之间有效的工作共享协议允许PAC生产58%的机身和子系统(发动机从俄罗斯进口)。AC Mahmood证实,来自Masroor的第2中队将装备反舰战(AShW)。然而,有一些警告,主要是由于JF-17固有的结构限制。巴基斯坦空军使用的C-802反舰导弹(AShM)是一种重型导弹,因此,JF-17在一次任务中将只携带一枚反舰导弹,其余的硬点站保留用于燃料吊舱和空对空导弹。

JF-17 Block-2机身与Block-1几乎相同。两者之间唯一的外部区别是 Block-2 集成了一个固定的飞行中加油探头(这将从 24第或 26第生产了 Block-2 飞机)。根据AC Mahmood的说法,JF-17没有足够的空间容纳可伸缩的探头。该探测器来自一家南非公司,并被集成到机身的右舷(即右侧)上。空中加油是一项重要的补充,它将使JF-17能够长时间徘徊,利用原本用于武器燃料舱的挂载点,并且不必像今天那样频繁地在地面上着陆和加油(作为参考,JF-17部队在前往巴黎航展的途中总共停留了六次)。巴基斯坦空军目前的空中加油干部由4架IL-78迈达斯加油机组成。

虽然加油探针是唯一的外部添加物,但巴基斯坦空军正在考虑在机身下巴区域下方增加挂载点的想法,这些挂载点将用于大规模杀伤性武器-7等专用瞄准吊舱。在内部,Block-2配备了改进的电子套件。这包括航空电子和电子战(EW)套件(可能涉及西班牙Indra公司)以及KLJ-7雷达的更新版本,称为KLJ-7 V2。没错,AC Mahmood 明确提到了 KLJ-7 V2。如果你一直在通过国防爱好者圈子关注JF-17,你就会遇到很多V2,但主要是通过独立的国防新闻来源。目前尚不完全清楚KLJ-7 V2的航程改进了哪些,但可能(尽管尚未得到官方证实)在3米处超过100公里2RCS的。

JF-17的Block-3型有以下几点改进。

1、座舱内加装一个新的单面板多功能显示器(MFD)和一个衍射平视显示器(HUD),组成一体化座舱显示系统。现代化战机的座舱,通常会配备先进的显示系统。将雷达传感器及航电系统、武器系统等信息以及飞行数据等,全部显示在座舱内的显示器上,能够大幅减轻飞行员的负担,使飞行员及时了解到飞机的各项状况,并且迅速做出必要的反应。平视显示器(HUD)能够向飞行员提供完整的飞机状况,以及目标识别、武器发射等信息,还能显示飞机的高度、速度、航向等飞行参数。广角衍射平视显示器能够为飞行员提供更佳的视场。有报道称,Block-3型将吸收先进战机的经验,改进座舱设计,内部布局类似于“鹰狮”战斗机。

2、换装头盔显示器(HMD/S)。头盔显示器固定在飞行员的头盔上,与机载传感器、光电设备等连接,可以显示飞行、导航、瞄准等信息。HMD/S本质上是一个装有光学和处理系统的头盔,内部安装了头盔跟踪仪、计算机处理器、显示部件等。先进的头盔显示器安装了提示和瞄准(JHMCS)系统,使战斗机飞行员能够提示战机的空对空和空对地武器系统指向头部指向的方向。换句话说,装备先进头盔显示器后,飞行员可以通过头部的灵活转动,带动导弹的导引头去瞄准目标并发动攻击。

3、有源相控阵雷达(AESA)。多种分析均认为,Block-3型的“枭龙”战机将换装有源相控阵雷达,取代目前的脉冲多普勒雷达。有源相控阵雷达的技术十分复杂,最早安装在第五代隐形战斗机上,但是现在越来越多的四代机也开始换装主动电子扫描阵列雷达,以应对日益复杂的战场环境。有源相控阵雷达很难被雷达告警接收机捕捉,不容易暴露,所以能够保证战机的隐形能力。AESA雷达还具有很强的抗电子干扰能力,它能够在一个脉冲中发射不同的频率,可以分配若干组收发组件来执行特定的任务,例如有的进行目标瞄准,有的进行反干扰。“枭龙”战机Block-3型很有可能换装KLJ-7A雷达,它是从目前“枭龙”战机搭载的KLJ-7脉冲多普勒雷达上改进而来的一种有源相控阵雷达,集成了综合电子战(EW)和电子对抗(ECM)套件,据说它的总体性能和AN/APG-81雷达相当。另外,LKF601E机载有源相控阵雷达也是一个强有力的竞争者。

JF-17使用的KLJ-7雷达。KLJ-7是一款X波段机载火力管制雷达(FCR),采用机械导向的开槽阵列天线。KLJ-7具有超视觉范围(BVR)和近距离空对空模式,地面监视模式和强大的抗干扰能力。据报道,该雷达最大作用范围超过100公里,可以管理多达40个目标,最多可以跟踪扫描(TWS)模式监视其中的10个目标,并同时对抗两个BVR目标。更先进的可用于block2和未来的block3系列的KLJ-7A型有源相控阵雷达,已经在2016年的珠海航展面世。KLJ-7A雷达,是一款新的主动电子扫描阵列(AESA)雷达,该雷达的最大射程为170公里(参考雷达横截面为5平方米)。据悉KLJ-7A可以同时跟踪15个目标并攻击其中4个目标。

4、新的航空电子设备,比如红外搜索和跟踪(IRST)系统。IRST系统能够根据红外热信号跟踪目标,而且它是一种被动传感器,自身不会发出电磁辐射,与采用主动方式的雷达相比,可以降低红外系统被探测到的概率,从而提高生存几率。而且,红外搜索与跟踪系统有较好的低空探测能力,能够从复杂的电磁波背景中搜寻和识别目标。IRST系统还具有较强的抗干扰能力,在某些时候甚至能取代主动雷达,以降低被拦截的概率。

5、附加电子吊舱,比如类似于“狙击手”的先进瞄准吊舱等。洛克希德·马丁公司研制的“狙击手”瞄准吊舱是一种多用途电子吊舱,可以进行跟踪、瞄准和交战,而且不受时间和天气的影响。“狙击手”吊舱可以搭配多种空对地武器系统,包括激光制导炸弹和电视制导远程导弹等。先进的瞄准吊舱可以极大地提高战斗机的单机作战能力,即使在没有卫星辅助制导的情况下,也能使用低制导炸弹等武器对目标进行精确打击。巴基斯坦曾引进ASELPOD光电瞄准吊舱以取代WMD-7吊舱,安装在了Block-2型的“枭龙”战机上。Block-3型将继续使用ASELPOD瞄准吊舱还是寻找新吊舱,目前并不确定。

6、新型导弹等武器。“枭龙”战机Block-3型将继续丰富所能携带的武器类型,包括不同国家研制的不同类型的导弹、炸弹、制导炸弹等,比如空对空、空对地、空对海、制导炸弹、滑翔炸弹等。Block-3型还将增加武器负载能力,以携带更多的弹药。

7、未来可能会换装新的大功率发动机。现役“枭龙”战机采用的是RD-93发动机,是俄罗斯米格-29战机上使用的同款发动机。Block-3型的“枭龙”很可能会换装更大推力的发动机,拥有更高的推重比,提高战机的机动能力、速度和有效载荷。可能的选择有两种,一个是RD-93的改进型RD-93MA,该发动机能使“枭龙”战机的最大速度达到2.1马赫,另一个选择是WS-13发动机。在现阶段,Block-3型可能不会更换发动机,但是在未来不排除有这种可能。

8、由于脱胎于二代战斗机最初交付block1系列JF-17战斗机,应用了四冗余度纵向电传操纵系统,横向则保留了液压传动,这一选择既是因为避免风险,也是出于巴基斯坦方面的减少成本的要求。不过block2系列已经改为三轴四余度电传操纵系统。FC-1战斗机在气动设计上重点强调空战机动性能,在升力翼面设计上采用了带有边条和前缘襟翼的切尖三角翼,而且在纵向飞行控制系统上还采用了四余度的电传飞行控制系统。先进的静不安定气动布局和电传飞行控制系统相结合,使FC-1战斗机的亚音速机动飞行性能超过了国外第二代战斗机。

FC-1战斗机采用了单垂尾单发两侧进气道的正常布局,内倾的两侧式进气道外侧带有机翼前缘边条以改善机翼的气动性能,中等展弦比切尖三角机翼采用了带有固定扭转的翼型剖面。机翼前缘带有全展长的襟翼,机翼后缘内侧为大面积的后缘襟翼、机翼外侧为可差动偏转以形成滾转控制的副翼。FC-1战斗机的机身采用了翼身融合体的整体造型,前机身的侧面与机翼内侧平滑融合以提高结构强度和内部有效空间,后机身两侧设置设置有安装一片腹鳍的机身边条。

FC-1战斗机目前的飞行控制系统采用了电子和机械混合的设计,纵向飞行控制系统为四余度数字式电传主控制系统,并且还有一套双余度模拟式电传系统作为数字化飞行控制系统的备份,纵向伺服作动器和横航向电动舵机驱动全动平尾、副翼和方向舵,能够实现三轴控制增稳,其中纵向飞行控制为全权限电传系统。横航向控制为带有部分权限数字式控制增稳的机械飞行控制系统,用以控制副翼和方向舵,电动舵机和机械拉杆的控制由复合摇臂实现综合,前缘襟翼在主控制系统正常情况下进行无级自动对称偏转。

FC-1的飞行控制系统在故障条件下具有自动切换和降级使用的能力,前缘襟翼在主飞行控制系统故障的情况下按照固定角度或随飞行马赫数对称偏转。FC-1战斗机采用数字电传和机械混合的飞行控制系统,主要是出于对数字式电传飞行控制系统成本上所进行的考虑,不过电传飞行控制系统对FC-1战斗机本身的性能有很大的帮助,而且现代化战斗机采用全电传飞行控制系统已经成为了基本的要求,甚至可以说是一个体现战斗机基本战术和技术水平的象征。

在了解三轴四余度电传飞行控制系统之前,我们先了解一下“电传飞行控制系统”。“电传操纵系统”是称为“线传操纵系统”,顾名思义,它是由传感器组(各种陀螺、加速度计等惯性测量器件和迎角传感器等大气测量器件)、输入设备、飞行控制计算机、舵机和电气传输线路组成信号传送通道,由驾驶员输出指令,相应传感器将现有舵面情况向飞行控制计算机汇报,飞行控制计算机对驾驶员指令与传感器数据加以分析后向舵面液压传动机构发出指令,从而舵面变动,飞行恣态改变。我们知道,传统飞控是通大量的钢缆与滑轮来控制舵面,相较于传统的飞控,它体积小,结构简单,响应快,可以微调。

电传操纵系统最早是为了解决飞行器的静稳定性而开发。飞行器静稳定性是它在设计之初已剔去了扰动飞机稳定的因素,使飞机在不加控制的情况下自动恢复到平衡状态。这种飞机的飞控简单。但是这种飞行器作为战斗机来讲,往往机动性欠佳,驾驶拉出失稳恣态时,往往要与静稳定性做对抗斗争,据说早期的飞机以600公里时速飞行时,改变恣态需用上千斤的力,所以俄罗斯飞行员有时不得不用上榔头。

另外,传统的气动收益也接近天花板,战机需要从静不稳定中去获取额外的气动收益。早期的飞机由于飞控问题是将涡流剔除在外的,因为当时的风洞无法观测涡流的运行规律,飞控也无法控制这种飞机。所以即使是苏33装有鸭翼,它的目的也只是增加抬头力矩,鸭翼与主翼在同一平面上,需同时转动,不能错动。相对而言,三轴四余度数字式电传/主动控制系统则是为飞行器的静不稳定性开发的。它的目的就是引入涡流,操控涡流走向,以涡流来提升机动性与升力。

三轴四余度就是采用计算机控制的飞机,即不再用机械操纵杆,而采用纯数字式电传操纵系统,四余度是指三条数字信道与一条备用仿真式信道。所谓三轴是指纵轴、横滚轴和偏航轴。即使用装有三轴四余度电传飞行控制系统,翼面往往需要保守相对简洁,比如以鸭翼产生脱体涡的主翼往往是三角翼,无尾翼,其原因就是这个脱体涡往往在某一个速度段,而三角翼的后掠角为的就是这个速度;无尾翼是一是害怕脱体涡与尾旋涡结合,从飞机无法控剌。

当然,F22、F35、苏57、苏75、F15、F16、苏27、台风、阵风、鹰狮均是因为引入静不稳定设计而采用三轴四余度电传飞行控制系统,但相较于鸭翼+三角翼还是有很大区别,后者的飞操编码更为复杂。比如,F22是有水平尾翼的,远距耦合鸭翼却将水平尾翼装在前面而成为鸭翼,这意味着这种飞机的俯仰机动与F22全是反着来的;主翼翼型也不同,远距耦合鸭翼是一般为三角翼,F22是梯形翼,这意味着远距耦合鸭翼的后掠角更大,从而速度的潜力更大;远距耦合鸭翼的鸭翼与主翼是产生双脱体涡,鸭翼与主翼边条都产生涡升力,F22只有主翼边条产生涡升力,水平尾翼只产生涡流,因为涡流到不了主翼,产生不了升力。正是以上原因,远距耦合鸭翼比梯形边条翼更难控制,其三轴四余度电传飞行控制系统更复杂,这是韩国、土耳其、日本、印度都在学F22,却没有人学远距耦合鸭翼。

9、JF-17的航电软件系统总共有100多万条指令,结合了开放式架构的概念。而不是使用普通的Ada程序设计语言,JF-17软件的编程语言是用C ++编写的。因此Ada语言只有少量程序员才能掌握,为了降低成本,成飞用C++编写了飞控软件,更好地利用了人数众多的民用软件程序员。JF-17原型的cpu基于摩托罗拉88000微处理器,但可以改为其他类型的同类产品。

JF-17使用的座舱系统,座舱内有三个多功能显示器(MFD)和一个平显(HUD)。座舱设计中应用了“手不离杆”(HOTAS)理念,这使得飞行员可以在作战中从容获取数据,与敌方接战。由于使用开放式分布架构,JF-17部署了两台独立但可互换(可以互相备份)的任务计算机,由STD-MTL-1553B数据总线连接所有设备,每台电脑都控制一条数据总线,该系统甚至保留有升级为光纤总线的能力。

至今,巴基斯坦空军已经拥有了50架枭龙Block-I,88架枭龙Block-II,并计划生产30架枭龙Block-III,总装备量将达168架,虽然巴基斯坦还拥有体形更大、更先进的歼-10CE和F-16Blok52,但毫无疑问,枭龙才是巴基斯坦空军的主力战机,之所以出现这种局面,原因就是枭龙的性价比超高。

客观地说,2009年开始生产的JF-17 Block 1型只能算是“白板”。2014年开始生产的JF-17 Block 2型换装了KLJ-7型机载脉冲多普勒火控雷达,配装了SD10中距弹,在获得了超视距攻击能力的同时,能携挂的精确制导武器种类也增加了。在外观上最明显的变化,是加装了固定式空中受油管。

根据公开资料,最新的JF-17 Block 3型换装了KLJ-7A机载电扫有源相控阵雷达,格斗弹换成PL-10E,空中态势感知和攻击能力有了跃升,并有可能会为飞行员配备头盔瞄准具。此外,该型号的机载环控系统可能有较大改进,能改飞机在高温、湿热条件下的作战性能。纵观JF-17“雷电”从Block 1到Block 3的变化,会发现飞机的气动外形、发动机都没有改进,亦没有增加复合材料比例的迹象。

PFX的设计理念三大核心改进方案包括:将原本的单发设计升级为双发配置,装备霹雳-17导弹,并为机体涂覆隐身涂层。虽然这些改进听起来极具吸引力,但实际实施过程中难度巨大。涡扇-19发动机的单台推力为8.8吨,双发配置能够将“枭龙”的推力翻倍,但这意味着,原本为单发设计的进气道、飞控系统、燃油系统等都需要重新进行设计与优化。

JF-17战斗机的升级版——JF-17/PFX战斗机,按巴基斯坦媒体最新公开的数据,从一架起飞重量只有13吨的轻型战斗机,在换装先进中推发动机之后,将直接飙升到17.5吨,这几乎就达到了中型战斗机的标准。在隐身性能提升方面,为JF-17/PFX战斗机设计了菱形机身采用弯曲进气道,再或者换装V字型尾翼,半埋式弹仓等等,这些设计改进使得JF-17/PFX虽然不及全隐身战斗机,但在与非隐形战斗机进行空战时也将占据优势。

"雷电PFX"项目对枭龙的主要改进方向就是隐形,但即使如此,"雷电PFX"却也不会采用KF-21那样的菱形横截面机身,因为在将枭龙的卵形机身改为菱形机身的情况下,飞机的重心和升力中心会发生很大变化,结果将是牵一发动全身,飞机的大部分性能也会随之发生改变,必须重新进行测试,几乎相当于推倒重来,这跟研制一种全新的型号也差不了多少了,这正是"隐形飞豹"夭折的主要原因。

但即使如此,枭龙隐形化的条件还是比较好的,它本身用的就是DSI进气道,在两个鼓包的有效遮挡之下,进气道的RCS本来就被压缩得很小了,光这一项,就省去了大量的改进工作。只需将歼-10氧化锡材料的座舱和倾斜雷达罩移植过来,再安排上半埋入式挂点,"雷电PFX"隐身性能就能达到KF-21、KAAN这些"五代机"的水平了。

对JF-17“雷电”这样的战机进行隐身修形的效果,是很值得怀疑的。因为它体形不大,采用的DSI进气道本身就能对发动机叶片这个大辐射源产生一定的遮蔽作用,估算其RCS大致在3米2左右,甚至可能更低。而雷达有效探测距离和RCS的四次方根呈正比关系。要让雷达探测距离缩短一半,RCS就需要减少为原来的1/16。花巨大代价将JF-17“雷电”的RCS降低为0.18米2左右,效费比极差,很可能得不偿失。

此外,"雷电PFX"还将换装涡扇-19发动机,以大幅增加航程载荷,最大起飞重量将超过17吨,虽然涡扇-19基本型的推力只有9500公斤,但推重比却接近10,相比枭龙现在所用RD-93发动机8吨出头的推力和6.5的推重比,可谓是根本不在一个级别上,也唯有如此,"雷电PFX"才能够取代F-16。

PFX的隐身改进还带来了一个令人担忧的问题——成本过高。目前,巴基斯坦空军计划将100架老旧的“枭龙”升级为Block3型号,每架的升级成本大约为1500万美元;然而,如果进行PFX改进,初期研发投入将达到50亿美元,且每架的生产成本可能会飙升至6000万美元。这一价格相当于购买两架歼-10CE战机。

面对如此巨额的花费,巴基斯坦或许更应该考虑直接购买更多现代化战机,如歼-35E隐身战机,这样既能提升战斗力,还能与现有的歼-10CE和预警机协同作战,形成更为强大的战力。相比之下,巴基斯坦或许可以借鉴歼-10CE的做法,采用雷达隐身涂层并将雷达反射面积压缩至1平方米,再配备霹雳-15E导弹,重点打击150公里范围内的印度阵风。

很显然,巴基斯坦空军计划将枭龙的终及版本发展成一款廉价隐形战斗机,问题是这有可能有实现吗?答案是非常难。其实瑞典的鹰狮战斗机就曾经计划推出隐形版本,最终胎死腹中,为什么这样呢?因为轻型战斗机受限于机体平台的个头,几乎无法设置内置弹仓,或者说无法在隐形性能、机动性能、作战半径和多功能性等方面取得平稳。

如果你非要搞一款轻型隐形战斗机,那么它可能只能携带2枚中距拦射导弹,而且作战半径还会变小,配备其他外挂时又变成了非隐形战斗机。正是因为如此巴基斯坦才说这是一款“实验战斗机”,意在探索一种廉价隐形战斗机解决方案。我们也探讨一下在枭龙战斗机的基础上发展轻型隐形战斗机的可有性,得出的结论是要付出的代价非常大。

一、要换装涡扇-19发动机。枭龙过去一直使用RD-93发动机,其军推为5吨左右,加力推力8.3吨。就算是换上涡扇-13,其推力也就是9.5吨左右,这个动力水平很难支撑起枭龙战斗机的隐身化所带来的对动力系统、发电能力等各方面的需要。所以,巴基斯坦真要发展枭龙PFX,还得换装最大推力达到12吨的涡扇-19发动机。问题是,涡扇-19现在还处于研制过程 中,就算两三年后获得成功,我们也要优先保证歼-35或者是FC-31出口型使用,等到配装给枭龙还要好几年时间。

二、换成V字型垂尾。枭龙变身隐形战斗机,一个重要的改进就是减少侧向雷达的反射面积,单垂尾就得换成V字型垂尾,这个在成飞的帮助下并不必实现,但是同样面临的气动设计大改所带来的代价。

三、半埋式腹部弹仓。枭龙战斗机是单发,这也意味着增加两个小型的半埋式腹部弹仓是有可能的,但是搞成内置弹仓几乎不可能,因为没有空间。而半埋式弹仓必然会带来一定的雷达反射面积,从防止地面雷达探测的角度来看,优势并不明显。但是从与对方战斗机空战的角度来看,比非隐形战斗机和半隐形战斗机要高一个档次,当然与配备了内置弹仓的隐形战斗机没法比。

四、隐身化处理的武器挂架和导弹茧包。按枭龙的体格,要执行多功能作战任务,不可避免的涉及大量外挂大型武器,包括滑翔炸弹、空对地导弹、反舰导弹、大型空空导弹和反辐射导弹等等,巴基斯坦还必须为这因武器研制导弹茧包和挂架。美国的F-22因为没有红外搜索跟踪系统,就打算把这种方式来弥补,最终效果堪忧。

另一方面,近年以来,成飞正在FC-1“枭龙”轻型战斗机基础上研制“隐形枭龙”的消息不断,“隐形枭龙”存在,最为直接的证据是航空工业披露的一张新机效果图,这张图的说明上明确提出是“枭龙飞机前机身虚拟展示效果截图”,图上一架新型战斗机前机身采用了显著的隐形设计,雷达罩边缘有锯齿,这是歼-20、FC-31等隐形战斗机必备的一种设计,全新设计的整体式隐形座舱盖和歼-20的很类似。

从这个局部来看,“隐形枭龙”不仅存在,而且改动幅度会相当之大,前机身几乎是重新设计,以大幅度降低战机的雷达反截面积,“隐形枭龙”的后机身是否也是全新设计尚不得而知,比如是否改单垂尾为隐形性能更好的倾斜式双垂尾,不过有军迷制作的效果图上倒是替成飞这样设计好了。

“隐形枭龙”目前来看,可能是一种半隐形战斗机,没有内置弹舱。内置弹舱是隐形战斗机设计难点,挤占了机身下方最宝贵的空间,飞机需要足够大才能保证内部载油系数,因此即使是FC-31这样的中型五代机,最大起飞重量也高达28吨,相当于三代机(俄标四代)时代的重型战斗机,因此“隐形枭龙”可能采用了中距弹机腹保形挂架,以减阻和降低雷达反截面积,韩国最新公布的KF-X战斗机也有类似的设计,降低研发难度。

因此,“隐形枭龙”的定位是比FC-31还要低的,从枭龙Block3飞机改进方向来看,“隐形枭龙”也将装备KLJ-7A有源相控阵机载火控雷达,拥有当今世界轻型战斗机中主流水平的雷达、电战和航电系统,装备霹雳-12、霹雳-10E等新型空空导弹和新型对地攻击武器,再加上可观的隐形能力,相信会受到很多预算不算多的国家欢迎。

作为“枭龙”战斗机项目的股东,巴基斯坦是“隐形枭龙”最可能的启动用户。巴空军高层多次披露巴方正在中国的帮助下研制第五代战斗机(FGF)项目,合作方更是明确提出是与巴方配合默契的成飞,对于巴基斯坦来说,也许“隐形枭龙”是更具性价比的选择。

附录:

揭秘巴基斯坦空军雷电战机计划始末

谢里夫-萨-纳阿姆希/文一挺/编译

作者介绍:谢里夫·萨·纳阿姆希中校,出生于1956年,巴基斯坦空军飞行员,驾驶过F一86、FT一5、Q一5、J-6、J-7P等战斗机,1979年任巴基斯坦空军参谋部助理。1983年第一次到中国。

从20世纪60年代起,巴基斯坦空军就成立了一个中国事务办公室,专门负责与中方的联络和协调。巴基斯坦空军拥有相当数量的中国武器和电子设备,比如功勋卓著的J-6战斗机、HQ一2地空导弹和对空监视的845A雷达等。中国提供的武器并不是巴基斯坦最好的,也不是我们所最想要的,但它们是不可或缺的。在有限军费的制约下,很多先进武器对于我们来说可望而不可及。

巴基斯坦的武器采购总体上受到各种政治原因的限制,特别是重要装备的采购。美国对巴基斯坦的军事援助是一个主要来源,但这笔钱并不稳定,取决于不断变更的华盛顿政府和新德里之间的关系,有些年份军援会彻底消失。中国也提供一部分援助,并且相当稳定,至少从60年代到现在是如此。中国的援助大多以贷款、基础建设和直接提供产品来实现,或者在武器销售上给一个相当优惠的价格。当然,援助并不仅仅限于空军,民用方面也许更多,军内和政府高层中一直有一个对中国怀有相当好感的群体。中国事务办公室的一个重要任务是研究在中国独特的封闭供应机制中如何更好的获得我们真正急需的东西,并且妥善地与对应部门衔接。中国对外供应和销售体系非常特殊、复杂,根本不能用通常的态度和思路去处理,只有熟悉中国人的思想和习惯的人才能完成这个任务。

寻找J-6的替代机型

1978年12月,空军参谋部召开一个小型会议,讨论如何替换空军现有J-6主力机群的问题。J一6战斗机是中国仿制苏联的米格一19,虽然是50年代水平的产物,除了在最大速度方面较为逊色以外,其他性能即便在20年以后也算非常优秀的。不过这种战斗机毕竟太老了,电子设备相当匮乏,尽管可以使用红外空空导弹,但所需要的瞄准雷达等设备几乎找不到可以安装的空间。在使用中还发现发动机容易起火、弹射救生设备可靠性不佳,再加上从1976年开始巴基斯坦空军的J-6战斗机就开始逐渐进入全寿命末期了,陆续有飞机退役。尽管可以得到一定的补充,但这种大规模退役将在1980~1984年间出现高峰,寻找一种新飞机取代J一6势在必行,特别是邻国阿富汗正出现翻天覆地的变化。苏联进入阿富汗,这给巴基斯坦带来很大的压力,和一个咄咄逼人的超级大国比邻并不是一件好事。

会议中,总参谋部规划处展示了一些我们可能获得的战斗机,大部分是美国产品,如F一5E/F、F一104G,以及法国的“幻影”ffI/50。F一5E/F相对而言最容易获得,价格中等,以当年的价格约320~400万美金。F一5最大的好处是较完善的电子设备,但爬升力和拦截能力比较差,持反对意见的飞行员说他们可以驾驶J-6轻松的在任何空域将F一5打下来,这也许是事实。我们有些飞行员对F一5非常熟悉,他们在其他国家曾经长时间驾驶过。从越南战争中F一5乏善可陈的战绩来看,也是有道理的。装备F一5的国家很少参与激烈的战争,这和巴基斯坦即将面对苏联和印度的两侧重压不符。另外,尽管F一5不算贵,但其单价还是较高,替代J一6需要150~200架。如果美国不愿意提供援助,空军自行能负担得起的采购只有其中的一半。

我们对于F一104G并不陌生,尽管其名声不好,但截击能力还是巴基斯坦非常需要的,唯一的障碍是价格——它比F一5贵得多了,除非购买欧洲的二手飞机,不然装备数量不会超过40架。“幻影”战斗机在空军中也有装备,它是我们目前唯一的高档装备。巴基斯坦空军使用的“幻影”Ⅲ和法国空军使用的是相同型号,都装备了“西诺拉”雷达,可以在海上使用“飞鱼”反舰导弹。“幻影”Ⅲ的飞行性能很好,既有高速飞行拦截的能力,也有优异的低空盘旋能力,同时还有相当完善的电子设备,自动化程度很高。不过,这也是该机价格昂贵的主要原因——单价在600~900万美金之间,而且武器只能使用法国的,这些东西也很贵。就算是购买电子设备大大简化的“幻影”50,巴基斯坦也承受不起这个价格。

对中国方面的讨论比较低调,气氛也较为压抑。我们知道中国自己也没有什么太出色的战斗机,继续采购J一6是最保守也是最容易实现的方案,但其高速能力的缺陷在未来对手面前会非常致命。中国也有J一7战斗机,这是从苏联著名的米格一21战斗机仿制而来的产品,高速性能出色,越南战争中表现不错,但在中东则比较糟糕。J一7和J一6一样有着设备简陋、航程短的问题,需要修建大量的前线机场支撑。另外,中国战斗机较差的安全性也是参谋部的一个心病。虽然没有达成什么决议,空军参谋部决定将各个方向都作为一个突破口进行尝试。会议结束以后,总参谋部派遣桑莫克准将前往法国,希望和法国商谈购买“幻影”50战斗机;贾玛尔中将前往美国,希望能寻求美国空军的支持。

起初,寻找替代飞机的结果并不算理想——巴基斯坦从法国那里获得了50架“幻影”5-PA,暂时弥补了飞机数量上的空缺。在美国的努力最终换来相当理想的结果——美国同意巴基斯坦购买40架最新的F一16战斗机,这部分装备让空军参谋部终于松了一口气。F一16战斗机对付苏联飞机有着压倒性的优势,尤其是这些飞机的开支都是从美国军事援助渠道支配,交付非常迅速。获得F一16以后,巴基斯坦空军几乎是全面围绕该机为中心进行建设:一方面巴基斯坦空军向美国提出继续购买F—16战斗机的计划,将机群最终增加到150架左右,计划分3批订货;第二批77架也顺利达成协议,这一部分飞机巴基斯坦需要支付接近一半的费用。

虽然空军参谋部决心围绕美国飞机建设空中力量,但中国的因素不能忽略,他是我们唯一可以在20年来始终稳定坚持提供武器的朋友。1982年,我们从约旦空军了解到他们正准备购买中国的J一7M战斗机。这批战斗机装备了英国的航电设备和弹射座椅,性能比中国人自己的型号优越,并且价格相当便宜。中国飞机采用西方设备在70年代早期几乎是不可能的。J一7的原型米格一21的设计无疑是非常优秀的,其在西方航空界曾引起热烈的争论,甚至有美国官员在国会上悲观的说要战胜米格一21就只有生产更多的米格一21。米格一21最大的缺点正是来源于航电和救生安全性方面的问题。

约旦的启发让巴基斯坦空军内部萌发了一个想法,规划处的参谋们开始狂热的彻夜讨论,甚至于有人直接飞到埃及,向他们的同僚了解米格一21使用中的优劣。恰好埃及也对中国的J一7M感兴趣,并了解了不少的情况,告诉了我们很多宝贵经验。米格一21最大的缺陷不是来源于飞行性能,正相反,该机在空中非常难缠。其最大的缺陷在于没有合适的空间安装先进的雷达等电子设备,发动机落后而且耗油率高,携带载荷小、作战航程短。约旦的改进仅仅是在不改动飞机本身结构方面获得性能提高的一种方式,这种改进在不改动机体方面已经达到极限。后来我们得知最关键的雷达还因为价格原因打了折扣,这让我们非常失望,也无法了解约旦改进方案的最大成果了。

J一7M的故事

1983年7月,贾玛尔中将访问中国。他此行的目的就是去考察中国现有的战斗机,并从中寻找适合巴基斯坦的机型。在沈阳,巴基斯坦代表团被允许参观中国新式的J一8型战斗机。这种双发飞机较为庞大,有着非常优异的高速性能,但遗憾的是其技术来源于米格一21,有着同样的缺陷,缺乏足够的空间安装先进的雷达。负责接待的设计师顾诵芬先生介绍了即将改进的J-8B战斗机——其米格一2l风格的机头被替换成米格一23风格的,这样一来雷达和电子设备空间的问题获得解决。不过这需要时间,同时这架飞机太大了,机动性能还停留在第二代战斗机的基础上,复杂程度较高,价格也高,对拥有F一16的巴基斯坦缺乏吸引力。因此,贾玛尔中将向陪同的刘国民先生提出希望能看看中国替约旦研制的J一7M战斗机。中国人很快就答应了我们的要求,因为原型机正在离我们不远的地方进行试飞。于是,我们乘专机降落到一个离海边很近的机场(位于大连附近的30里铺机场)。在这里,那架J-7M原型机和它的总工程师迎接了我们。

严格的说J一7M看上去非常不错:增加了武器挂架,可以携带4枚空空导弹,并且加大了腹部吊挂的副油箱,航程略有增益。最关键的是它安装了自动化导航系统,飞行引导和攻击定位变得很轻松;雷达虽然不是非常先进,没有下视下射能力,但却能够自动化引导导弹的瞄准线进行瞄准,并能控制发射,这就比大多数第二代战斗机强了不少;多功能平显让这一功能变得更加现代化,导弹瞄准角度可以比以往大很多,很大程度上减轻了飞行员的工作量,并具有初步离轴瞄准能力。这让我们感到非常惊讶,J-7M这一套航电系统比“幻影”Ⅲ上那一套简单,但是却要实用很多,中国人声称这种飞机的售价只需要200多万美金。想象一下,200多万美金的战斗机和600多万美金的战斗机性能几乎一样,光这一点就非常吸引人。由于是样机,中国人拒绝了我们的试飞要求,但是答应我们可以随后派遣飞行员对另一架试验机进行试飞。对于中国人来说,他们敏感地认为我们对这种飞机产生了浓厚兴趣,很有希望采购它来取代以前提供的J一6战斗机。因此,他们显得非常积极,提供给我们相当详细的资料。

回国后,空军参谋部根据我们的陈述和带回的资料,感觉将J一7M列为J一6的后继机完全可行,认为可以在该机基础上进一步改进。至于飞行性能具体如何,需要飞行员真正体验评估以后才能进行,建议作一个详细地了解和评估。考虑NJ一6的替换时间还比较充裕,有足够的时间进行仔细甄选。因此,同年12月,我们与两名从飞行学院调集的飞行教官再次前往中国。这一次我们前往中国的腹地——西安,提供给我们的飞机是一架从中国空军直接抽调的J一7Ⅱ型战斗机,只按照J一7M改变了航电,武器和燃油没有改进,但不影响飞行测试。

飞行测试安排得非常紧凑,20多天的时间里有14个飞行日,一共飞了19个架次,累计飞行时间超过25小时。飞行员感到中国J一7战斗机比在埃及飞的米格一21更加轻巧灵活,爬升力比“幻影”略强,8000米以上的加速和盘旋能力相当不错;安装了英国雷达后可以在只看仪表盲飞下锁定目标,具有全天候作战能力;高速能力比想象中还要好,携带导弹也能够飞到马赫1.8以上,甚至时间比“幻影”Ⅲ还要少些。缺点在于飞机的滚转性能不够好,响应度和速度都较慢,虽然小速度飞行是可以的,但小速度机动性不够理想;飞行员的视野还不够好,风挡上的支撑条相当影响视线,地面引导信息和导航信息的显示还有些问题。

回到巴基斯坦以后,空军总参谋部成立了一个研究小组,研究是否购买J一7M替代J一6,是在目前的设备基础上购买,还是做出调整,安装更新的设备。预计空军的实际采购年份要等到1986年以后,到时目前这一套电子设备可能略显落后。根据中国提供的性能参数,再对比从埃及等国家获得的米格一21的资料,以及美国准备向我们推荐的F一5E/F战斗机的资料,我们发现J一7M有相当多的缺点:

首先是寿命,中国战斗机沿袭苏联体制的设计,战斗机结构寿命较短,一般只有2000多小时,而西方则高一倍多;虽然中国战斗机较便宜,如果考虑到全寿命费用,这个开支并不小。

其次,尽管J一7M增加了200多升的燃油携带能力,但其总燃油仅有2210公斤,最大航程仅有1500公里,作战半径太小。增加了惯性导航设备的J-7M完全可以不必受到围绕基地作战的限制,燃油总量至少需要增加到3200公斤左右才能基本和“幻影”Ⅲ持平。

第三,武器挂点的问题:J-7M有5个挂点,中国人推荐挂载4枚导弹和一个720升腹部油箱,这种状态下作战半径只有280~400公里;如果在翼下在挂载两个480升副油箱,导弹还是只能携带两枚,武器数量显得略少。武器也是一个问题,中国可以提供PL一5C导弹给J一7M使用,也可以使用巴基斯坦拥有的AIM一9P。这几种导弹都较为落后了,属于第二代红外空空导弹,没有全向发射能力,瞄准角小、敏感度差、射程短。巴基斯坦已经获得具有全向射击能力的AIM一9L,作战效能提高了整整一代,新飞机最好也能使用这种导弹。但是问题在于美国导弹只能使用美国航电,J一7M上这一套英国系统可能无能为力。

第四,空军已经接受了以F一16为代表的新空战观点,开始日益强调低空性能。J-7M在这方面受机体强度限制较大,只能达到7.5g,在二代机里算好的,但没法和三代机比。

第五,起落性能不佳,J-7M需要很长的跑道用于起降,这对于需要前置部署的飞机来说更加不利。

任何一种飞机都有它的缺点,这是无法避免的。问题是我们现在讨论的是取代J-6战斗机的问题,航程短、寿命短都是J一6战斗机所具有的,这对已经熟悉和习惯这种飞机的地勤人员来说也许不算太麻烦的事情,至少不是不可接受。武器的问题也并非不能解决,使用美国的类似的航电产品取代英国货就可以;虽然这会增加飞机的额外研究费用,但和增加的战斗力相比是非常值得的。不过,比较麻烦的是美国的态度,他们是否能批准这些敏感设备出口给中国。办公室内的争论持续了三个月才慢慢平息,规划办公室建议对飞机进行深入测试,最好能邀请中国将飞机带到巴基斯坦来,将它放到巴空军的体系中和现有战斗机进行比较。对于担心较多的导弹问题,如果能进行实弹打靶,应该可以近距离观察。高层将军们都认为这个主意不错,于是1984年1月,巴空军参谋部正式邀请中航技和中国空军进行友好交流,明确邀请中国最新型的J-7M战斗机参加。

中国对这件事情非常积极,一方面他们也需要获得更多的宣传和肯定。巴基斯坦是伊斯兰国家,和中东很多武器主要输入国有着很好的关系,在巴基斯坦国内进行演练能够增强他们对这种飞机的认识;另一方面,J一7战斗机是中国的主力装备之一,他们也迫切需要亲自体验这种飞机和不同飞机对抗的经验。因此,1984年6月9日,中国代表团从内地直接飞来两架飞机,一架是早先巴基斯坦飞行员在西安飞过的只改进航电的J一7Ⅱ战斗机,另一架则是完整的J-7M。

中国代表团在卡拉奇附近的白沙瓦机场呆了整整3个月,空军作训部特意组织和策划了10多次不同的战术演练。最初顾忌同样驻扎在这里的美国军事顾问的影响,只调集了J一6、Q一5与J一7M进行演练,这两种飞机都是中国提供的,双方都非常熟悉。随着演练科目的深入,“幻影”5也加入战团。令人吃惊的是,J一7M取得了大多数对抗的胜利,这让很多飞行员感到难以置信。因为J一6战斗机在中低空的性能应该是完全超过J一7M的,也许是中国飞行员的技术和战术比较合适。最后,在观摩已久的美国顾问的默许下,巴基斯坦出动空军最精锐的F一16战斗机才将J一7M彻底制服。随后还进行了实弹打靶,结果发现J一7M不管是对空还是对地,瞄准精度比以前型号提高了一倍多以上,瞄准所需要的时间也大大缩短,驾驶难度也远小于J一6,并且能够使用大部分巴空军武库中的弹药。这让空军高层对采购J一7M的兴趣迅速增加。

中国代表团在离开时说了一句话:如果你们对飞机有任何需要,或者任何想法,我们都可以适度帮你们在飞机上实现。这是中国人为客户负责的一句客气话,但它引发了空軍高层General们心中“魔鬼般的念头”——改进一种巴基斯坦自己真正需要的飞机。上世纪80年代,对二代战机的改进计划多如牛毛,巴基斯坦没有设计、制造飞机的能力和经验,也从没有从事过现代化改进。空高层只是看到航展上种类繁多的工程名目,仿佛只要你有钱、有需要,他们都能把骆驼变成老鹰。对J一7M也是这样,本来只是一个简单的考察和做很少的修改就能适合巴基斯坦的使用,我们却不知道其到底有多大的潜力,于是不断叠加的意见和无限膨胀的期望让这个想法从一开始就陷入噩梦。

最初的想法仅仅是让这种简单的飞机能够较好的使用美制武器和电子设备,最好能和巴基斯坦使用的F一16实现通用。一个错误的信息导致了一切错误的开始。1981年巴基斯坦获得F一16战斗机的时候,美国政府开始对我们进行数额庞大的军事援助——凡是在美国购买的武器和相关设备都可以从这个援助中支付。这极大缓解了巴基斯坦的军费压力,渐渐的,几乎所有的General都喜欢去和华盛顿打交道,在那里要钱买装备比在国内通过预算要容易得多。负责采购的赫苏安中校在一次会议中提出,巴基斯坦的J一7M如果采用美国的电子设备和武器,那么它有没有可能从美国的军事援助经费里支出,这样既可以不增加国内原本就很紧张的预算,又能保证中国这个长期供货商的信心。这是一个偶然的想法,它影响了后来几乎所有的巴基斯坦对新战斗机的判断。所有的磨难和挫折都是从这里开始的。

1984年9月15日,交流结束,叁謀部内再度繁忙起来。3个月飞行对比所搜集的大量数据需要整理和分析,前期研究所获得的改进意见必须在正式确认采购前交付联合会议讨论和总叁謀长审批。负责AF对外事务的贾玛尔中将前往美国,他将邀请一些在华盛顿有关系的朋友们参加私人酒会,也邀请了一些航空业的高级人员,以非正式的途径向他们征询美国AF和工业界对改进J一7M的可行性意见,并且打听是否可以通过军事援助通道进而减少支付飞机购买费用的可能性。这个消息让嗅觉灵敏的美国军火商感到有利可图。美国AF对巴基斯坦的军事援助合同本来就是很多公司想插手的,F一16让洛克西德占了头筹,本来是没什么机会了,这个时候却“蹦出”这么件事情,真是一个再次切入市场的天赐良机。特别是听到贾玛尔将军说的巴基斯坦可能一次采购150架,这可不是一个小生意,150架足以让一种新飞机在市场上立足了。有了巴基斯坦,中东国家也会有市场的。美国的访问虽然没有什么实质上的收获,但我们搞清楚了美国人的态度。在美国军援的历史上也曾经出现过购买其他国家的装备给被援助国的事例,只要不是太敏感的装备,大公司都认为有相当把握通过审核。

与此同时,在AF叁謀部规划办公室下成立的J一7M研究小组开始搜集一些巴AF内部的意见。他们需要就装备需求、作战效能、战术能力和部署等很多实际军事运作方面问题进行预估和评价。AF的成员大多都是飞行员或者地勤出身,还有少数在英美学习战术指挥的军官和没有学飞机设计的工程师,因此大多数意见都是从各自战术角度出发的。最初的打算并没有确切的指导,只是简单搜集一下飞行员的意见和期望。不过一旦放开了思想的笼头,就像野马一样不可驾驭的飞奔起来:由于缺乏改装经验,没有人意识到将要在什么样的限制条件下设想,结果变成一切都可以想象,特别是当研究组宣布可以在美国设备中进行选择了以后,这种情况更加复杂。

相对比幻影战机歼七M战机航程明显不足

比如大多数飞行员,特别是驾驶过F一16和“幻影”系列战斗机的飞行员都对J一7M的航程表示不满,要求增加机内燃油。可实际上为了改装电子设备和火箭弹射座椅,这种战斗机特意压缩了一个油箱的空间,内部燃油仅有1800多公斤,这个时候航程才1200公里;如果携带2枚导弹进行空战,即便是高一高一高也不超过400公里,大多数情况下只有280公里。F一16的飞行员喜欢他达到4000升的内部油箱,他们提出飞机内载油最好达到4000升。于是这一条要求被记录下来,甚至没有人想过4000升的油要让这种小型飞机装在那里。天知道,几乎所有米格一2l的机内油箱加上3个副油箱都还没有达到4000升燃油吧。

航程短还有一个重要原因,那就是发动机落后。中国人使用的是涡轮喷气式发动机,这种发动机重量大、油耗高,如果能找一种先进的涡扇发动机替换,在不增加燃油的情况下也能大大提高航程性能。美国发动机里只有通用动力公司的F404符合这一要求。和J-7M使用的WP一7B发动机相比,F404的流量相当,改装进气道基本不需要大的调整,推力增加17%,重量反而轻了200多公斤。如果改装这种发动机,不仅飞机推重比可以迅速从0.93提高到1.12(三代机空战标准),还能够在不增加燃油的情况下增加航程20%。如果加上其它增加燃油的手段,将J一7M的航程和作战半径提高一倍都有可能,作战性能几乎是脱胎换骨。所有人都被这一大胆想法所产生的美妙前景所激动起来。F404虽然是美国最新的发动机,但是更先进的F100都能卖给巴基斯坦,F404的出口障碍应该是可以消除的。

最初只是打算装上美国航电设备替代英国设备,新一代雷达中没有特别合适的,APG一67和APG一69的尺度比较小,但价格非常贵,天线仍然太大了,装不进J一7M那个狭小的进气激波尖锥;老式的APG一159倒是可以,不过性能太低,它是F一5E/F的雷达。最理想当然是目前空军F一16上的APG一66,这能保证设备通用,维修和维护起来也容易得多。F404发动机价格昂贵,几乎和一架米格一21的整机相当。如果让J-7M装上这种发动机,安装以前那种简易航电就有些不妥当,这是一个比较困难的问题。

苏联人为了解决米格一21雷达口径问题而把机头直径增加,这样做效果并不理想,飞机的飞行性能大大降低了。巴基斯坦装备中国的Q一5和J一6战斗机,前者是在后者的基础上把机头进气改为两侧进气而来的,两者性能差距不大。虽然Q一5是轻型攻击机,但飞行员有时也用该机参加空战演练,机动性还是战斗机级别的。J一7M能不能也这样从机头进气改成两侧进气,研究小组没有把握了,这种设想对飞机的改动太大了,一旦能够改进成功,J-7M就能安装经过简化的F一16电子设备,使用F一16配套的武器系统。这很符合巴基斯坦空军制定的未来发展计划,还可以避免美国飞机过高价格带来的装备数量不足问题。

贾玛尔中将在美国有着很好的社会关系,特别是军界和航空工业界。他在美国期间将中国的改进成果和巴基斯坦的初步想法散发给一些朋友阅读,征求他们的意见,这其中不乏飞机设计专家。沃特公司敏感地察觉到这个计划的商业前景,他们表示愿意协助巴基斯坦用美国设备改进J一7M。格鲁曼公司也谨慎表示了兴趣。贾玛尔中将的想法是借助美国人改装实力和美国国防部提供的军援经费来完成武装巴基斯坦的任务,美国大型航空集团都有很强的政府游说能力,只要有公司表示兴趣,那么这件事情就成功了一半了。沃特公司看到中国和约旦宣布J一7M改进成功,同时也注意到巴基斯坦的动向,他们认为这种飞机改进的市场潜力巨大,和西方亲近的埃及、伊拉克等国家也有大量装备。如果改进成功,这些国家肯定会进行采购。当得知马可尼公司已经向中国表示愿意提供帮助继续改进J一7M以后,感到不能让欧洲人走在前面了,甚至等不及贾玛尔回国就直接向中国方面递交了愿意合作改进J一7M的意向书。

贾玛尔回到巴基斯坦后向研究组仔细了解搜集到的各种设想以及其对性能的影响,在规划处海达尔的帮助下,巴空军内部第一次确定了几个主要改进方向:即航电需要达到或接近F一16的水平,航程必须大大增加,要有全向电子告警能力,武器携带量需要增加。这些要求能否实现还需要看中国方面的态度和美国方面的技术可行性评估,飞机是中国提供的,他们的意向最重要。因此,10月23日,我们再度踏上中国的土地。在北京,我们和中国负责出口飞机的中航技公司展开谈判。很显然,中方对此准备不足,特别是在专程到巴基斯坦打靶表演以后,他们一致认为我们将会直接采购已经改进成功的J一7M飞机。当中将递交巴空军撰写的性能改进建议书时,从总经理孙先生到协助谈判的技术人员都有短暂的错愕。

真正的会谈第三天才正式开始,中国方面对我们的设想花了一点时间进行消化。他们对我们的要求感到为难,因为按照建议书的要求,飞机的改进远远不是从J一7改进到J一7M那么简单了,复杂程度和工程量之大是难以想象的,并且还有美国这个风险因素在内。当然,如果改进完成,这种飞机对中国空军的吸引力也非同小可,我们深知中国对先进装备的渴求。一个飞机出口公司没有那么大的权力向我们承诺什么,因此,贾玛尔中将约见了中国AF司令员林虎将军,要求展开政府一级的合作。中国AF显然对此事抱有一定的旁观态度,他们希望合作,但对计划中牵涉的大量美国公司感到不安。虽然中国和美国关系日益密切,但在军事装备方面,开放这么多先进设备还是很难想象的。一旦美方不同意,这个计划完全是废纸一张,存在很大风险。另外,技术改进需要工业界提出具体的方法和可行性报告。

和中国AF的观望态度相比,负责设计和制造J一7M的成都飞机公司的态度就要热情和赞同得多,他们欢迎巴基斯坦对飞机提出自己的构想。沃特公司和中国方面的接触起到了一点作用,中国开始相信美国人也对他们的飞机有兴趣了。于是在成都,工程人员开始讨论如何回应巴基斯坦代表团的要求。对于他们来说J一7M是一个成熟的产品,对它进一步改进也是一件正常的工作。10月的访问主要是一个试探,一个能否达成改进合作的试探。为了减小失败的风险,这个意向甚至没有经过政府的审批,巴基斯坦和美国政府并不清楚这件事情,但建议书是通过外交渠道递交的,中国政府最先知道这件事情。那个时代的中国人做事非常认真,他们立刻下达政府指令,要求工业企业开始进行工作。因此,尚未等我们离开,第一张设计草图已经展现在我们面前。在我们最关心的雷达问题的解决上,草图将机头进气改进到两侧,适当加长机头以容纳大口径雷达和电子设备。这张草图虽然简单,但是已经清晰地将我们所要求的东西一一体现出来,表示这个设想在工程上还是具有相当的可行性。我们最担心的问题终于可以放下了。

后来,我们得知中国在20世纪80年代初,南北两个飞机公司都想把从米格一21沿袭的机头进气改为两侧进气,只不过获得政府批准的是沈飞公司的J一8Ⅱ,而成飞的J一7只进行了一些理论研究和试验。当巴基斯坦提出雷达要求时,J一7很顺利地拿出了机头改进方案,有一点南北竞争的意思。也许这是我的错觉,至少在那个年代,中国人是不讲究竞争的。

中国人的积极表现使我们相信中国方面是没有多大障碍的,虽然他们还是很希望我们直接购买J一7M。现在应该到最关键的时刻了——派代表团前往美国。剩下来的工作和技术没有关系,开始按照美国的游戏规则变成一个纯粹的商业和政治活动:我们必须寻找到一个适当的美国公司作为盟友。根据美国军火出口法案,我们所需要的设备可以通过两个途径获得:一是直接与美国公司进行商业谈判,只需要通过商务部和国防部的批准就能够买到所要的装备;另一种渠道则是通过国防部军事援助法案,由美国AF向国防部提出要求,在商务部和国防部的审批下编列进年度预算并通过国会审批,然后由政府采购,最后分配给美国空军,由他们直接和巴基斯坦AF建立联系并援助给我们。鉴于F一16采购计划巨大的成功,巴空军希望继续走军事援助的路子,这无疑选择了一条最崎岖的路。

等待:周旋于中国和美国之间

军援必须是美国AF自己采购,如果没有特别必要,很难说服他们付钱买其他国家的东西来援助。尽管有困难,但成功的可能性还是存在。贾玛尔中将认为依靠AF自身微弱的年度预算不可能完成这样巨大的计划,最好的办法还是拉住美国人,即便是付出一点代价也是值得的,比如支付部分机体的费用,这也比买整架飞机便宜。熟悉军援计划的贾玛尔中将需要在美国找到一个总承包商,它必须具有在国防部独立承包的经验和强大的飞机设计经验,最好能具有巴基斯坦所期望使用设备的应用经验。在美国公司中,沃特最为积极,他们正在谋求海军A一7攻击机机翼更换改进的合同。他们一直缺乏一种有效的飞机来打开外销,巴基斯坦的建议令其非常感兴趣。

实际上,格鲁曼公司才是巴基斯坦AF叁謀部的主要目标。这主要是因为不管是总裁佩莱哈克还副总裁柯尼尔,和巴基斯坦AF乃至政府上层大多数官员的私交都非常好。格鲁曼制造了著名的F一14“雄猫”战斗机,是美国海军的绝对主力,眼下正在为美国海军和新加坡实施A一4E更换F404发动机的工作,飞机改进也相当熟悉。格鲁曼公司从60年代就和伊朗王朝以及巴基斯坦的关系良好,他们的国际事务经验很丰富,碰巧也缺乏一种有效廉价的国际销售产品,这令他们对巴基斯坦提出的改进计划相当感兴趣。他们也非常熟悉国防部的军事援助计划,这为合作奠定了基础。从一开始,我们实际上就把格鲁曼当作唯一选择的合作方。

由于还不允许将先进的敏感设备直接出口到中国,飞机总装要么需要在美国做,要么需要在巴基斯坦做。不管是从成本还是技术方面,我们都希望选择后者,毕竟自己能生产战斗机对巴基斯坦是个不小的诱惑。因此,研究小组邀请了巴基斯坦飞机公司的工程师加入到工作中来。他们的到来提出了很多具体的技术问题,这些工程师有维护和大修J一6、“幻影”战斗机的经验,接受过中国和法国航空系统的专业培训,具有丰富的实际工作经验。

他们提出发动机的检修不要采用J一7系列的尾部整段拆卸,而希望采用类似西方的腹部大开口方式;地勤人员希望尾部安装美式拦阻钩,巴基斯坦机场是按照美国标准修建的,在跑道末端习惯采用拦阻索来预防飞机冲出跑道,中国人一般使用拦阻网。空军飞行员要求必须有双座教练型,最好具有空中加油能力,风挡最好是整体的,视野应该比J一7系列好,武器挂点还需要增加,至少需要7个。大修厂的工程师提出飞机结构寿命需要提高,特别是首翻期要和发动机相匹配,不要发动机还有一半寿命机体就报废了,或者机体大修的时候却没有发动机项目,发动机大修的时候机体又不需要维修,这样会占据双倍的检修时间。具体要求结合前期要求足足写了100多页。这些意见在1985年3月10日递交到中国手里,同时,中国方面也将初步设计方案交给巴方。中国人将这个计划命名为J一7CP,CP是中国和巴基斯坦缩写,表示这是两国合作的计划。

中国人最初设计较为简单,也许是一些设备的具体尺度还不清楚的原因。他们认为J-7M的飞行性能完全能够满足要求,气动布局和控制系统不需要做出改变,主要变化在机头:两侧D形进气道在机身中下部,进气口形状类似F一4战斗机,固定正激波设计;机翼基本没有改进,但增加了两个挂点,后机身和J一7系列一样。这个设计主要是考虑到我方前期对电子设备的要求较高,没有提出具体性能改进需求的结果。中国人说如果只改进前机身和电子设备,飞机改动只集中在前部,工作量不算太大,估计最快3年可以完成设计、测试和试飞定型。

我们感到中国人虽然将挂点增加到7个,但J一7系列机翼翼展很小,内侧起落架又占据了比较宽的位置,增加的挂点位置不理想,挂载东西会受到很多限制。受F—16的影响,6月份的建议中,我们特别提出希望在机翼尖端增加两个挂载空空导弹的挂架。只有这样,飞机才能实现真正同时挂载4枚导弹作战的能力。再加上重申发动机的选择主要考虑F404,需要做出改变的不仅仅是前机身了,机翼、后机身都必须做出较大变化。到目前为止,这些工作还是中国人凭借政府的行政指令在单独进行。我们对他们工作的效率感到惊讶,往往我们的新要求还没有提出,他们已经将上一次的要求表现在设计方案上了。但巴基斯坦相信这件事情中国人单独做不了,改进设计应该由经验丰富、技术先进的格鲁曼公司来做,需要他们的指导。

格鲁曼对这件事情很重视,我们刚刚提交了新的技术要求建议书,他们就由正副总裁带队前往中国考察,并且直接考察了正在生产J一7M战斗机的成都飞机公司。他们主要是去了解中国人到底有没有生产符合要求飞机的技术条件,格鲁曼公司还没有决定正式加入到这件事情中去。因为巴基斯坦还没有在美国国防部获得许可,在此之前他们不打算和中国方面过多地接触或者参与到实际设计工作中去,因为目前还没有明确由谁为这些工作支付费用。这和中国人埋头苦干形成反差。现在问题出现了,中国人走得太快,我们还在等待,美国人却还没有开始行动。

随后的工作变得比较繁琐,进度也相当慢,开始成为一场艰苦的政治拉锯战。在美国,巴基斯坦游说团在美国公司、国防部以及空军间周旋,他们必须要让美国政府相信巴基斯坦完全有必要需要这种飞机,并且这种飞机是先进的F一16或者廉价的F一5战斗机无法取代的。大量时间花费在美国政府各个部门间投递申请资料,中国人感到急不可耐,他们已经在做风洞试验和早期设计了。巴基斯坦代表团一直没有办法搞到按照要求列出的美国设备设计资料,很多工作因此停顿,甚至于中国人打算干脆先做一架只改进机头的飞机,这样可以不必等待美国方面的资料,利用从英国获得的雷达和航电就能飞起来。

不过,这个计划因为没有找到出资方而中断了,中国空军还在默默观望,他们不愿意承担这个风险。在他们看来,双发的J一8战斗机已经在作机头改进工作了,在尚未成功之前没有必要再进行另外一个。中国人不能理解巴基斯坦消耗了一年的时间居然没有任何进展,既然要改进飞机,那么就开始行动吧。而对于我们来说,美国是决定能否走下去的关键。在美国政府没有表态之前,一切都是毫无意义的,哪怕中国人设计得再好,也只是一个美丽的肥皂泡。当然,这个原因没有告诉中国人,中国人只是知道我们打算利用美国资金来完成这件事,但并不清楚具体状况和难度。这给双方的沟通带来一些问题。

对美国政府的工作虽然没有立刻获得批准,但是一系列公关活动还是引起很多公司的注意。根据美国法律,国防采购案必须有三家公司竞争,除了沃特和格鲁曼,波音和诺斯罗普也表现了短暂的兴趣,他们纷纷开始与中国和巴基斯坦接触。诺斯罗普最先退出,因为他们希望巴基斯坦能够采购他们的F一20,这种飞机在1985年已经能够在公众面前表演了。不过,F一20价格相当高昂,并且不能走军援的渠道,反而不及直接采购F—16来得合适。波音则希望搞一个比较保守但是简单的改进方案,他们认为象我们所提出那么多复杂的要求已经不是改进所能够达到的了,持续投入让研制时间变长、风险加大。巴基斯坦并没有意识到这一点,格鲁曼也没有意识到这一点。在美国政府所有的复杂手续完成以后,巴基斯坦正式向沃特、格鲁曼、波音、诺斯罗普和洛克希德发出了招标书,将交付给中国的设计建议书和中国方面提供的设计草案交给前来应标的公司。诺斯诺普和洛克希德很快就退出了,波音则由其亚太分部负责承办,这刚好凑够国防部要求的三家竞争公司。

与此同时,中国开始感到迷茫。这个合作方案虽然名义上是中国和巴基斯坦的合作,但实际上工作都是在中国和美国之间展开。美国公司和中国的接触不可避免地要顾及到巴基斯坦这个最终用户的需求,但他们没有能够照顾到中国人作为主体提供者的需求。中国人也不明白巴基斯坦辛苦运作的代价和计划成功的关键点。他们为了争取更多的利益,在三家美国公司之间采用了一种非常游移的态度,这实际上为巴基斯坦在美国的活动设置了很多不必要的障碍。也许,中国的目的并不仅仅在于完成巴基斯坦这一单合同,他们需要让这个合作成为自己装备战斗机的一个突破。

所以,尽管巴基斯坦很早就明确要求使用美国F404发动机和APG一66雷达的方向之后,中国人仍然在沃特提供的PWll20和波音建议的PWll20与PWl216发动机上举棋不定,雷达中国人则倾向于更轻更简单的APG一67。发动机方面,获得普惠的1120发动机对中国人诱惑不小,一方面是这种发动机推力更大、推重比更高,可以支持更大的机体,中国下一代战斗机正逐渐聚焦在使用这种发动机的身上,并且这种发动机还比F404便宜50万美金。最后,更具有诱惑力的是PWll20对巴基斯坦来说也有魅力,它是F一16战斗机F100发动机的衍生型号,结构基本一样,很多维护零件也可以通用。PWl 120的尺度和重量与中国的WP一7B很接近,只是流量大了30%,需要重新设计进气道。不过,中国人说即便是F404的进气量也和WP一7B不一样,进气道实际上也是需要完全重新设计的。PWl 120的麻烦在于没有固定用户订货,得到的时间会很晚。

1985年底,波音和格鲁曼都开始了初期的可行性研究,波音开始同意使用F404是最理想的,不过他们建议最好使用通用为瑞典“鹰狮”研制的RMl2。这是F404的一个高推力型号,格鲁曼则建议使用F一20曾经使用过的F404一GE一402发动机,因为这个型号是现成的,也比较成熟。雷达方面,波音建议采用APG一67并大量使用F一16的设备,格鲁曼则推荐APG一66和F一16样式的座舱。沃特到此时还没有形成一套完整的方案,他们仍然没有放弃对PWll20的希望。

让中国人下定决心的是另一件事:沈阳生产的J一8B型飞机比J一7CP提前出现了,在我们还在讨论J-7CP可能性的时候他们已经完成了试飞。J-8B也是改进了前机身,正在和美国协商购买航电进行改进,用来装备中国空军。看上去其机头改进非常成功,这坚定了中国的信心,同时也坚定了巴基斯坦的信心。J-8B在美国展开的计划中最有可能的承包商正好也是格鲁曼,选用的雷达也是APG一66,同时还有建议用F404替换WP一13发动机。这些项目都恰好和J-7CP吻合,如果美国能够批准J-8B,那么J-7CP将不再出现出口方面的限制问题。不过,老练的格鲁曼也因为同时在运作两件内容相近的事情显得非常谨慎,事情的进度也放得相当慢,避免因为某些细节上的不当使两者都受到影响。

为了符合美国政府的要求,10月,巴基斯坦将计划正式命名为“巴基斯坦轻型战斗机更换计划”,简称SUPER一7,即超7战斗机计划。向美国5家企业投递了招标文书,所有文件都符合美国政府的工作流程要求,接下来需要足够的耐心等待。美国政府开始正式处理这件事情,11月5日,美国国务院中国事务军事事务官塞斯托夫访问中国,并专程到成都飞机公司考察。他受美国商务部委托,代为调查成都飞机公司实施超7计划的工业基础、技术准备以及一些敏感技术处理等方面的问题,并正式承诺中方:到1986年初美国政府就将对这一事件给出最终的态度,也将对巴基斯坦设备清单的国防出口问题进行表决。得到美国对计划的正式承认,中国方面加紧了风洞试验研究,并制作了一个初期设计方案模型。1月8日在新加坡航展上,计划首次以SUPER一7的名义出现在中国展台上,引起民众的广泛关注。这是80年代飞机改进计划中最大胆的一个,包括西方所有航空媒体都表示了密切关注,感兴趣的国家比如埃及甚至直接打电话到我们办公室询问细节,中国方也面收到不少国家的意向,这让他们对市场充满了信心。

1月17日,沃特公司电传空军叁谋部,以改进任务要求高和费用低、可行性低的理由正式退出超7竞争,最主要的原因是因为他们承接了海军A一7“海盗”攻击机的改进任务,没有时间和技术力量来研究。竞争者只留下波音和格鲁曼。而此时美国政府的关节正在松动,中国航空技术进出口公司的总裁在美国访问期间,已经获知美国国防部批准了F404和超7所需要的航电设备向巴基斯坦出口的申请。中国人认为时机已经成熟,加上航展的热烈反应,最好能立刻展开正式的研制工作。他们立刻致函巴空军叁谋部,要求获得F404发动机和相关设备的详细资料,以便尽快展开设计工作。由于贾玛尔中将已晋升为空军参谋长、上将衔,没有太多时间来负责管理这个计划,因此在1986年2月,空军任命前空中英雄萨利姆上校出任超7项目主管。原研究组解散,大部分人员调集到项目办公室,“佩刀”2计划正式成为巴基斯坦国防部一个进入项目管理的防务计划。

萨利姆的工作风格是雷厉风行的,他深知现在最主要的工作就是完成美国的可行性研究和最终的设计任务书。他要求项目办公室在一周以内将以前2年所积累的建议和研究的成果汇集成一份正式的书面项目设计管理要求,这很让人鸡飞狗跳、彻夜不眠了一阵。然后,他又花费1周的时间让我们把以前不成熟的、不准确的、含混的地方一一删除,并逐字逐句修改。在一切工作走上正轨以后,萨利姆分别照会格鲁曼公司和中方,要求进行会谈。为了和北京达成对计划运作的默契,萨利姆率先访问中国,于3月9日前往北京。这是巴基斯坦第一次正式向中国高层全面清晰地阐述“佩刀”2项目的组织原则。这一次会见,萨利姆开门见山的表明“佩刀”2项目必须走美国军事援助的路线,使用军援分配给巴基斯坦的钱来进行这一项目,因此这个计划必须看美国的脸色,困难还是比较明显的。但原型机的研制我方愿意采用商业管理方式,由巴基斯坦国防部出资进行。原型机的风洞试验、机体结构设计由中方完成,格鲁曼公司负责总体设计并且提供设计咨询,总装在美国格鲁曼公司或者巴基斯坦进行,测试和试飞必须在巴基斯坦进行。批量生产时,中方负责生产机体,美方负责生产机头,总装在巴基斯坦飞机工业公司的塔吉特飞机厂进行。

中国方面没有立刻拿出意见,只是说具体的内容和费用需要分工细节出来以后才能够有详细预算,但他们希望和美国、巴基斯坦三方一起共同签订一个合作协议,并进行详细的任务分配,必须要明确各自的责权和工作量以及费用的支付等等。这个需要回到国内交由高层处理,于是11日,萨利姆飞往成都,和具体负责制造和设计的成都飞机公司交接细节。这一次递交的设计要求更加详细和清晰,确立了超7的主要基调。在任务要求中再也没有提及飞机需要在J一7M的基础上改进,而是直接提出性能要求。在项目的开头明确指明了必须使用在美国获得批准的F404发动机和航电设备,而性能要求中,关于机动性一项则明确指出飞机应该以中低空机动性为主,高空性能居次要地位,但仍然希望最大速度能达到1.6马赫以上,其中要求最为严格的是:

1.机体寿命必须达到3000小时以上,最好与F404发动机寿命相匹配,首次大修期必须大于1200小时。

2.机体结构必须能承受9g的机动过载。

3.内部载油必须大于2268公斤。

4.必须具有空中加油能力,或者预留空中加油接口和系统。

5.飞机外挂点必须增加到7~9个,至少要保证7个挂点可以同时挂装武器和副油箱等设备,外挂能力不小于 2700公斤。

6.飞机必须提供美国式的无支撑风挡和美国式的座舱环境。

7.必须具有降落拦阻钩。

这些要求是叁谋部内广泛征集飞行员和工程师们的经验要求、经过三年的讨论不断增加和删除所汇集的,也是巴基斯坦空军所热切期望的。随后的一系列会议中,萨利姆转达了1985年10月以后波音和格鲁曼访问巴基斯坦的情况,同时也说明了沃特公司退出竞争的情况。中国方面让我们参观了他们自行制造的全金属全尺寸飞机模型,在中国的习惯上,这个步骤是生产前的征兆。但是我们没有意识到提出的一系列苛刻要求实际上全面推翻了眼前这架模型所表现出来的状态,反而乐观的认为这很接近我们的设想。中国人告诉我们需要花费3年时间设计飞机,并且最少制造5架样机用于测试和试飞,项目最快需要5年以上才能完成。研制经费至少需要3~5亿美金,按150架飞机来算,每一架飞机的采购单价估计将会在800~1000万美金,这大大超出了我们预计的范围。巴基斯坦空军内部认为超7的单价在800万美金以下是可以接受的,12亿美金分5~6年完成采购,所有费用都可以在美国军事援助的空军份额中支取。

三方博弈:夹在中美之间的巴基斯坦

中国人对于费用的预估超出了巴基斯坦的最初设想,萨利姆回国以后转而向格鲁曼咨询,要求能否就巴基斯坦的要求尽量简化设计试飞方面的费用。格鲁曼这个时候还没有完全把注意力放到超7项目上来,按照设想是他们主导设计和工程,中国方面只需要提供必要的飞机结构和气动资料就可以了,并不需要完全重新设计飞机。最简单的方法是将F一20机头直接移植到J-7M机身上,估计只需要3架飞机就能完成试飞,总费用不会超过2.5亿美金。这让我们安心不少,本来选择格鲁曼就是为了借重他们在战斗机上的先进技术和实力,中国人在这方面显然还有很大差距。尽管波音公司进度较慢,而且还游移不定,但中国人似乎更喜欢和他们打交道。波音公司没有退出竞标,他们提供的商业管理计划比格鲁曼清晰而且详细,项目管理工作显得更为出色。不过,波音给我们的感觉是工作仅仅停留在纸面上,6个月来没有什么实际进展,战斗机方面缺乏必要的经验。他们长期从事的都是大型轰炸机和攻击机的生产、改装,最主要原因还是他们和我们高层的关系不如格鲁曼密切,不那么让人放心。因为这个项目他们是没有多少利润可以赚取的,随时都有中途退出的可能,存在很大风险。另外,他们提供的选择太多,明显增加了费用和研制的时间。

中国方面再次向我方索要F404和航电系统的详细资料,他们说这是美国国防部已经许可由设备定购方提供的。但实际上巴基斯坦并没有向这些设备的生产商索要过设计资料,这些东西都委托给格鲁曼处理,他们并没有交给巴基斯坦。相反,他们建议巴基斯坦向中国索要J-7M的全套资料,或者提供一架样机,由格鲁曼来完成总体设计。这个建议更接近我们最初的想法,所以我们答应和中国人谈谈这个问题。格鲁曼开出了一份很详细的所需资料清单,涵盖了飞机的方方面面。格鲁曼认为这些资料都是过时飞机的,对格鲁曼也没什么意义,中国方面应该提供。但萨利姆感到这种方式有一定难度,觉得中方可能对此举怀有戒心,因此要求副总参谋长法鲁克一同前往成都,希望凭借部长级会谈,将索要资料的任务从上而下的达成。果然,会议在资料问题上陷入泥潭,中国方面坚持资料是有偿的,不能交付给我们,特别是美国多次推诿中国所需资料的前提下,中国人说不希望自己参与了计划以后到头来什么也没有得到。为了设置障碍,他们为图纸开出了120万美金的价格,这让我方措手不及。显然在最终的风险评估和工作分配以及研制预算还没有出来之前,我们是没有打算为任何东西付钱的,空军也没有这一笔预算。

谈判进行得很艰难,中国人感到被欺骗了,所以态度很严厉,僵持了2天,会议没有任何结果。我们飞到北京寻求更高层的帮助,中国高层没有坚持付费的说法,但是要求资料的平等交换,即中国人付出一部分设计资料,美国方面应该交付同等含量的设计资料给中方。超一7的所有设计应该在巴、美、中三方完全透明化,不能由美方撇开中方单干,或者是无力的单向透明,这个问题必须要等到巴美中三方会议时才能解决。中国坚持要得到美国方面的正式承诺,此外,中方要求在下一次会谈时必须明确谁该为中方的工作支付报酬、怎么付和付多少。经过5天谈判,几乎所有的目的都没有达到,最后只达成了一个谅解备忘录,主要内容是可行性研究由三方共同完成,巴方必须为中方支付一部分先期工作的费用,并且日后量产以后的飞机机体必须是巴方向中国订购,并直接支付费用。

1986年6月,美国和中国正式宣布开始“和平典范”计划,格鲁曼作为主承包商负责改进52架J培B战斗机。这意味着美国国防部批准了那些敏感设备对中国的出口权限。到了7月,波音实际上已经被排除在计划以外,空军参谋长贾玛尔上将对中国和美国的谈话中都明确确认由格鲁曼作为美方合作者,但这并不是正式宣布。中国人在不满意格鲁曼对资料不平等态度的情况下,和波音加紧了合作,意图压制格鲁曼,他们甚至有单干的倾向。很早中国人就向我们表示了他们有一种推力达到7000公斤的涡喷发动机,它是由WP一13F发展而来的改进型号,可以很容易地安装在J-7M的机体上,甚至不需要特别的改装。另外,他们向罗罗公司索要了RBl99发动机的资料,认为必要时可以用它作为备用,以免引进计划失败。雷达和航电方面,英国是J-7M的合作国,他们设计了一种更新的SSR“超级空中徘徊者”雷达,完全可以取代美国雷达。之所以他们能够迁就巴基斯坦,完全是希望由我们出资来走完这一段风险最大的路,同时希望获得美国最先进的武器装备。欧洲的设备性能上总之还是有差距的。

中国人的急躁态度让他们急于看到事情的进展,我们则一切都望着美国,因为离开了格鲁曼,军事援助的渠道很有可能就会消失,这样即便计划进行下去也没有意义了。负责“佩刀”2项目的中航技总裁李国民先生于7月21日来到伊斯兰堡,空军副参谋长法鲁克会见了他们。李带来中国和波音研究的成果,征询我方是否能够吸纳波音进入改进计划。法鲁克立刻回绝了这个要求,并声明由格鲁曼公司合作是一早就制定下来的计划,也向政府递交了申请,并且费用已经得到批准。如果波音进入则必须要重新提出申请,这是不可接受的。除非波音能提出特别优秀的方案,也只能在国务秘书的许可下让他们承担可行性研究。并且巴方已经准备在8月14日前后宣布谁是最终的承包商了,现在再来提出与波音合作并不合适。况且波音的方案基本没有提及新鲜的东西,仍然是老一套,模糊的地方依然模糊,进度也远远落后。中国人听了法鲁克的意见以后,继续拜访了国务秘书和副总参谋长。在得到巴基斯坦官方一致的承诺后满意地离开,他们实际上只是打算敦促我们尽快落实工作,并不太在乎波音是否能参加进来。

巴基斯坦方面认为新战机单价应在800万美元以下

20世纪80年代中期的和平典范计划使我们第一次真正接触到美国先进的航电技术,最终也成为一段不堪回首的岁月。8月14日,巴基斯坦宣布招标结果,中航技和格鲁曼分别在列。8月17日,我们奉命前往北京,签署中巴合作双边协议,协议明确了中巴间的合作关系。8月19日,格鲁曼在总裁的带领下也抵达北京,展开第一次正式的三方会谈。这一次会谈的主要目的是协调三方工作关系,既要让格鲁曼明确设计上的领导地位,又要满足中国人在机体改进上的主导地位。不过,会议的激烈程度是我们没有想到的,格鲁曼带来了他们的2个设计草案,但是遭遇到中国方面的激烈批评:第一个方案,格鲁曼提出将F一20的前机身和J一7M结合,两侧进气道在座舱后,贴合米格一21原来进气通道的位置。中国方面以全尺寸J一7CP的金属模型为资料,明确指出F一20和J一7两者完全没有对接的可能性,改进机头的工作中国已经做得差不多了,不需要再为此耗费无谓的精力。美国人当然不同意这样的说法,这让双方激烈辩论了几十个小时。最后勉强同意中国方面对前机身设计方案,但提出还需要进一步修改。

另一个方案有气动上的变化,在机尖增加了“响尾蛇”导弹发射架,翼根向前伸出一块,延伸到改进后的进气口侧,形成一个后掠角为70。的小边条。中国人认为J-7M机翼根梢比很大,加上采用了相对厚度很薄的高速翼型,在那么小的弦长尖端增加挂架,恐怕机翼外段的强度无法支撑。这些意见最后都被双方纪录并确认,同时中国也提供了他们的设计,当然还是基于J一7CP,自然也受到美方的批评。格鲁曼的设计师认为这样的改进幅度太小,根本无法达到巴基斯坦设计要求,特别是气动布局,如果不改变机翼设计,即便是发动机变得更强劲飞行性能将不可能有多大的变化。经过激烈讨论,三方达成协议,需要对气动布局做一定的修改。中国需要派遣设计师和工程师前往纽约长岛的格鲁曼总部,由双方共同展开新布局的设计。三方协议最大的基础,是认可了巴基斯坦将研制经费限制在2.5亿美金以内,中国也接受了美国人提出制造3架样机来完成所有的试验计划。剩下的一些细节问题各自提出解决报告,留待下一次三方会谈时解决。

这次会谈基本确定了超一7计划需要耗时6年,第一架原型机将会在1991年开始试飞,需要3架样机,设计工作将分两个部分进行,由格鲁曼公司负责总体设计,成都飞机公司承担大约85%的机体结构设计,飞机结构、材料和J一7M相比将有超过70%上以上的不同,气动布局需要较大变化,并等待中国风洞试验完成和格鲁曼的总体设计确定方向,计划研制总共将耗费2.5亿美金。1987年2月,巴基斯坦空军为超一7战斗机赋予了一个正式的名字——“佩刀”2。这是巴基斯坦空军确认装备这种飞机的一个正式态度,此后在对外宣传中都统一使用“佩刀”2的称谓。不过,由于超一7的名字和宣传做得较早,中国和美国人还是习惯用超一7来称呼它。

1998年不仅是巴基斯坦政府的选举年,也是一个不平静的年份-在南亚核危机的影响下,几乎所有人的注意力都集中在危机处理上,无暇顾及"佩刀"2的申报计划。直到1999年,局势更加紧张、和印度摩擦越来越多,有大战来临的危险。为了确保新战斗机尽快投入使用,空军总司令米尔和国防部长伊科巴伊批准研制请求,随后上任的总统穆沙拉夫批准了这一计划,并同意将费用开支编列在下一个年度的军费中报由国会批准。6月28日,巴基斯坦和中国终于签署了《中国、巴基斯坦合作研制超7/FC-1飞机合同》,巴基斯坦空军副总参谋长艾哈迈德和中航技总经理杨春彭分别代表甲方和乙方签字。此后,中国方面将飞机的称呼统一改为FC-1,即"出口战斗机项目1号"。巴基斯坦任命沙西德.那提夫少将为巴基斯坦方面项目管理主任,负责管理超7战斗机项目的实施和进度。

实现首飞

合同要求中国方面必须在两年内完成飞机的所有设计工作,并进行原型机制造工作,2003年3月份第一架原型机将开始首飞。巴基斯坦国防部任命阿谢.克特扬准将出任巴基斯坦空军驻成都飞机项目组主任,负责监督飞机的设计和制造工作,以及进行两国间的联络工作。1999年9月,项目助理迈哈德中校陪同中航技总裁刘高倬前往莫斯科,与克里莫夫设计局和切尼舍夫机器厂签订了RD-93的改进协议,并提出90台左右的意向订货。2001年2月,为了减小风险、加快进度,巴基斯坦同意中国的建议,将01号原型机定为航电简化结构构型,主要用于验证飞机的基本飞行性能和电传控制系统的控制规律。

2001年12月,双方在北京签署了11台发动机的供货合同,中国同时提出请求克里莫夫设计局转让发动机设计的全套资料。2002年7月,首批3台发动机交付成都飞机公司,其中1台用于地面测试。10月,超7战斗机完成了01号飞机的全部图纸设计,并举行了交付仪式,由成都飞机设计研究所移交到成都飞机公司。工厂于更早时间就开始了制造工作,一切进展非常顺利。不过,此时也传出了印度准备对俄罗斯施压、以使其取消向巴基斯坦出口军事敏感物资的消息。为了打消俄方的顾虑,中国随后将克里莫夫发动机订购数量提高到100台,每台价格达240~280万美金。此外,中国还承诺为了努力让本国空军也采购这种战斗机,决定在RD-93的基础上研发一种发动机作为JF-17的补充,避免因为政治因素中断发动机供应,彻底解决发动机的后患问题。

不过,随后两年的设计工作开展得十分缓慢。由于南亚大陆核危机引起西方诸国对巴基斯坦严密的军事装备制裁,几乎让航电系统的设计工作全面停顿,大量时间、精力浪费在同设备提供国间毫无意义的谈判、游说中。意大利马可尼公司、英国汤姆森公司和法国萨格姆公司都有成熟而理想的设备,但我们就是无法获得。中国人感到不耐烦了,他们不希望这一次我们像1989年那样夭折。他们向我们提出两个方案:一是先研制一架不考虑航电的飞行平台出来,反正制裁一定是有时间限制的,研制也需要一定时间,等飞机飞起来了说不定制裁就结束了;另一个方案是在目前中国提供的航电设备中选择,或者可以选择一部分俄罗斯设备,这两方面的设备都不会受到制裁的影响。那提夫将军也不想毫无进展,2001年3月答应中国先开始不考虑航电系统的战斗机平台的设计工作。

2002年,经历了印巴核危机的巴基斯坦军队高层迎来了一个巨大的变化:空军司令穆萨夫.阿里.米尔将军在一次视察途中因飞机坠毁而遇难,继任者是少壮派萨达特-巴基斯坦空军英雄、空军参谋长贾玛尔也退休卸任,继任者是坦威尔.穆罕穆德.艾哈迈德将军。这两位空军高官都有很深厚的中国背景,尤其是艾哈迈德将军,曾经在中国学习驾驶飞机,他的教官(这里指的有可能是我军英雄试飞员雷强-编者注)也在为超7战斗机工作。新军官上任以后,超7项目获得加速,资金投入也比以往更迅速。飞机的设计和制造工作非常迅速,由于不考虑在01号原型机上采用全套航电,全部配备了中国生产的电子设备和座舱。不过首飞还是被延迟了,一场"现代瘟疫"(即SARS-编者注)席卷了中国,在长达6个月的时间里外交部都劝解所有外访者最好取消一切活动。成都比CNN新闻报道中的情况好很多,虽然也有紧张的管制,但人们生活还算正常。只不过长途交通运输等方面被严格限制了,这导致大部分工作无法正常进行。等疾病受到控制,已经是2003年6月了。超7的原型机在1月底就已总装完毕,开始进入地面测试。3月,飞机进行了高速滑行试验,这是试飞前的准备工作。高速滑行时发现了一些问题,设计人员和飞行员一起对控制设备做了调整。

2003年8月25日,超7战斗机实现首飞:带着黄色防锈漆的飞机在空中飞行了15分钟,最大高度达到3000米,最大飞行速度达到500公里/时。按照世界流行的首飞方式,飞机没有收起落架;而且由于是出口型号,中国首次邀请新闻媒体参加新型战斗机的首飞,正式宣布FC-1战斗机项目,并将其命名为"枭龙"-一种在当地神话传说中十分凶狠的动物。超7战斗机的首飞在中国国内引起了巨大的反响,同时也引起世界各国的关注。首飞获得成功,一周后飞机又进行了一次试飞。9月30日,巴基斯坦国防部部长伊克巴尔、空军司令萨达特和总参谋长艾哈迈德联袂前往成都,这里为他们举行了一个正式的首飞仪式。飞机采用巴基斯坦惯用的蓝灰色涂装,并漆上了巴基斯坦空军标志,在飞机尾部按照巴基斯坦对飞机的命名,涂上了"JF-17"字样。这是空军刚刚为该机赋予的正式编号,17的编号标志着该机将是F-16以后的战斗机,寓意不言而喻。

这一次与其说是试飞,还不如说是表演:JF-17在空中进行了非常精彩的机动,加力起飞,滑跑距离不长,大约500米左右;飞机离开地面后就拉到约50°爬升角急速上升,而先前垫场表演的J-7MG爬升角只有28°左右。这显示该机的推重比很大、爬升能力很强。在爬升尽头飞机做了一个很迅速的半滚接一个270°转向,然后倒飞,做了一个殷麦曼、一个定点4角绕场;然后是一个小跃升接小半径盘旋,改平后作了一个负筋斗,然后作了加速爬升,小半径盘旋4周兼下降高度,然后通场;一个方筋斗以后连续两次滚转接8字盘旋,然后加速离开,在远端转弯、降落。整个表演过程动作一气呵成,飞机没有任何不良姿态和飞行轨迹,可以明显看出与先前表演的J-7战斗机的差异。飞行动作异常激烈,表演时最大过载接近7G,一点也看不出来是刚刚试飞的飞机;飞机表现出来的性能非常好,看上去轻巧灵活、加速迅猛,很多性能区域都是第一次飞。显然中国人对该机的性能和可靠性非常自信,精彩的表演完全征服了所有人,甚至有巴基斯坦飞行员急于亲自尝试。巴基斯坦空军欣然宣布正式赋予该机编号JF-17,表示这是将取代F-16的新一代战斗机,并命名为"雷电"。

中国人为了保障计划的成功煞费苦心-由于超7战斗机是全新设计,而且为了机动性指标采用电传控制系统和放宽静安定度设计,为了避免首架原型机因电传系统的不可测性出现坠毁,他们采用了很多保守的、降低性能的措施,而这些措施又不能影响飞机本身的性能。超7计划无疑是非常脆弱的,任何重大的事故和挫折都会直接导致计划彻底终结。中国方面的做法事先照会过我们,经过慎重考虑,我们同意了01的保守设计仅用于基本性能测试和控制系统测试,03用于真正的性能包线试飞。试飞证明我们的选择无比正确,特别是精彩的、表演式的正式首飞,让巴基斯坦政府对该机充满了信心。相关新闻的播放还在巴基斯坦民间获得巨大反响,政府支持率获得非常不错的提升。但他们都不知道,其实如此精彩的飞机还是一个绑着锁链的战士,一旦解脱锁链的限制,他将更加出色。

01架JF-17其实是一架静安定飞机,工厂往机上装了足够重的铅块,有数百公斤之多。这些铅块有些是代替没有安装的电子设备,有些则用于调整飞机重心:飞机重心往前调了一部分,这样会让其变得很稳定。此外,在机翼中段还增加了两片翼刀,这样能够进一步提高稳定性并推迟机翼出现的气流分离,还能削弱边条的作用、让飞机在大迎角受到的扰动力矩变小。这些措施实际上都是对飞机灵活性的一种破坏,不过精心选择参数的调整,即使这种经过削弱的飞机也没有表现出任何迟钝的地方。

01首飞的时候,03架已经在开始总装了。这一架将一点一点取消在01上的保守保险措施,展现飞机的设计原貌。2004年4月9日,03号机首飞。03的飞行任务比01多了4倍以上,测试紧张而且频繁。两架原型机交替进行飞行,飞机可靠性再次得到验证。尽管试飞过程也出现了一些问题,但没有任何一件是危及飞机安全的。最重大的一次事故是飞机在空中停电,机上所有电子设备和电传控制系统都失灵了。所幸我们设计的飞机依然保留了机械液压控制系统,一样安全返回了机场,发生故障的同时也展示了该机强大的可靠性。

两架原型机的相继顺利首飞在国际上引起了很大的反响,并为巴基斯坦在政治和外交上取得了意外的收获。JF-17战斗机是巴基斯坦投资研制的,如果能够销售出去我们将获得50%的利益,并在本国生产这种飞机。2004年6月7日,按照进度,巴基斯坦空军和中航技公司签订了JF-17航电系统研制合同。这部分工作仍然由前期表现出色的成都飞机设计所担任。6月15日,中航技公司和巴基斯坦空军以及巴基斯坦航空联合体签订了JF-17战斗机在巴生产的合同和巴基斯坦航空联合体生产线改造合同。这表示JF-17战斗机将如期由巴基斯坦自己生产、组装。能生产如此先进的战斗机,和以往巴基斯坦只能大修战斗机相比,绝对是航空工业的一次巨大飞跃。

继续改进

01和03号原型机只是飞行性能的验证机,它们的主要任务就是找出原设计的一些缺陷并在最后全状态飞机中一一改进。01号机试飞以后,巴基斯坦空军专家组提出最好能让飞机空重降低。以01和03的状态来看,飞机还是较重,正常起飞的推重比只有0.91,和以F-16为代表的三代机还有一定差距;作战推重比只有1.09,亦和F-16有一定差距,仅比"幻影"2000、F/A-18略好。另外,5000磅燃油要求是针对F404发动机的油耗考虑的,RD-93推力较大、油耗也较高,这将导致JF-17的航程比预计的要低;要达到要求的航程,就必须增加燃油。此外,空军希望如果有可能,飞机最大速度最好还是能够达到1.8-2.0马赫的水平;原来确定的1.6马赫速度稍低,对未来超视距空战不利。还有,航电系统设计比早期规划增加了不少装备,重量和体积都有所上升,04号机必须满足这些要求。另外,在01和03号的试飞中发现飞机控制余度有很大余地,原设计的带锯齿边条涡流发生的效果和强度都较低,对飞机性能增益不是很理想。

当然,最关键的问题在于我们现在有了一些新的变化首先,美国人突然愿意交还巴基斯坦十几年前订购的F-16战斗机,并且同意将更先进的52批次F-16C/D型卖给巴基斯坦,并销售一系列配套武器,其中便有我们梦寐以求的AIM-120先进中距空空导弹。面对竞争,我们都感到JF-17需要进一步提升性能,才能在美国人倾销的压力下存活。一旦巴基斯坦空军采购过多的F-16,JF-17的资金必然会被削减,装备数量也将减少,原来研制飞机的目的就根本达不到了。现在我们面临一个矛盾:03号机的布局和状态已经非常成功,空军的飞行员也尝试着飞过它了。尤尔.哈克和拉希德.哈比比上校是空军的飞行尖子,他们在成都试飞中心驻扎了一段时间,并亲自驾驶03号机完成了不少试飞工作。他们认为这已经是一种很灵活、很成熟的飞机,我们也可以直接生产并装备该机,虽然其性能还略有瑕疵,不如F-16那么强大。当然,我们也可以对该机进行持续改进。04号本来只是打算作为担任航电和武器试验的飞机,气动外形变化对其没有多大意义。如果要进行较大的改进,04号机的计划必然拖延和超支,并且至少还需要一架飞机才能完成所有试飞工作。几经挣扎,政府还是批准了对04号机进行性能改进的计划。

承担JF-17设计的总设计师杨伟是一个非常有魄力的人,他带领的中国专家组决定在04号全状态飞机上采用一些早期被排除的、比较激进的设计,其中最大的项目就是对机翼修型和边条的改进。JF-17的机翼部分是原来参加过"佩刀"2项目的设计组设计的,后来在米格设计局的建议下将边条增大并改成前缘锯齿形,较为保守。杨伟总设计师则倾向于在04号机上采用尖拱型大边条。空气动力学实验表明,这种边条的涡升力最理想。大边条可以进一步降低高速阻力并增加机内空间,可以开辟成为燃料存储点。

高速性能方面,原来的进气道设计比较强调亚音速性能,但高速能力较差。现在中国专家组准备在04号机上采用最新研究的、刚刚出现在美国F-35战斗机上的进气道技术-BUMP无附面层隔道超音速进气道。这会让04号机看上去更加先进和时髦,同时还能节约上百公斤的重量、降低飞行阻力。进气道的改进允许机头截面形状更丰满,不再需要格鲁曼设计的内倾,机内空间也得到改善。各种新技术在01、03号机的成功下相继大胆采用,我们预计到新机的出现会引起新一轮轰动;但这样的改进需要延迟全状态飞机的交付时间,而且需要制造更多的飞机才能完成试飞。F-16的回归让JF-17的时间表不那么急迫了,时间的拖延我们可以承受,经费超支则只能通过拖延时间、用更多年度财政拨款来支付。和前两架原型机进展迅速相比,04号全状态飞机会出来得很晚。

2005年3月,经过最后修改的04号机设计完成,图纸分发到生产线,开始生产,这比最初的预计晚了9个月。2004年5月,穆沙拉夫总统亲自为完成改进的巴基斯坦航空联合体生产线主持了JF-17战斗机的生产启动仪式。工厂开始为JF-17战斗机的批量生产和组装做准备。2006年4月28日,04号全状态飞机终于首飞,这标志着JF-17项目开发接近尾声。6月10日,总统穆沙拉夫亲自前往成都试飞基地,视察全状态飞机。因天气原因,飞机没能进行空中表演。总统兴致勃勃地参观了生产线,并进入飞机座舱感受。在航电电子系统实验室,他还亲自在1:1真实航电模拟器上感受了飞机的操纵。这一新闻在中国和巴基斯坦都有播放,其超现代的信息化座舱可以和目前任何一种先进战斗机媲美,这让整个西方世界都感到震惊。

04号机航电产生的轰动效应我们在很早以前就猜想到了。JF-17在历次航展,包括中国国内的珠海航展上都只是展示了早期的01、03号机上所采用的座舱环境设计,在宽视场平显下仅有两个5.25寸多功能显示器,其余空间被少量仪表占用。这种布局类似于巴基斯坦的F-16战斗机,以如今的观点来看还是有些过于简单和落后了。中国设计师们也知道这一点,因此04号机上真正采用的是最新设计出来的全玻璃座舱:3个巨大的彩色有源LCD多功能显示器占据了整个仪表盘,没有一个以前看到过的仪表,整个座舱布局完全依赖于先进的MMC任务管理计算机。目前,仅有少量第三代战斗机的最新现代化改进型号才采用了面积如此之大的显示器,JF-17仪表台的显示面积甚至大于美国最新、最先进的F-35战斗机。有了这种高自动化的座舱设计,飞行员可以自行调整显示设置,将最需要用的放在自己最习惯的位置;大显示器也带来字体和符号显示的变大,更易于飞行员快速浏览。战术信息和设备信息不再是直接显示出来,而是将这些参数和其他参数经过处理以后才投放出来,大大简化了信息的显示方式和飞行员的工作量。由此将使JF-17的作战性能产生不可估量的飞跃。

结语

04号机并不是JF-17战斗机的终结,计划中还有一些细微的调整和变化,还会有一架样机加入到试飞中;也许还会有后继的其他改型出现,飞机将完成最后的武器系统挂载试验。但是这些都不会影响2007年数架战斗机进入巴基斯坦空军服役的时间表了。可以这样说,从现在开始,JF-17计划实际上已经成功。2008年还会有我们国内自己生产的JF-17交付。与此同时,巴基斯坦成立了一个对外公管关小组,向一些和我们关系密切的国家推荐这种战斗机。我们不仅将能生产战斗机,还将出口战斗机。JF-17将会以比F-16便宜得多的价格提供毫不逊色的作战能力,将吸引许多和巴基斯坦类似的不富裕国家。按照乐观的估计,我们的飞机最终产量将会超过600架,它将出现在世界的每一个角落。

从J-7M到最后的JF-17,巴基斯坦付出了重大的代价,历经23年,终于获得成功。这需要感谢一切为这项计划工作和奔波的人们。在当今世界上,还没有哪个第三世界小国能像巴基斯坦这样独立支持研发一种先进战斗机,我们做到了!我们期盼过、幻想过,也失望过、伤心过。当巴基斯坦空军的"雷电"战机成功飞翔在蓝天之上时,这一切都足幸福和甜蜜的。(全文完)