中国战斗机发动机技术来源于英美俄乌

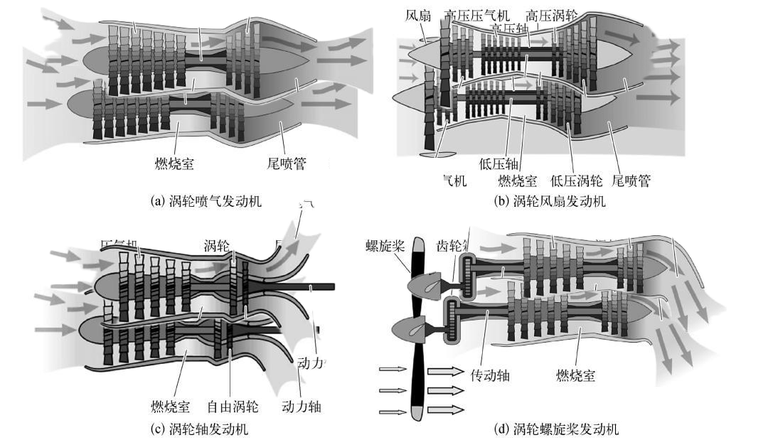

涡喷喷气速度高,低速耗油相对较高,推力完全来自燃烧室喷出的高温燃气,喷气速度高,高空高速性能好。民用领域基本被淘汰,军用机还有不少在用。适合长时间高速飞行的飞行器,比如米格25。涡扇可以理解为在涡喷的基础上加装外涵道风扇(咱们常坐的客机的发动机正面的那个风扇就是了)而成,推力来自燃烧室喷出的高压燃气加外面的风扇,低速经济性好,推力极大,但结构复杂且由于喷气速度低,高空高速性能略逊于涡喷。目前主流动力,民航(波音空客几乎全部)、军机(现代战斗机几乎全部)都在用。涡浆相当于涡扇发动机的外涵道无限扩大,变成一个螺旋桨(也可能是一对,比如A400和An-70)。低速经济性更加明显,推力大,相比涡扇结构更简单一些,但是由于主要推力来自外涵道的风扇,燃气的动力所占比例不大,故只再亚音速飞机上使用。主要用户是一些支线客机(支线的螺旋桨小飞机)和一些军用低速机(比如图-95、P-3C)。

涡喷、涡桨的推力有一部分来自外面的风扇旋转吹气,有一部分来自燃烧室喷出的高压燃气。也就是说,进入发动机的空气部分被风扇扇出去,部分被燃烧室喷出去。扇出去的空气的质量:喷出去的空气的质量=涵道比。涵道比高,那么低速下燃油经济性就更好,同时高速性能变差。涡喷机相当于涵道比为零,因为它没有扇出去的空气质量。大部分现代战斗机采用的涡扇发动机是低涵道比发动机,喷出的气体所占比重较大,涵道比不到1,一般是0.5-0.9吧。大部分现代军用运输机、几乎全部民航机采用的涡扇都是大涵道比发动机,扇出的气体所占比重较大,一般涵道比能有6-9,现在据说已经有涵道比超过10的涡扇发动机啦。涡桨发动机相当于涡扇机的外涵道无限扩大,因为螺旋桨扇出去的气体几乎是全部的动力来源。

中国仿制、生产航空发动机的历史可以追溯到上世纪50年代,虽然中国空军在建国之初就装备了当时世界最先进的米格15和米格17等喷气式战斗机,而且很快就进入国产化阶段,但国产航空喷气发动机实质还是仿制苏联发动机,而且长期落后于世界水平,尤其是在1960-1970年代,中国和世界航空发动机的差距不但没有缩小,反而差距越来越大。等到美国、苏联等国装备第三代涡扇发动机的时候,中国还在涡喷发动机和第二代涡扇发动机上艰难跋涉。

截止1980年代中期,中国大量生产的堪用的军用航空发动机实际上只有三个型号:涡喷-6、涡喷-7和涡喷-8。其中涡喷-6是为了大量的歼-6战机,仿制苏制Pд-9Б喷气发动机;涡喷-7是为了装备少量歼-7、歼-8战机,仿制苏联Р11-Ф-300发动机;涡喷-8是装备轰-6轰炸机,仿制苏联PⅡ-3M发动机。这三种发动机,是当时中国空军的心脏,如果没有这三种发动机,中国空军就相当于不存在了。

涡喷-5

情况概述

涡喷-5是-种离心式加力涡轮喷气发动机,1954年中国从苏联引进ВК-1Ф专利制造权。苏联ВК-1Ф发动机是苏联首款量产的喷气式发动机,由弗拉基米尔·克里莫夫仿照英国罗尔斯·罗伊斯股份有限公司尼恩引擎制造。罗尔斯·罗伊斯夏威夷雁引擎是英国首相克莱门特·艾德礼为改善英苏关系而赠与苏联的,但前提是不得用于军用。苏联随后将其仿制改进为VK-1并用于米格-15、米格-17及伊尔-28的制造。

涡喷-5是“一五”计划中最重要的一项航空项目。研制单位是由原沈阳航空发动修理厂改扩的沈阳航空发动机厂。涡喷5是一种离心式、单转子、带加力式航空发动机,单台最大推力25.5kN,加力推力为32.5kN,重量为980kg,主要用于国产歼-5战斗机。涡喷-5发动机大量使用了高强度材料和耐高温合金,加上喷管的加工工艺要求精度高,叶片型面复杂,加力燃烧室薄壁焊接等多项先进制造技术。涡喷-5研制成功后,957年研制成功BK-1A发动机,其68%的零部件与涡喷-5发动机通用,被命名为涡喷-5甲发动机,主要用于引进的前苏联伊尔-28轰炸机的动力装置。两年后,又试制成功PⅡ-45发动机,作为米格-15战斗机的动力装置。

1963年,随着国产轰-5轰炸机的研制成功,对涡喷-5发动机的需求量迅速增加,沈阳航空发动机厂的生产能力已不能满足部队装备的需要,中央决定西安航空发动机厂也同时生产涡喷-5甲发动机。随后几年,西安航空发动机厂又陆续研制成涡喷-5丁、涡喷-5乙和涡喷-5丙三种改型,分别用于歼教-5教练机、米格-15比斯及米格-17战斗机上。

截至1985年各型涡喷5共生产7,043台,一次翻修寿命为200小时。1985年单台价格约为10.2万元人民币。截至1985年涡喷-5系列发动机停产,沈阳航空发动机厂和西安航空发动机厂共生产9658台,主要用于米格-15系列和国产歼-5系列战斗机。

涡喷5甲、乙、丁(WP5A、B、D)涡喷5的非加力改型,它们与加力的涡喷5的区别是,除不带加力燃烧室外,在延伸管、飞机附件传功机匣和操纵系统等方而也有些不同。1954年4月,我国引进苏联米格-17战斗机生产技术,仿制成功后定型为歼-5。ВК-1Ф作为飞机发动机,一并开始仿制。沈阳黎明发动机公司按苏联提供的资料和技术设备,于1956年6月通过试车鉴定投入批生产。涡喷-5技术特点为单转子、带加力,离心式压气机,是世界第一代喷气发动机,技术渊源起于英国,时间距离只有十年。涡喷-5发动机净重989公斤,最大推力状态26千牛(2650公斤),加力状态推力37千牛(3800公斤)。

涡喷-5系列主要有以下改型:

涡喷-5甲 沈阳黎明发动机公司于1957年仿制的ВК-1А发动机,命名为涡喷-5甲。1963年开始转到西安航空发动机公司生产,1965年6月首批涡喷-5甲通过考核验收试车,8月投入批生产,用于轰-5、轰教-5及轰侦-5飞机。涡喷-5乙 西安航空发动机公司于1966年试制成功,用于米格-15比斯飞机。涡喷-5丙 西安航空发动机公司于1976年试制成功,用于米格-17飞机。涡喷-5丁 西安航空发动机公司于1965年试制成功,用于歼教-5飞机。

技术特点

进气道 通过前、后导气圈由周向进气。导气圈由3个导气盆和48个导气片组成。

压气机 双面进气环心式,由前后导气围、前后框架、压气机机匣和离心叶轮等组成。前后导气圈用来初步扭转空气以减少进入导风轮气流的相对速度和损失。前后框架由错合金铸成,各有两个安装座,彼此用18根支柱联接.压气机机匣是主要承力件,是由机匣盖和机匣两部分组成,井构成叶轮的工作室。机匣及机匣盖均系铝合金铸件。机匣盖与前框架一起用螺帽固定在机匣的螺桩上。而后框架直按固定在机匣上。在机匣外缘有9个等距分布在圆周上的出气口,内有叶片式扩压器。压气机叶轮由工作叶轮和前后导风轮组成。双面工作时叶轮每面各有29片径向叶片。导风轮也各有29片与工作叶轮叶片相重合的径向叶片。

燃烧室 直流式单管燃烧室。9个单管燃烧室与发动机轴线成19°夹角,并按圆周均布地装在压气机机匣和燃气收集器之间。每个单管燃烧室主要由颈、外套、火焰筒、传焰管和工作喷嘴等组成。颈是铝合金铸件,其前安装边用螺检固定在燃烧室进气管安装边上,后安装边用螺栓周定在外套安装边上。外套是由圆柱和四锥两段无缝钢管钎焊而成。前段与颈相连,后段钎焊有球面的封严圈,插入燃气收集器内。火焰筒由很多零件组成,彼此间用滚焊联接。并分为前、中、后三段。前段含有帷形进气口和火焰简预,中段含有圆柱段和中介段,后段含打后锥段和安装环。燃烧室之甸用联焰管相互连通。在第3和第8燃烧室上各装1个起动喷嘴。

涡轮 单级轴向反力式。由燃气收集器、导向器、涡轮外环和涡轮转子等组成。燃气收集器由收集器座,9个转钱安装圈.9个燃气导管、收集器、收集器盖和集气外环等构成。导向器由内外环和54片导向叶片组成。导向叶片分为二组,每组为27片。一组为铁基合金制成,另一组为高温合金制的加强型面。涡轮外环用耐热钢制成,两端均有安装边。前端固定导向器外环,后端联接加力燃烧室。涡轮转子由花键轴和帶叶片的锅轮盘联接构成。钢制涡轮盘的轮缘上:有枞树形榫槽,装有CH33耐热合金制成的52片工作叶片。

加力燃烧室 由扩压段、环形段、收敛段和调节喷口等组成,扩压段是锥形,它和内锥体形成一环形扩压器,其中装有CH30耐热钢板制的V形槽式火焰稳定器。在其底座上装有24个离心式工作喷嘴,并用4个支臂固定在扩压段上。环形段用于联接扩压段和收敛段。它是用于实现辅助燃烧的。井同调节喷口相联接。调节喷口由8片调节片和带有3个滚轮的调整环构成。调节喷口只有张开和关闭两个位置。

控制采统

采用液压机械式燃油控制系统。发动机工作状态主要是通过离心式调速器等进行控制。加力燃烧室工作时,通过液压传动机构实现对喷口的调节。它由3个承力的液压作动筒、电动开关和导管等组成。为保证3个作动筒工作协调,在液压系统中装有3个定压嘴进行调整。

燃油系统

两个单独的燃油系统。即直接给发动机供油的主燃油系统和往加力燃烧室供油的加力燃烧系统。前者包括柱式主燃油泵ZD-9,自动分布器FB-4、油滤、总管和9个离心式工作喷嘴,还有电动起动油泵XB-17和2个起动喷嘴。后者包括柱塞式加力油泵ZD-14、分布器FB-5、加力总管和26加力工作喷嘴。

滑油系统

压力循称式润滑系统。由油箱、滑油泵、油滤和减压活门等组成。允许滑油消耗量不超过0.7升/小时,滑油压力为3公斤/平方厘米,温度为60°C。

起动系统

用复渺器板直流电动机带动发动机起动。

技术数据

加力推力 3,380公斤(11,560转/分)

加力耗油率小于 2公斤/小时

最大推力 2,700公斤(11,560转/分)

最大耗油率 1.07公斤/小时

额定推力 2,400公斤(11,200转/分)

额定耗油率 1.06公斤/小尉

巡航推力 2,160公斤(10,870转/分)

巡航耗油率1.05公斤/小时

推重比 3.82

直径 1,273.5毫米

空气流量 48.2公斤/秒

长度 2,779毫米

总增压比 4.36

总重 884.5公斤

用途

涡喷5 中国单发歼击机歼-5;歼-5A.

涡喷5乙 中国单发歼击机歼-5比斯。

涡喷5甲 中国双发轰炸机轰-5。

涡喷5丁 中国单发歼击教练机TF-5。

涡喷-6

1958年,黎明发动机制造公司(410厂)根据前苏联提供的爱尔德-9Б(Pд-9Б)技术资料开始试制涡喷-6发动机。Pд-9Б发动机是苏联图曼斯基设计局基于AM-5发动机研制的单转子加力涡喷发动机,于1953~1954年投入批量生产。Pд-9Б是苏联最早研制的轴流式加力涡喷发动机,采用了牺牲耗油率追求高推重比的设计思想,应用了无进口导流叶片、超音速压气机等设计。

展品类型:

Pд-9Б加力式涡轮喷气发动机

生产地:

图曼斯基设计局(前苏联)

装备机型:

米格-19、雅克-25

技术参数:

额定推力(daN):2108

加力推力(daN):3187

额定耗油率[kg/(daN*h)]:0.969

加力耗油率[kg/(daN*h)]:1.632

推重比:4.59

干质量(kg):708

总增压比:7.14

涡轮前温度(℃):870

空气流量(kg/s):43.3

1959年3月,国家鉴定委员会鉴定验收、批准投产,但到1961年10月才通过了全寿命(即100h)试车考核,此后方开始实际批生产。经过多年改进,1965年底批准第一次返修寿命延长到200h,然而由于对原设计的薄弱环节没有细致分析,仅3年时间,涡喷-6发动机的涡轮盘和火焰筒在使用中就出现重大事故,迫使把使用寿命又缩回到100h。1970年沈阳航空发动机厂又组织力量为涡喷-6发动机延寿,于1972年将涡喷-6发动机的首翻期提高到200h。同时成都发动机公司也开始试制该机并于1964年至1982年间进行了大量改进。1977年,涡喷-6型发动机实现了在歼-6和强-5飞机上通用的目标。

构造特点:单转子加力式涡轮喷气发动机。进气口环形。进气锥通过4个整流支板与前机匣相连。压气机9级轴流式。涡喷-6甲加装可调进口导流叶片。在第5和第6级之间有放气口。第1级转子叶片为跨音速设计。环管式燃烧室。有10个全气膜冷却火焰筒,筒壁用7段气膜冷却。涡轮为2级轴流式,第1级导向器叶片为气冷,其余叶片均不冷却。加力燃烧室由扩压器、“V”型火焰稳定器、预燃室、燃油总管和直流喷油杆组成。尾喷管为简单收敛式。

涡喷-6性能:最大推力25.5KN、加力推力31.8KN、重量708KG、翻修时间100小时(1973年提高至200小时)。 涡喷-6甲性能:最大推力29.4KN、加力推力36.8、推重比5.17、重量725KG、翻修时间200小时。 420厂生产的涡喷-6乙最大推力增加到3100千克,加力推力4050千克。

涡喷-6系列主要有涡喷-6甲和涡喷-6乙这两个改型。涡喷-6甲系黎明发动机制造公司为满足强-5飞机的需要改型研制的,从1964年到1983年,经过四个批次的改进,性能有较大提高。而涡喷-乙系成都发动机制造公司为满足歼-12的需要改型研制的,推力成功提高了800kg,但后因歼-12下马而停止研制。1984年,沈阳航空发动机厂首次将中国独创的沙丘驻涡火焰稳定器(北航高歌发明)成功应用于涡喷-6的改进型,彻底解决了Pд-9Б所固有的振荡燃烧现象,提高了涡喷-6的改进型的性能。通过持续的改进改型,涡喷-6系列发动机终于接近了二代机的水平,总产量高达29316台,成为产量最大的国产航空发动机。主要用于歼-6系列和强-5系列国产战机,目前仍有相当数量在役。

根据航空发动机和燃气轮机专业媒体——《两机动力控制》发表的研究文章,中国空军在建国前30年面临的战机飞行安全问题,最严重的就是缺乏质量合格发动机的问题。1980年代初,航空工业部质量司曾统计,1952年至1983年,空军战机因产品设计和制造等质量问题共发生等级事故,其中发动机质量占48.3%。等级事故中一等事故占三分之一,其中发动机质量问题约占一等事故的38%。另据空军统计,建国三十多年来发生的一、二等事故中,属于航空发动机设计、制造引发质量问题造成的约占50%,这一数字可以与航空工业部质量司统计的数字相互印证。而外军的飞行事故中,由于航空发动机造成的事故仅占4.5%,这等于说中国航发事故率是世界平均水平的10倍多。

例如涡喷-6发动机的质量问题就贯穿六十和七十年代,造成大量飞行事故,直到八十年代初才彻底解决。涡喷6是在苏制Pд-9Б喷气发动机基础上仿制并发展而形成的一个系列型号,1959年7月定型,是中国第一款超音速航空发动机,装配于歼-6歼击机和强-5强击机。涡喷-6系列发动机是我国迄今为止生产数量最大的航空发动机,总产量高达29316台,目前仍有相当数量在役。1958年黎明发动机厂(410厂)根据前苏联提供的爱尔德-9Б(Pд-9Б)技术资料开始试制,1961年开始实际批生产。从1964年到1983年经过四个批次的改进,性能有较大提高。首次翻修期在60年代为100小时,经多年改进,于1972年提高到200小时。1977年涡喷-6实现在歼-6和强-5飞机上通用的目标。六七十年代曾发生过擅自修改发动机技术构造,缩小轴头,导致发动机大批故障,出现机毁人亡事故。

空军在80年代初曾经统计,有多达数万多台次的涡喷-6发动机,在寿命期内就返厂排除故障,其中最严重的是涡轮轴断裂问题。空军当时计算涡喷-6的空中停车率高达0.94次/千小时,而美国规定发动机空中停车率为0.2次/千小时,这说明我国战机的空中停车率是美国的4.7倍,这主要由于涡喷-6燃油系统出现故障较多,其次是涡轮和压气机故障。

1980年代以前,中国空军大约装备着2000架以上歼6歼击机,以及300架以上的强5强击机,以这两种战机总数量2500架,年均飞行80小时计算,空军歼6和强5的总飞行小时大约20万小时,按照空中停车率高达0.94次/千小时计算,空军每年发生空中停车的事故次数要超过180次以上,多次造成机毁人亡的一等事故。涡喷6发动机曾多次造成空军歼-6战机的全面停飞。到1974年9月,空军停飞的歼6战机一度超过60%,甚至已经严重危及首都的空防,不得不紧急从西南抽调战机进驻杨村机场。

七十年代初是涡喷6质量事故的重灾区。由于涡喷6发动机的需要量较大,在沈阳和成都两个航空发动机厂同时生产。410厂(沈阳)生产的涡喷-6发动机,1969年共发生重大质量事故41起,废品损失600多万元。1970年从部队返厂检修的发动机达800台次,而该厂当年产量也就1000台涡喷6。1970年2月发生涡轮轴超差事故,237台发动机返厂,302根涡轮轴报废。4月又发生喷嘴油滤开焊事故,153台发动机返修,导致国内外大批歼6飞机因缺发动机而停飞。1971年因发动机质量而导致飞行事故6起,返厂换件的发动机占三年总产量的44%,并迫使涡喷-6发动机减寿一半,降到100小时使用。

420厂(成都)生产的涡喷6发动机质量问题同样突出,在1971年和1972年多次发生涡轮轴折断的一等飞行事故,造成4050台发动机返厂换轴。尤其1971年4月巴基斯坦连续2架歼6发生涡轮轴折断,导致两起一等事故,其中一名牺牲的飞行员还是巴空军的高级军官,造成恶劣影响。1971年两台发动机在外场地面试车时发生爆破事故,造成1969年以后生产的5200台发动机返厂换件。当时涡喷6质量差还反映在一次试车合格率低,曾经出现过有一台发动机反复返修排故,试车24次才合格的奇葩情况。1971年出厂的发动机,最大推力值能达到规定上限的只占16%。

再加上此时生产的歼-6飞机也存在质量低劣问题,严重危及飞行员的生命安全和国防战备,这一严峻形势引起了国家领导的极度忧虑。涡喷6发动机经过多次改进,质量不断提高,寿命得以延长,到1983年的第四批改进型,才进入质量成熟期,开始获得国内外用户的好评。

涡喷-7

涡喷-7甲是在涡喷-7上的增推型号,涡喷-7就是随着米格-21一起引进的R11-300涡喷发动机,1965年全面展开试制,1966年12月国家验收,1967年小批生产,1967年6月8日生产定型。最大推力3,900公斤,加力推力 5,750公斤,推重比5。

结构

R-11F-300是其典型改型,由3级低压压气机、3级高压压气机、环管式燃烧室、1级高压涡轮、1级低压涡轮与带可调尾喷管的加力燃烧室组成,压气机与涡轮共8级,是世界上级数最少的双转子发动机。

R-11F-300低压压气机无进口导向叶片,这种设计不常见,目前只是在大涵道比涡轮风扇发动机中采用。由于无进口导向叶片,于是R-11F-300的低压压气机转子前支点被后移到第1级和第2级之间,通过第1级导向叶片将轴承载荷传到机匣。

技术参数

R-11F-300增压比为8.9,涡轮前燃气温度为1228K,中间推力为38.7kN,耗油率为0.95kg/(dN・h),最大加力推力为60.6kN,耗油率为2.42kg/(dN・h),长度为4.6m,直径为0.906m,重量为 1124kg,推重比为5.5。

改型

R-11系列发动机共生产20900余台,主要改型参数以及配套机型如下:

R-11F-300,1957年,在短期内为米格-21飞机研制的加力型R11F-300,寿命达到400小时,是R-11-300的第一个批生产改型。起飞推力为56.35kN,压比为8.9,直径1070mm,发动机空气流量为64.5kg/s。

R-11F2-300/F2S-300, 在1960年到1962年分别为米格-21PF和苏-15研制的型号。尾喷管采用可调式超声速设计;压气机前五级工作叶片进口处空气相对速度都可达到超声速。R-11F2-300用于米格-21PF及其改型和E系列飞机;而R-11F2S-300用于苏-15/15UT,T-58L等。

R-11AF-300,为雅克-28所设计,用于雅克-28及其改型。推力达59.78kN,1958年研制,1962年批生产。

R-11AF2-300 ,1960年研制,用于雅克-28B/I/P

R-11V-300,为高空侦察机设计的非加力改型,用于雅克-25,推力40.18kN。

R-11K-300, 用于拉-17M(Ла-17)无人机。

北京航空材料研究所专家荣科就建议提高涡喷-7的涡轮前温度,这个改动小,但要提高涡轮前温度,用原来的高温材料耐受不住,临时研发更好的耐高温材料来不及,就想通过把涡轮叶片做成空心的,让冷空气在叶片上的气孔中喷出,在叶片表面形成气膜保护层,由于空气是热量的不良导体,靠这个气膜保护层来隔绝高温,来降低涡轮表面温度,以提高叶片的耐温性。通过科研人员的奇思妙想,花了一年多时间搞出来了,这个就是涡喷7甲发动机。

涡喷-7甲发动机达到了涡轮前温度比涡喷7提高了100℃的要求,于1966年11月在410厂生产出一台份铸造空心叶片,12月装机试车成功。这使中国的涡轮叶片一步上了两个台阶,一个是锻造合金改为真空铸造合金,二是由实心叶片变为空心叶片。在不改变涡喷7发动机结构的情况下,发动机耗油率降低14%,最大推力提高11%,达到4300公斤,加力推力达到6吨,推重比提高到5.22。

由于涡轮前温度提高100°С,在长期试车中出现火焰筒安装边裂纹,当时无法排除这种故障,直接降寿一半出厂使用。本来涡喷7发动机的翻修寿命已经够短的了,只用了100小时就要翻修,结果这个涡喷7甲发动机又给缩成了50小时就得翻修,按一次飞行2小时算,每飞25次就得翻修发动机。大家知道歼-7的发动机还特别难拆,要拆掉整个后机身才能把发动机给拆下来,不像西方飞机这方面人性化做得比较好。这问题拖了18年之后,在直到1982年才解决,涡喷-7乙就是为了解决涡喷7甲的各种稳定性问题搞得。

涡喷-7发动机1965年全面展开试制,1966年12月国家验收,1967年小批生产,1967年6月8日生产定型。1968年转至黎阳公司试制,1970年开始批量生产。在使用初期出现了不少影响可靠性、耐久性与维修性的结构问题,通过改变结构、更换材料和改进工艺基本排除故障。

涡喷-7发动机性能较涡喷-6有了很大的提高,其最大推力为38.2kN,加力推力达55.9kN,分别比涡喷6提高了50%和77%,并且为轴流式双转子结构,带有6级低压气机和二级涡轮组成高压和低压两个转子。火焰筒采用气膜冷却式,加力燃烧室也作了改进,消除了涡喷-6发动机高空加力点火不稳定的缺点。尾喷口的调节由自动装置控制,材料上使用了较多的新材料,像压气机和涡轮叶片分别采用了不锈钢和高温合金,无论在性能还是在结构上,涡喷-7都较涡喷-6复杂,对制造工艺的要求也更加严格。

以涡喷-7发动机为基础,经多年应用和发展,形成了涡喷-7系列发动机,配装歼-7、歼-8系列飞机。 为满足歼-8飞机的要求,1965年沈阳航空发动机研究所开始研制涡喷-7甲,1966年3月首次地面台架试车,性能达到设计指标。1968年6月通过50h长期试车,获准飞行。1969年7月,涡喷-7甲装于歼-8飞机通过首飞考核。1970年转黎明发动机继续研制。从1969年至1979年,总计完成零部件试验12000h,地面和高空占整机试验2500h,飞行试验1000多架次,发动机运转2200h。涡喷-7甲(01批)由沈阳航空发动机研究所于1979年设计定型后投入小批生产,首翻期为50h。涡喷-7甲(03批)由黎明发动机于1981年12月设计定型,首翻期100h。涡喷-7甲(05批)是在(03批)基础上继续延寿改进,1989年设计定型,首翻期200h。

为满足歼-7改型的需要,1965年由沈阳航空发动机研究所和黎明发动机联合在涡喷-7甲的基础上改型发展涡喷-7乙。该型别01批的性能与涡喷7甲相同。1969年转至黎阳公司和贵州航空工业集团第二设计所继续研制,并加之改进,成为涡喷-7乙(02批)。1979年8月正式定型,首翻期100h,总寿命300h。此后,又陆续研制出延寿改型涡喷-7乙B和涡喷-7乙Ⅲ,分别于1981年和1992年通过技术鉴定,首翻期为200h和300h,总寿命为600h和900h。

牌 号 涡喷7系列

用 途 军用涡喷发动机

类 型 涡轮喷气发动机

国 家 中国

厂 商 贵州黎阳航空发动机公司/沈阳黎明发动机制造公司

生产现状 生产

装机对象 涡喷7 歼-7

涡喷7甲 歼-8 白天型

涡喷7乙 歼-7Ⅱ

涡喷7乙B和涡喷7乙Ⅲ 歼-7ⅡH、歼-7L和歼-7出口型

涡喷7系列主要有以下改型:

涡喷7 原型,已停产。

涡喷7甲 用于歼-8飞机的改型,采用气冷涡轮,使涡轮进口温度提高100℃。此外,还采用分区分压供油和直流式喷油杆的加力燃烧室设计技术。

涡喷7乙 在涡喷7甲基础上的改进型,用于歼-7飞机。在研制中,排除了原压气机的薄弱环节,改进了主燃烧室安装边的材料,解决了主燃烧室寿命短和加力燃烧室壁温高等问题。现已停产。

涡喷7乙B 在涡喷7乙基础上的延寿改型,有供出口的涡喷7B(M)和7B(BM)批次。

涡喷7乙Ⅲ 在涡喷7乙B基础上的进一步延寿改型,有供出口的涡喷7乙ⅢK和7BⅣ批次。

结构和系统

进 气 口 环形。进气锥随发动机转子一起旋转,无进口导流叶片。

低压压气机 3级轴流式。第1级转子叶片为宽弦实心叶片,无阻尼凸台,共24片。除第1级盘用40CrNiMoA 外,其余盘和叶片均用1Cr11Ni12W2MoV材料。压比3.34,最大转速11212r/min,瞬时可达11874r/min。

高压压气机 3级轴流式。转子叶片和盘均用1Cr11Ni12W2MoV钢制成。出口处有2个放气活门。压比2.65,转速11954r/min。

燃烧室 环管式。10个火焰筒,采用5段气膜冷却,材料为GH44,涂W-2高温陶瓷。安装边材料为GH15。燃烧室外套材料为1Cr18Ni9Ti。有2个低压电容点火器。

高压涡轮 单级轴流式。导向器叶片和转子叶片为空心气冷。导向器叶片材料为K403。转子叶片带冠,材料为K417,精铸成9小孔。

低压涡轮 单级轴流式。不冷却实心叶片。导向器叶片材料为K403。转子叶片材料为GH49,叶片之间有32根防振箍套。

加力燃烧室 由圆筒形中心截锥体加力扩压器、中间预燃室点火器、两排V型火焰稳定器、15个径向稳定器和筒体组成。分内外两区和主副两级压力供油。有45对直流式喷油杆,335个喷油孔。筒体材料为GH44,防振屏和隔热屏材料为GH128。

尾喷管 简单收敛式。喷口面积由24片调节片和24片封严片无级调节。调节片和封严片材料为GH128。

控制系统 机械液压式。主燃油控制是保持低压转子转速为常数,加力燃油控制是保持涡轮落压比为常数。

燃油系统 主燃油和加力燃油均用高压柱塞泵供油。压力7800~8800kPa。使用RP-1和RP-2航空煤油。

滑油系统 封闭回路式。由1个供油泵和4个回油泵。进口滑油温度不超过100℃,回油温度不超过175℃。滑油耗量不大于1.2L/h。

起动系统 使用QF-12A起动发电机。

点火系统 主燃烧室用DH-6低能点火装置和电蚀电嘴,加力燃烧室用GGD-7高能点火装置和半导体电嘴,两者均为间接点火。

防冰系统 在发动机进气锥外表面涂憎水涂层,并从高压压气机出口引热空气进入整流罩内,对进气锥表面加温防冰。

支承系统 低压转子由前支点、前中介和后中介轴承组成“1-2-0”支承系统,高压转子由中支点和后支点轴承组成“0-2-0”支承系统。

技术数据

最大加力推力(daN)

涡喷7 5639

7甲 5884

7乙、7乙B、7乙Ⅲ 5982

中间推力(daN)

涡喷7 3825

7甲 4315

7乙、7乙B、7乙Ⅲ 4315

加力耗油率[kg/(daN·h)]

涡喷7 2.34

7甲 2.04

7乙、7乙B、7乙Ⅲ 2.04

中间耗油率[kg/(daN·h)]

涡喷7 0.989

7甲 0.997

7乙、7乙B、7乙Ⅲ 1.030

推重比

涡喷7 5.38

7甲 5.18

7乙 5.50

7乙B 5.57

7乙Ⅲ 5.46

空气流量(kg/s)

涡喷7 63.7

7甲 64.5

7乙、7乙B、7乙Ⅲ 64.5

总增压比 8.85

涡轮进口温度(℃)

涡喷7 915

7甲 1015

7乙、7乙B、7乙Ⅲ 1015

最大直径(mm) 906

长度(mm)

涡喷7 4600

7甲 5160

7乙、7乙B、7乙Ⅲ 4600

质量(kg)

涡喷7 1151

7甲 1158

7乙 1191

7乙B 1191

7乙Ⅲ 1198

用途

涡喷7甲 中国双发歼8歼击机 歼8

涡喷7乙 中国单发歼7Ⅱ歼击机

涡喷-13

1970年代末80年代初,中国从埃及获得了米格-21MF和配套发动机P-13,并打算加以仿制。但由于材料与工艺上的原因,最后结合涡喷7系列的特点参照研制成功了涡喷13系列发动机。当时涡喷13主要是为了配装参照米格-21MF仿制的歼7Ⅲ战机,其次才考虑到歼8的大改需要,作为其后续改进型号的动力装置。

涡喷13的设计研制工作1978年开始,1987年结束,历经10年。研制过程中共制造19台发动机,总运转2500小时以上。1984年12月至1985年1月通过了150小时设计定型国家鉴定试车,1987年8月在跨国飞行试验研究院完成了设计定型试飞,1988年2月国家批准设计定型。首翻期150小时。

WP13的性能结构特点是在WP7的基础上改进设计了压气机,增大了空气流量,扩大了发动机的稳定工作裕度。钛合金在压气机部件的应用,减轻了发动机重量。各部件、系统的结构改进,使发动机的使用可靠性、耐久性和操纵灵活性大为改善。该发动机由于其推力性能尚不能满足J-7Ⅲ飞机改型的增重要求,后为WP13FI所取代。

WP13AⅡ是在WP13设计研制的同时,黎阳机械公司和011第二设计所为满足J-8飞机的改型设计要求与WP13并行研制的。其性能结构改进的特点是以WP13为基础改装设计了在WP7乙成熟使用的主燃烧室和高温涡轮部件,并对其他部件、系统、成件等做了适应性改进。为减轻重量进一步扩大了钛合金的应用范围。在研制过程共制造了21台发动机,整机总运转1500h以上。1986年12月通过了150h设计定型国家鉴定试车。1987年8月在中国飞行试验研究院完成了设计定型鉴定试飞,1988年3月批准设计定型。首翻期150h。该发动机于1994年9月完成了生产定型及首翻期由150h增长至300h的延寿鉴定工作。

WP13F该发动机最初是为满足J-7Ⅱ飞机提高发动机推力的要求,于1984年开始研制的。1985年以后通过飞机对三个不同改进型号发动机的选型对比试飞而中标,1988年正式被选定为J-7E飞机的动力装置。WP13F的性能结构改进特点是在WP13AⅡ主要部件改进的基础上,对热端部件涡轮、加力燃烧室的结构、材料做了多方面的改进,如2级涡轮叶片采用带冠结构,加力稳定器改为沙丘驻涡形式等。1992年4月通过了300h设计定型国家鉴定试车,并于同年5月在成都飞机工业公司完成了设计定型鉴定试飞,9月批准设计定型。首翻期300h,总寿命900h。

WP13FI是为满足J-7Ⅲ飞机的改型要求而设计研制的。是WP13的性能改进型,最大状态推力比WP13增加588daN,全加力推力增加392daN,其性能结构的改进特点是重新设计了第1级压气机,转子叶片由24片改为19片,增大空气流量2kg/s,并在压气机上采用了附面层控制技术。主燃烧室与涡轮部件选用WP13F的成熟结构。加力燃烧室选用沙丘驻涡式稳定器。在研制过程中重新调整了加力燃油浓度场分布、改进设计了全长隔热屏,并对热端部件的材料与热工艺技术做了多项改进。WP13FI的外廓尺寸在安装关系不变的条件下总长前伸16mm。1994年1月完成了设计定型鉴定试飞,1994年9月通过了300h设计定型国家鉴定试车,于同年10月通过了设计定型技术鉴定。首翻期300h,总寿命900h。

WP13AⅡ WP13原型机基础上的改进型。1980年开始设计,1984年配装歼8Ⅱ飞机实现首飞,1988年设计定型, 1994年生产定型。WP13AⅡ发动机的主要改进是附件传动系统设计,加力筒体增长550mm,压气机由钢机匣改为铸钛机匣,采用空心气冷式涡轮叶片等,发动机推力提高到6470daN,1990年增设了防喘系统,1991年防喘系统通过技术鉴定。设计定型时首次翻修时间为150h,生产定型前进行了延寿改进(共进行了60项的结构改进),使发动机首次翻修时间延长到300h。

WP13F(曾用名WP7F) 在WP13原型机基础上改进设计的。1985年试制并进行验证试飞。1988年确定WP7F发动机配装歼7E飞机,并将WP7F更名为WP13F,1990年WP13F发动机配装歼7E飞机实现首飞;1992年设计定型,1999年生产定型。WP13F发动机采用了九小孔气冷式带冠第1级涡轮叶片、带锯齿形叶冠的第2级涡轮叶片、带气冷式结构的第1级导向器、沙丘驻涡式加力稳定器、加力输油圈总管直射式喷嘴、加力筒体全长隔热屏结构,附件传动系统改进设计等。发动机首次翻修时间为300h。

WP13FⅠ 在WP13F发动机基础上改进设计。1990年开始研制,1992年首飞,1995年完成设计定型。主要改进是压气机第1级工作叶片由24片改为19片,加大弦长,增大了空气流量。在主燃烧室外套左、右两侧设置了能保证供给飞机襟翼吹风系统抽气的安装座。

WP13B 在WP13AⅡ发动机基础上改进设计,采用了高负荷高流通能力的压气机、单元体沙丘驻涡式加力稳定器、三大异型孔第1级涡轮叶片等。1985年进行预先研究并设计,1994年开始验证机试制,1996年9月在歼8ⅡM飞机上实现首飞,1996年11月配装歼81ⅡM飞机参加了首届珠海航展飞行表演获得成功。1998年通过技术鉴定,2000年在歼8H飞机上首飞,2002年11月通过设计定型审查,2004年设计定型。

WP13BⅡ 在WP13B发动机基础上,为满足飞机用电的要求,对附件机匣进行了改进设计。

WP13F(B) 在WP13F发动机基础上,为满足飞机液压系统换装流量较大的液压泵而相应改进附件机匣设计,主要技术数据与WP13F相同。2000年开始研制,2002年完成技术鉴定。

WP13F(C) 在WP13F发动机基础上,根据飞机附件功率需要进行适应性改进附件机匣设计,主要技术数据与WP13F相同。2002年开始研制,2004年首飞, 2009年完成设计定型。

WP-13发动机与涡喷-7相比,涡喷-13发动机在性能上有了很大的提高。结构上主要是对发动机的压气机进行了大幅度改进,发动机的喘振裕度明显提高,低压转子加了轴间轴承,振动小,压气机转子盘和叶片大量使用了钛合金,既减轻了重量又提高了叶片的工作强度。此外,还增加了较为先进的发动机控制装置,提高了发动机的控制性能,使其可靠性、稳定性都有了较大的提高。发动机的推力也提高到了43.1kN,加力推力则达到了64.7kN,分别比涡喷7提高了50%和15%,发动机的翻修间隔也达到了350h。涡喷-13发动机的研制工作从1978年开始全面展开,1980年,首批3台发动机开始进行调试试车,到1984年先后完成了可靠性试车、高空台模拟试车、露天台性能试车及长期试车考核,测试结果表明各方面性能均达到了设计要求,1985年开始装机试飞,满足了歼-8 Ⅱ飞机的研制进度。

1980年代末,随着歼-8Ⅱ飞机的定型生产,经过改进的涡喷-13A发动机也开始了研制,改进的主要方向放到提高性能及可靠性上,并采取了多项措施。如为减轻发动机的重量,将2到7级压气机的钢机匣改为铸钛机匣,使发动机的重量减轻了12.9kg;将Ⅰ级涡轮叶片改为空心气冷叶片,对燃烧室和加力燃烧室也作了改进。改进后发动机的前涡轮温度提高了50℃,发动机的加力推力提高到了64.7kN。多项试验表明,涡喷-13A发动机的匹配性好,工作稳定,可靠性有了明显的改善。1991年,涡喷-13A开始进入批量生产,成为量产歼-8Ⅱ的改型机歼-8B的标配动力。

在取得已有成绩的基础上,贵州黎阳发动机公司(原贵州航空发动机厂)在“小步快跑、量力而行”原则指导下,又开始对涡喷-13发动机在结构和性能上进行发展和完善。1984年,改进型涡喷-13F发动机开始研制,它是在涡喷-13AⅡ发动机的基础上将4级涡轮均改为带冠叶型,加力燃烧室改用沙丘驻涡火焰稳定器,从而使发动机在飞机作大机动动作时仍可以稳定工作,发动机的安全工作裕度有了很大提高。1993年,作为歼-7E飞机的配套动力开始投入批量生产。为满足歼-7C型飞机的改型需要,在F型的基础上又研制出了涡喷-13F Ⅰ型发动机,重新设计了第一级压气机,并在压气机的机匣上采用了附面层控制技术,进一步优化了沙丘驻涡火焰稳定器,1994年设计定型。

1993年,歼-8Ⅱ飞机的最新改型歼-8ⅡM飞机开始研制,其特点是突出中低空机动性能及载弹量,因此需要加大飞机的动力。1993年3月,在涡喷-13AⅡ的基础上,新型涡喷-13B发动机的研制工作开始。该发动机的各方面性能都是涡喷-13系列中性能最好的,主要是在压气机、机匣、涡轮叶片及加力燃烧室上作了重大的改进,发动机的加力推力提高到了68.6kN,耗油率则下降了2.5%,达到了当初的设计目标。2017年6月5日,装备了涡喷13的FTC-2000“山鹰”首架外贸飞机总装下线,中国航空工业外贸机家族又添一员。

结构

进 气 口 8级轴流式。超跨音速设计、低压3级、高压5级。转子为盘鼓轴式结构。压气机除第1、2级转子叶片和盘、压气机轴、第8级静子叶片为1Cr11NiW2Mo锻件外,其余各级转子叶片、盘及静子叶片均为TC11钛合金制造。WP13FI第1级转子叶片由24片改为19片,其第3级静子内环采用钛合金整体精铸及热等静压式艺。

燃烧室 环管形。10个火焰筒,采用5段气膜冷却,涂W-2高温陶瓷。低压电容放电点火,具有两个点火器。火焰筒材料为GH3044,安装边为GH1015铁镍基合金。PW13的安装边为GH3030。

高压涡轮 轴流式。高、低压各1级。第1级导向器叶片和转子叶片为对流气冷结构(WP13的第1级转子叶片为GH220实心锻造叶片)。WP13F、WP13FI第2级转子叶片改为带冠叶片。第1、2级导向器叶片材料为K403。第1级转子叶片材料为K417。第2级转子叶片材料随型别改变:WP13、WP13AⅡ为GH4049;WP13F为K417;WP13FI为DZ4定向结晶耐热合金。K417采用了无余量精铸新工艺。

加力燃烧室 WP13、WP13AⅡ采用环形加径向混合型稳定器;WP13F、WP13FI为沙丘驻涡式稳定器。WP13AⅡ、WP13F、WP13FI加力筒体采用全长隔热屏并于第三段等离子喷涂氧化锆涂层。WP13AⅡ筒体加长550mm。稳定器和隔热屏材料为GH3128(WP13为GH3044),筒体为GH99(WP13为GH3044)。

尾喷管 简单收敛式。喷口可调。

控制系统 电气-机械液压式。控制各工作状态和状态转换过渡过程的工作程序、燃油和喷口面积。WP13AⅡ在发射武器时具有联锁点火及脉冲切油的防喘功能。

全加力状态推力(daN)(下限值)

WP13 6277

WP13AⅡ 6345

WP13F 6326

WP13FI 6669

中间状态推力(daN)(下限值)

WP13 3923

WP13AⅡ 4119

WP13F 4315

WP13FI 4511

全加力状态耗油率[kg/(daN·h)](上限值)

WP13 2.29

WP13AⅡ 2.24

WP13F 2.09

WP13FI 2.09

中间状态耗油率[kg/(daN·h)](上限值)

WP13 0.979

WP13AⅡ 1.009

WP13F 1.009

WP13FI 1.009

推重比(全加力推力下限值/净质量上限值)

WP13 5.54

WP13AⅡ 5.28

WP13F 5.77

WP13FI 5.98

空气流量(kg/s)

WP13/WP13AⅡ/WP13F 66.0~67.0

WP13FI 68.0~69.0

总增压比

WP13/WP13AⅡ/WP13F 8.8

WP13FI 9.2

涡轮进口温度(℃)

WP13 970

WP13AⅡ/WP13F/WP13FI 1015

最大直径(mm) 907

长度(mm)

WP13/WP13F 4600

WP13AⅡ 5150

WP13FI 4616

质量(kg)(交付状态上限值)

WP13 1235

WP13AⅡ 1306

WP13F 1198

WP13FI 1220

涡喷-14

涡喷-14的研制是在涡扇6下马后,用原班人马找个新项目立项,1983年提出方案,1984年立项,1986年制出验证机的。涡喷-14的技术来源庞杂,用涡喷-13的三级低压压气机作为低压和斯贝-202的前七级高压压气机缩比作为高压,高低压涡轮、燃烧室等参照涡扇6、涡喷15等设计,被大家称为攒出来的发动机。涡喷-14自从弄死了歼-8III项目之后,这个糊不上墙的玩意都凉了好多年了。

因为涡喷-14的高低压不匹配就折腾了很长时间,后来逐渐改进,重新设计了第四级高压压气机,才总算匹配。这个毛病跟涡扇-6相似,涡扇6也是高低压不匹配,相当长时间连基本试验都难。各种部件攒出来的机型不可靠。那么如果当时就是以R-29-300为原准机,通过缩比,搞一款基于R29的中推,感觉性能也不会比涡喷-14差。

涡喷-14的参数其实并不很高,总增压比也才14,R-29的总增压比达到了12.88,如果采用R29的五级低压缩比,六级高压缩比然后再重新设计一级新的高压,形成七级高压,总增压比达到14就行,高低压转速和涡轮前温度参照R-29,空气流量68-70公斤/秒 ,最大不加力推力4800公斤,长度不超过3米,直径不超过0.9米,最大干重量不超过1000公斤。这个原始设计的指标参数其实并不很高,比较适合80年代中国的航发研发水平。

涡喷-14在1978年获得R13和R29后,涡扇-6正式下马,以涡扇-6研发团队为主,组建涡喷14团队,采用上述的研发路径和参数指标作为90年代军用中推通用发动机,同时继续涡喷-13的研发,涡喷-13作为替代涡喷-7的应急项目,满足80年代军用中推通用发动机要求。1980年代还可以利用与欧美西方的发动机改进合作项目,如与施耐克马合作改进燃烧室,美国通用电气和普惠公司等合作,提升涡喷14的技术水平,利用西方已经成熟的发动机技术进行国内攻关改进提升。

1970年代末,中国只有R-29和斯贝-202,这两款成熟的大推,在这两款成熟发动机基础上进行缩比研发新中推涡喷是最靠谱的方案,企图拿来主义,用各种成熟发动机和不成熟发动机(涡扇-6)的部件来集成发动机是非常不靠谱的。而中国恰恰就是用了最不靠谱的方式。那时候那些人都是画图匠水平,只知道抄袭,不知道计算,你要他怎么改?没有原理计算是改不了的。他们的水平就相当于4S店的水平,4S店拼凑一辆车,出了各种毛病也改不了。

吹的过头了,明明是一个连1955年美国技术水平的J-52都比不了的浑身都是毛病的攒机货,却吹成世界涡喷的顶流。2004年定型的涡喷-14比1958年投入使用J-52几乎各个指标都相差很多。80年代初哪怕找台JT8D来拆开研究一下,参照仿制J-52也比胡乱攒涡喷-14强啊。那些人连原理计算都不会,都是乱搞得。搞研发你就会了解,80%人都是跟随以前的计算公式,剩下不懂的就大概大概,所以就会出现这些大问题。从工程角度来说,要走一条顺畅的路既是引进一款,然后改,改,魔改,神改,吃透了再新设计。

最大的问题就是在于不肯脚踏实地。真要干科研就老老实实的承认自己技不如人、水平低、底子薄。老老实实的仿制R-29压根就没这么多事,研究所可以搞技术样机练手提高技术,还不怎么花钱。这样两条腿走路,既有可靠的产品又锻炼了队伍积攒了技术,真是一举多得。可惜国力有限,手里的米就只有这么多,大家都是要恰饭的嘛,再加上体制不合理,厂所分离,仿制基本上由制造厂关,不搞国产发动机立项,研究所就只能喝西北风,所以再浮夸也只能昧着良心了。

涡扇-9

斯贝是中国唯一从欧美引进制造专利的军用航发,斯贝也是各种军用民用型号众多的一系发动机。斯贝是一系非常好的发动机,军民飞机用、舰船用都行,舰用燃机直到现在还装欧洲日本的先进战舰使用,估计能用到2050年或更后都没问题。斯贝算是康维的缩小版,1960年代初,出了军用版用在掠夺者攻击机上,几乎同时,欧洲当时的干线和支线客机就纷纷采用民用斯贝了。

1960年代中期出了加力军用版斯贝,技惊天下,美国当时都准备用军用斯贝替代J79装备F-4,不过后来只有英国空军海军订购了装斯贝的F-4M、K型。军用加力斯贝就是为了F-4换发设计的,只是美国后来不换发了,所以只有英国的F-4M、K和中国的歼轰-7采用这款发动机。加力型斯贝202/203型,1964年1月开始设计,1965年4月首次运转,1966年1月28日就装在YF-4K飞行试验。飞行马赫数可以达到2.5马赫,具有加强的低压压气机轴、盘,大的加力燃烧室和可调喷口,以及普莱塞公司的燃气涡轮起动机。其实还有空气附面层系统,这个系统也是加装的。

斯贝发动机它的技术水平是高于美国JT3D(波音707上的发动机,中国仿制代号涡扇8用于运10),开发的时间也晚于JT3D发动机,斯贝民用发动机是59年开发,60年代中期投入使用的,而就60年代中期来说JT3D也是属于比较老旧的技术。但是由于JT3D的涵道比达到了1.4,斯贝512仅为0.70,导致其推力远比JT3D小(5170公斤:8165公斤)。如果斯贝采用与JT3D相近的涵道比的话,其推力应该可以达到甚至超过JT3D的8吨级。

JT3D涡扇发动机是涡喷发动机JT3C的涡扇改型(去掉3级低压端换成2级风扇),起源于J57涡喷发动机(民用编号JT3C),J57是属于美国第一代双转子涡喷发动机,40年代末开发,50年代初服役,用于早期的美国战机,比如其加力版F100战斗机和F101战斗机,其不加力版用于早期的B52。JT3D发动机开发于58年,60年投入使用,用于首先用于波音707。

最早的斯贝发动机是英国给民航飞机开发的民用发动机,1959年开发,1964年服役,主要型号是斯贝512,用于大名鼎鼎的三叉戟,三台装在其尾部,开始最大推力只有4.3吨,后来逐步达到了5.1吨。斯贝军用发动机就是在民用斯贝512发动机修改的基础上加上了加力段,缩小了直径,不缩小不行,否则塞不进原来J79发动机的位置,这样涵道比也缩了,然后为了保证一定推力,加大了涡轮前温度和转速,最大推力5560公斤,最大加力推力9300公斤,推重比5.05,中低空推力比原来的涡喷发动机J79大,耗油率也降了近20%,但是高空推力比J79降了,阻力又稍微增加了点,所以英国斯贝版的F-4的最大速度不如J79版的。编号叫斯贝202,1964年开始研制,1965年开始试车,1966年试飞,1968年服役。海军型发动机为斯贝201,战机为F4K,空军型为斯贝203,战机为F4M,两者差别很小,后来统一叫斯贝202。

英国是和中国建交较早的西方国家之一,并保持了贸易往来,还是航空发动机强国。中国于1972年和英国接触,商讨引进民用型的斯贝发动机MK511。在当时冷战的国际背景下,苏联对西方各国造成军事威胁,使得西方考虑拉拢中国大陆以牵制苏联。

1966年后者更早,中国人就在英法航展上见过斯贝,并索要说明书,并用皮尺当场测量外形尺寸,1969年或稍后,中国从巴国转让的三叉戟上获得民用斯贝,1970年起410厂受命仿制民用斯贝,1973年英国告知中国可以谈引进军用斯贝,1975年军用斯贝引进合同签订。

英国于1974年的实质谈判中主动提出提供军用型号RB.168 MK202,中国立即派出考察团考察斯贝发动机。在赴英考察调研报告中,对斯贝MK-202发动机的评价为: 1974年1月13日,发动机考察组向外交部、外贸部、三机部写出考察报告对斯贝MK202发动机的评价为:优点为巡航耗油率低,比歼6、歼7约低20%,航程可高20%,加力比大;发动机各部件性能较高,例如表示发动机工作稳定度、泼辣程度的指标喘振裕度约为26%,歼6为19%,歼7为9%;中、低空使用速度范围比歼6、歼7更宽;发动机比较可靠,寿命较长。缺点为高空性能不好,在12 000米以上发动机推力下降快;结构比较复杂,制造工时多;由于各部件性能已经比较高,进一步改进提高比较费力费钱。

最终,中英双方于1975年12月13日与中方签署许可生产协议,中国以7679万英镑(1976年币值)的代价向英国购入MK-202发动机技术。根据最初引进斯贝MK202发动机的考虑,该发动机用作强击轰炸机比较合适(后来的确就是用在歼轰-7上)。用作歼击机尚待进一步论证。引进这种发动机专利,可以争取在三、四年内仿制出来,比我国自己测绘民用斯贝再加改型,可以缩短时间4~5年。

国产化工作的主要技术难点 斯贝发动机制造工艺在某些方面比我国先进,如精密铸造、精铸和精锻用的模具精度比我们先进,相差10倍。一套模具生产周期为6个星期,而我国当时则为3~4个月。其他工艺,如采用电子束焊、化学铣切、数控机床等。1976年3月,西安航空发动机厂开始以来件组装的形式生产斯贝MK202发动机,并在罗尔斯·罗伊斯工程师指导下加工组装4台原型机。1979年7月25日首部发动机组装完成实施测试,测试全程由英国方面验收,并在1980年5月30日完成检验。

虽然组装技术通过英方的技术考核,然而当时的中国工业生产技术习惯了苏联标准规格,要转换生产西方技术规格的发动机出现大量的生产障碍。同时发动机的授权费用高昂,让发动机国产化工作遭遇阻力,直到1988年中国才完成了铸造发动机压气机叶片段等工艺开发。1980年代末后更让技术支援全面中断。不过,英国在商业利益考量上并没有对中国采取全面封锁,在1990年代F-4K与F-4M战斗机退役后,英国以废五金的名义将尚未达到操作寿限的MK202发动机出售给我国。中国除了用这批发动机生产歼轰-7,也积极的试制相关零件试图早日达成国产化。

1999年,MK202发动机全国产化计划正式启动,国产化的WS-9(涡扇-9)在2000年首次点火成功,并命名为“秦岭”。装备WS-9(发动机的歼轰-7则在2002年首飞,目前服役的各型歼轰-7均已更换为WS-9,此发动机的相关技术与生产经验也为西安发动机厂打下后续开发涡轮风扇发动机的扎实基础。

七十年代引进斯贝时说是要装歼七的。当时说斯贝比涡喷七各方面性能都强。意向是改歼七机身适应斯贝。当时歼轰七的想法都还没有呢。歼七战斗机是塞不下斯贝发动机的。这很难,歼7这种机头进气的用一个空气流量大了30%的涡扇几乎是不可能的。设想过利用斯贝的核心机改涡喷。斯贝的核心机流量56公斤和70公斤级别的WP-7/13差不大,发动机流量改大倒是可以的。那就要大改,重新设计机身。或者以强五的机身为基础。巡航速度,爬升率、盘旋性能好像都提高。毕竟推力大了。原装美国F-4也是装的涡喷,英国的F4按英国要求改装了斯贝,很多性能大幅度提高。

顾诵芬有选择地评价斯贝的推重比。当时涡喷系列都没有完整的尾喷口,都需要飞机上设计喷流衍射整型罩和尾尖。歼六的双发不锈钢整流罩重达80公斤,尾尖没有具体数据,但是在孙聪的歼8故障和机构篇章中提到尾尖设计变更为降落拦阻伞隔热片节省17公斤,歼6和与之相近的强五至少有10公斤。另外涡喷6的启动机滑油泵甚至加力筒的简单收敛喷口都没算在都没算在发动机重量里,涡喷六全部计算的推重比不超过4.5,涡喷7也勉强5。这二个中低空推力速度曲线差斯贝远了去了。涡喷6低于海拔6000米的低空中最大军推不超过6分钟,最大加力更是全空余不超过10分钟。和几乎没有限制的斯贝军推和20分钟以上的最大推力差远了去了的。说斯贝/涡扇九不如那二个涡喷的,简直无语。顾诵芬说20000米以上斯贝不如涡喷7,只能说鸡蛋里挑骨头。歼82就算能飞到2万米,持续平飞时间多久?能开炮吗?

陆孝彭传记用一生创造飞翔里面提到过,83年被当时的国防部长大骂三大洋马之一后,三机部感觉压力山大,向陆提出用单发斯贝改装强五的建议。当时陆被歼12伤透了心,一门心思专注于强6,也有可能是想在新歼选型上争一口气,死活不肯改进强五,提出的理由是“强五的气动外形和斯贝不匹配,改装会影响强五的稳定性和操作性”。不过后来洪都的领导回过味来了,南昌不用,西飞上歼轰7直接立项了,而彼时强六还未立项。结果再去北京争取,什么都没了。而且南昌就此再也没被部里赋予型号研制的任务!后来南昌厂的某些人也一直为此对陆颇有微词。强五换斯贝,优势区是海拔5000米左右的中空,正好是斯贝的优势区。以斯贝的耗油量和寿命稳定性,不比那个6分钟真男人的涡喷六好?

顾诵芬就是个借口,不想这个空降项目影响自己的那些发动机项目。故意拿涡扇和涡喷比较高空高速性能。斯贝怎么说也是60年代国际先进技术,油耗低,寿命长,可靠性好,在七十年代比它强的只有F100。斯贝如果美国人的技术和经验来挖,就算达不到推重比7.5 但7出头还是没问题的。推力超过12吨也是没问题的,更高,咱没法瞎猜。正常搞,挖潜推力超11.5吨,推重比6。把WP14的资金量投过来就够。

斯贝早期是被砍了,燃气轮机项目是厂家在原型机阶段就进行大幅度修改,还没学会爬就考虑怎么跑,结果导致数据难看。如果没那么功利,项目正常推进,不至于出现空窗。斯贝就算不行也比涡扇6好啊,而且斯贝推力可以改进到11吨,f16早期动力f100推力还不到11吨。1980年代最好的选择就是和英国罗罗好好谈判,斯贝发动机国产化,然后增推减重,推力增加20%,重量降低到1.5吨以下,这个从技术上说不存在任何问题。使斯贝能够达到早期的F16发动机F100水平,军用推力65kn,加力推力107kn,这都已经很不错了。

斯贝换更大直径的风扇可以增加进气流量,加大推力,斯贝的发展性其实很好,只是中国没能力吃透并发展斯贝。若将斯贝低压涡轮拆去一级,进气口和低压压气机直径缩小,低压转速增从9000转/分增至11000转/分,格斗时航发加速响应就加快,但油耗会加大,推力将降至5吨左右,此时航发就适用于格斗战斗机了。把斯贝202的进气口直径改为800毫米,涵道改为0.5,低压转速升为1万转/分,应该可作为格斗机使用。

大多数斯贝的进口直径都是825毫米,也就是斯贝用的是小直径风扇。直径最大的是斯贝202,1117.6毫米,不过这个直径应该是加力燃烧室或尾喷管的直径,进口直径应该还是825毫米。到了大改型的TF-41,进口直径就953毫米了,TF-41采用了新的风扇。不加力斯贝的重量,一般在1024-1243公斤之间。加力斯贝202的重量1857公斤,这就是最大的问题了,什么样的加力燃烧室会这么重。

进口直径跟斯贝差不多的R13的非加力版R95,重855公斤,R13重1132公斤,相差277公斤。F-404的加力型和不加力型的重量对比,1035公斤:825.5公斤,加力型增重25.38%,995.6公斤:784.7公斤,加力型增重26.88%;F-110GE-100跟F-118GE-100重量对比,1778公斤:1452公斤,即加力型增重22.45%。跟斯贝几乎同时代的,JT8D的加力型,沃尔沃RM8A,1431公斤:2100公斤,加力型增重46.75%。

加力斯贝上肯定多了不少附件,否则加力燃烧室、喷管不会这么重(600-800公斤)。这个是内外两层加力燃烧室设计,并强化了高低压轴等。可能60年代对于涡扇增加加力燃烧室的设计还没经验,强度上留了太多冗余。图曼斯基的技术水平肯定不如普惠、GE和罗罗,那么即便按图曼斯基的水平,加力型斯贝的重量,最多比不加力型增重32.39%的话(按最重的不加力型标准),加力斯贝重量应该在1645公斤的样子,推比5.77左右。

非加力涡喷涡扇改加力,要损失2%-6%的干推力,斯贝是民用发动机改型,但是斯贝202的最大干推力却比民用型大,刨除改加力损失的干推力,也就是说斯贝202并不是简单的民用斯贝加装加力燃烧室那么简单的组合。就跟J52的,PW1212型改PW1216型纸面方案一样,后者干推力也大了近10%,其实是做了很大调整,连同加力后损失的部分干推力,增推是不少的。

斯贝的加力系统重量构成:

罗罗的加力燃烧室体系(非适配某一具体机型的加力燃烧室)开发超过15年,试验时间超过1.9万小时,所以很是有些东西。比如:

1、加力比大:最大起飞推力(不开加力,持续15分钟)12550磅,开加力20985磅,加力比67%。

2、加力比可调:开发了新型稳定器,海平面状态下,加力比可以在12%~65%之间调节。

3、重量代价不低:加力燃烧室筒体778磅,占全重3635磅的21.4%,而加力燃烧控制器168磅占全加力系统(778+168=946磅)的17.8%。据称斯贝的发控是液压机电式的,那么哪怕改成模拟电路式的,也能节省相当重量。

上面那个3635磅明显是MK202的重量,平民赛道版MK201干重约3290磅,轻了345磅/156.6kg/9.5%,这其中MK201的加力燃烧室重约640磅,独自贡献138磅/62.7kg/加力燃烧室的40%/整机3.7%的减重效果。当然这里未必有什么坏心思,可能只是客户不接受报价——好比高压压气机机匣从MK201的镍合金改为MK202的钢制——以至于最终MK201都默默无闻了。

斯贝发动机的改进路线主要有两种:一种是增加空气流量来提升推力,这样不仅能提高发动机的效率,还能节省燃油,但需要对发动机进行较大改动。另一种是增加加力段,这两种方法并不矛盾,可以结合使用。如果将斯贝改型加力推力提升到12吨~13吨,那么其潜力是非常巨大的。艾利逊公司曾提出过设计一种推力为10.5吨的加力型TF41 912-B52,用于A-7的改型计划,但该计划后来被取消。此外,还有一款艾利逊912-23B方案,加力推力为11.3吨,该方案曾用于竞标F-14、F-15的换发计划,但后来被正牌的三代涡扇发动机淘汰。

假设TF41的重量与斯贝M202相同,B52方案的推重比为5.7,而23B方案的推重比为6.1。参考其空气流量117~119kg/s,推力潜力可以达到12吨,此时推重比为6.5。如果叠加了斯贝205的鸡血模式,可以达到13.3吨,推重比为7.18。此外,还可以通过将TF41的发动机附件中燃油控制系统由机电控制改为数字电子控制来减轻重量,而不改动发动机本身。这些改进型都有现成的图纸方案甚至是实例。中国当时没有技术能力改进大推力发动机,因此利用这些现有方案可以保证改进的成功。

艾里逊公司的这些改型都有罗罗的型号编号,大概率罗罗是保存有图纸的,那中国花钱买就行。这里只讲中国从英国搞到有关于TF41的图纸,而不提从美国搞到TF41。从英国手里搞到TF41图纸可以靠私下买,英国的确不想花额外的精力帮中国搞大推力发动机,但是有不花精力额外赚外快的途径,还是可以搞的。但是从美国手里是买不到的,只能偷。关于从美国引进喷气发动机技术的想法,我觉得不现实,因为美国对喷气发动机技术看得很紧。美方可以把部件给中方组装,最多做到这一步,至于如何制造零部件是别想了。

简单来说,斯贝改进的路线图就是:先完全仿制成功斯贝发动机,然后搞来TF41的图纸仿制。然后给TF41配上加力段,最后加上斯贝205的鸡血模式,这样就得到一款常规加力推力11.5吨,短暂鸡血模式13.5吨,鸡血推比超过7的准三代大推力发动机。想来这个用于三代机也是够的,毕竟法国人用推比只有6.5的M53发动机也能搞出三代机幻影-2000。

1980年代初,如果斯贝发动机可以国产化,基本一种斯贝可以代替所有的涡喷-6,涡喷-7,涡喷-8。一台斯贝可以取代歼-6和强-5上的两台涡喷-6,推力增加30%,同样的载油量可以有相同的航程,因为斯贝比涡喷-6耗油量低30%。一台斯贝可以代替一台涡喷-7,可以让歼-7推力增加30%,两台斯贝可以代替歼-8的两台涡喷-7。四台斯贝可以代替轰-6上的两台涡喷-8,不加力推力基本相同,但耗油量降低30%,相当于航程增加30%。可以大幅度提高当时歼-6,歼-7,歼-8,轰-6的性能。斯贝大幅度提高战斗机的中低空性能,而这正是第三代战斗机最需要的近战格斗能力。高空高速性能会降低一些,但也降不多,因为斯贝的涵道比不大。

涡扇-10

涡扇-10的核心机是美国CFM56航空发动机。CFM-56这个编号听起来有些陌生,但与其使用同一核心机的军用发动机却不在少数,其中最知名的,当属美国海空军批量装备的F-110系列发动机。F-110早期主要用于F-16战斗机,在1984年美国空军明确“发动机双承包商”的原则之后,也有一定数量的F-110供应给F-15的生产(主要是后期的F110-GE-129型)。而美国海军的F-14战斗机,在1987年之后生产的升级型号F-14B/D,更是全部换装F110-GE-400发动机,并因此解决了此前动力不稳定造成的事故频发问题。此外,F-110在去除加力燃烧室之后,衍生的又一改进型号被称为F118-GE-400,是美国B-2隐身轰炸机的动力来源。可以说,在美国海空军四种主力型号上应用多年的F-110发动机,不仅证明了自身性能的先进可靠,也充分展示了CFM-56核心机的优异性能。

1971年底,法国国营航空发动机研究制造公司决定与通用电气公司合作,发展一种能满足20世纪80年代旅客机低油耗、低噪声、低排放要求的发动机。1971年底二家公司决定,在采用F101核心机的基础上联合研制推力为100kN级的高涵道比涡轮风扇发动机。1974年9月两公司组成了CFMI国际公司,研制上述发动机并将发动机命名为CFM56。

CFM56系列发动机的第一个型号CFM56-2采用了军用涡轮风扇发动机F101的核心机作为核心机,配上一个叶尖直径为1.727米的风扇及三级增压压气机、4级低压涡轮组成了一台高涵道比涡轮风扇发动机,推力为139~151千牛,1979年投入使用,取代DC-8四发旅客机原用的JT8D涡轮风扇发动机,换发后的飞机改名为DC-8超70。CFM56-2还用于波音707旅客机改型的军用飞机如KC-135加油机,E-3、KE-3、E-6预警机等。

随后,将风扇叶尖直径减小为1.524米,并将风扇叶片由原带叶冠的设计改成带中间突肩的设计,由此使叶片数由46片减少为38片,发展成推力为82.4~104千牛的CFM56-3型发动机。用于换装波音737-200双发旅客机的JT8D发动机,换发后的飞机命名为波音737-300型,1984年投入使用。

在CFM56-3的基础上,将风扇叶尖直径增加到与-2型相同的直径但叶片结构维持-3型的设计;同时将高压压气机、高、低压涡轮的全部叶片用三维气动设计方法重新进行了设计,使部件效率提高;第一次将全功能数字式发动机控制系统(FADEC)用于CFM56发动机上,发展了用于A319/A320双发客机的CFM56-5A,其耗油率比CFM56-3低11.2%,1987年投入使用。

在CFM56-5A的基础上,将风扇叶尖直径增大到1.828米,重新设计了风扇叶片,对一些零组件作了些改进,采用了第2代FADEC,发展成推力为139~151千牛、耗油率比-3型的低16.2%的CFM56-5C发动机,此发动机用于4发客机A340,于1991年投入使用。

在CFM56-5C的基础上,将风扇叶尖直径减小到与-5A相同的直径,对风扇叶片的叶片型面的气动设计作了改进,发展成推力为98~139千牛、耗油率与-5A相当的CFM56-5B型发动机,用于双发旅客机A319、A320、A321上,于1993年投入使用。

随后,采用CFM56-5B的核心机及低压涡轮、CFM56-3的总体布局,并采用宽弦无凸肩的风扇叶片,将风扇叶尖直径改成1.549米,发展成推力为82.4~117千牛的CFM56-7型发动机,用于波音737-500、-600、-700双发旅客机,于1997年投入使用。

在近20年时间内,CFM56发动机在采用了一种性能好的核心机后,通过改变风扇直径,改进部件性能等措施后,发展了推力覆盖82.4~151千牛、用于波音737、A320系列及A340等旅客机及KC-135加油机,E-3、KE-3、E-6预警机等一系列飞机用的发动机系列的成功事例,充分说明了发展性能优良的核心机的重要性。

1979年11月22日,黎明厂的总工程师和计划处、质管处的同志组成的考察团就从沈阳出发,启程赴美国考察,同时洽购CFM-56涡扇发动机。CFM-56得到美国和欧洲航管发放的适航许可证的时间,是1979年11月8日。也就是说,在当时那样信息流通不发达的情况下,中国的航空工业从业人员只花了不到半个月的时间,就在获得CFM-56拿到适航证的消息后,做出决定购买该型发动机并且付诸行动。无论在当时还是现在,这样的决策和行动速度都是相当快了。这也表明,中国这边几乎是“盯”着CFM-56的研制进度,所以才在几乎是第一时间就提出了购买意向。中国最终通过加拿大的中间商,向通用电器公司购买了两台CFM-56发动机,并于1981年秋天运到加拿大,随后又从加拿大运回中国。

1985年底,美国波音公司向中国交付一批波音737-300客机,同时该客机使用的CMF-56涡扇发动机也获得了美国的授权生产。CMF-56涡扇发动机虽是一款民用航空发动机,但其核心机技术则来自美国F-101军用大推力涡扇发动机,整体技术性能相当先进。中国技术人员还是通过种种努力对CMF-56发动机进行了拆解测绘,获得了该发动机的基本参数并逆向仿制了发动机的核心机技术。至此,中国才具备了研制大推力涡扇发动机的技术基础。

涡扇10分为四个大型号、基本型、A型、B型、C型。涡扇10初始型号基本型,官方公布的推重比为7,加力推力122KN,各种性能资料在122KN~125KN。可能其中存在两个小型号,122KN和125KN,涡扇10基本型可靠性很低,并且会出现喘振,据称翻修间隔仅有几十小时,未装备。

涡扇10A,其改进自基本型,官方公布的加力推力为132KN,推重比7.5,各种性能资料参数维持在132KN~136KN。可能存在两个或三个小型号。其使用了全权数字控制系统,涡扇10A相比基本型推力有了增加,很大程度上解决了基本型存在的一些问题,曾小批量装备歼11B试用,早期装备于歼11B的涡扇10A故障率还很高,喘振,空中异响,空中停车,空中启动故障,还多次发生叶片断裂等事故,导致大量歼11B被迫停飞,大量停摆放在机场上的现象。但经多年的技术攻关和改进,涡扇10A的可靠性逐渐得到了改善,涡扇10A基本达到了最初的设计要求。

涡扇10B换装了涡扇15核心机,加力推力提高到了15吨左右,接近涡扇15原计划的16吨加力推力,迫使涡扇15继续提高加力推力到不小于18吨,而且每个批次的涡扇15都有所提高,在涡扇10B堪用的当前,涡扇15有充足时间可以进一步完善。涡扇10B,第三个型号,改进自涡扇10A,实现了增加推力并大幅提高寿命和可靠性,加力推力维持在140KN~145KN区间,据官方公布的推力是144KN,但并未公布推重比。推重比各种性能资料参数为,达到8、8以上、8.1、8.5。

根据发动机的推力分析WS10B小型号。

WS10B-1型140KN。

WS10B-2型142KN。

WS10B-3型144KN。

WS10B-3矢量型144KN,曾装于歼10B并出现于珠海航展上。

WS-10C,据各种公开的资料显示,推力为145KN,或147KN,推重比8.5。

涡扇10/10 A是一种采用三级风扇,九级整流,一级高压,一级低压共十二级,单级高效高功高低压涡轮,即所谓的3+9+1+1结构的大推力高推重比低涵道比先进发动机。黎明在研制该发动机机时成功地采用了跨音速风扇:气冷高温叶片,电子束焊整体风扇转子,钛合金精铸中介机匣;,挤压油膜轴承,刷式密封,高能点火电嘴,气芯式加力燃油泵,带可变弯度的整流叶片,收敛扩散随口,高压机匣处理以及整机单元体设计等先进技术。

涡扇10 A的制造工艺与 F 100、 AL -31 F相似。外通机匣利用中推部分先进技术采用高性能的聚酰亚树脂复合材料,刷式密封,机匣所用材料与美制 F 414相似,电子束焊接整体涡轮叶盘,超塑成形/扩散连接四层风扇导流叶片,钛合金宽弦风扇空心叶片,第三代锦基单品高温合金短环燃烧室,收扩式喷口,全权限电子控制技术,结构完整性设计,采用三合一的多孔回流复合冷却先进技术,使涡轮叶片的冷却效果提高了二倍,而且耐5000次热冲击试验无裂纹发生。

涡扇10的涡轮叶片虽然是定向结品的DZ125 ,但采用了低偏析技术,其综合性能可以和第一代的单品高温合金美。WS10早期用的是DZ125定向凝固合金,但定型批产估计会采用DD6单晶合金,涡轮盘早期型应用的是GH4169高温合金,如今已经开始应用FGH95粉末冶金。高低压涡轮采用对转结构,这种设计能减少飞机作机动飞行时作用于发动机机匣上的载荷,使机匣可以作得轻些;还可以省去低压涡轮导向器,使发动机零件数、长度、重量均减少。

太行的最大推力在138KN,推比8,涡前温度1800K,涵道比0.78,风扇是3级轴流式,可变弯度进口导叶,压比3.4。压气机采用9级轴流式高压压气机(压比12,绝热效率85),高压压气机0~3级静叶可调,5级后放气,燃烧室是短环形带气动雾化喷嘴,高压涡轮是1级轴流式,低压涡轮是2级轴流式,加力燃烧室是V形加径向混合型火焰稳定器,尾喷管是收敛-扩张可调喷管控制系统,以后会换装我国自己的全向推力矢量喷管(AVEN)。

发动机控制系统早期型采用电子数模混合控制系统,后期将采用电子全权数字控制系统(FADEC),支承系统为高压转子为1-0-1,低压转子为1-1-1。涡扇10的性能为:空气进量100 kg / sec ,涡轮前温度为 1700-1750 k ,涡扇10加力风扇的性能的一些主要数据为如下:高、低转子的转速分转别是13 kr / min ,16.2 kr / min ,涵道比0.5总增压比30,323 m / s 和334 m / s ,空气流量 M -100 kg / s ,主燃烧室及加力燃烧室供油量分别为2.6 kg / s ,2.85 kg / s 。最大推力73.5 kn ,加力最大推力110 kn 。

涡扇10 A 的三级低压压比甚至比 AL -31 F 的四级低压部分还要高,九级高压,压比12,效率85%,总压比、效率、喘震余度高于AL -31 F ,总压比与F 110相似,达30以上,涡轮前温度为1747 K ,推质比为7.5(国际标准,非俄式标准)全加力推力为13200千克,重量比AL -31 F要轻。相比之下,AL -31 F涡轮前温度只有1665 K ,推质比7.1(国际标准,俄式标准为8.17),全加力推力12500千克; F 110的涡轮前温度为1750 K ,推质比为7.57(国际标准),全加力推力为13227千克。总体比较,涡扇10 A 性能要远高于 AL -31 F ,与 F 110相似。其定里时间为2003年,服役时间为2005年。

涡扇10性能如何?燃气涡轮研究院有几篇研究报告,提到三级压气机。应指LPC 。至于级压缩比未知,608所研制的WJ 9用来取代Y -12上P & W的 PT -6 A -27涡浆发动机,其单级轴流压缩比是1.51。以此水准计算,三级 LPC 可获得3.44的压缩比, AL -31 F四级 LPC 获得3.6(级压缩比1.377)印度 GTX -35 VS 三级 LPC 为3.2(级压缩比1.474)。 叶片的三维黏流体设计。 GTX -35 VS (3 LPC +5 HPC )的 TPR -21, AL -31 F 的 TPR -24(4 LPC + 9 HPC ), F 100- PW -100的 TPR -25(3 LPC +10 HPC )。最合理的推论是涡扇10的 TPR 约为在25。至于级数,涡扇10装有FADEC , AL -31 F为机械液压系统, F 100- PW -129装有FADEC 。 燃烧器确定是短环喷雾式,与WP -13比,其长度可减少1/2。

这个世界上有哪个设计师可以设计出用三代发动机就可以研发定型的四代飞机?一型飞机,配置三代发动机或四代发动机,必将有完全不同的飞行包线,完全不同的结构气动要求,这是怎么去合二为一的?你们总是拿零高度零海拔下的台架推力出来说事:加力推力144kN很明显是一型发动机在地面台架上测试的推力,可又有哪型飞机可以在0高度0速度状态下飞行呢?飞机飞行时真实的推力简化公式是:F=Q(V9-V0)+A9(P9-P0),很明显,真实的飞机高速飞行时,是与一型发动机的前端压缩风扇设计的最佳适配高度速度区间(影响单位时间空气流量Q),飞行器的飞行速度V0,即时涵道比(影响尾喷排气速度V9~涵道比并不是一层不变的,当飞行速度超过发动机的最佳匹配参数时,不仅因为过高的滞止温度导致压缩机的效率下降,还因空气溢流的增加导致外涵冷气流量的增加,内涵减少而外涵增加当然就会造成V9的下降)紧密相关的,拿个台架测试的加力推力出来比较,什么达到F119的90%,这不完全是在开玩笑吗?

1,两代发动机的台架推力进行对比,完全没有任何意义;

2,四代隐形飞机根本不可能用三代发动机进行研发定型~完全是两种不同的飞行包线,能“定型”个什么指标?你能用桑塔纳的汽油发动机给个超级跑车去定型生产吗?

涡扇-15

涡扇-15技术来自俄罗斯。中俄于1992年春天开始展开艰苦谈判,在经过3年的拉锯之后,因为俄罗斯的经济状况很差,用于军工科研的经费很少很少,又因为在92年明斯克马丘丽莎会议雅克-141被终止后,R-79发动机没有了使用对象,又没有其他的战斗机使用此发动机,所以“联盟”航空发动机科研生产联合体(原图曼斯基发动机设计局)的经济状况很差,在这种状况下,1995年6月,中俄签订了转让R-79发动机生产许可证的协定。1996年8月,俄罗斯的“联盟”航空发动机科研生产联合体向中国方面交付了R-79发动机的全套设计图纸及技术资料,特别是引进了制造R-79发动机核心机的生产设备及生产制造工艺资料。用于雅克-141的R-79B-300发动机矢量喷管技术却没有得到。

后来,1998年亚洲金融危机时俄罗斯经济也陷入多重危机,中国此时不仅购买了用于雅克-141的R-79B-300发动机矢量喷管技术,同时也取得了莫斯科联盟航空发动机科技集团研制的推力为20吨的R179-300发动机设计方案和R-79M的设计图纸和技术资料。R179-300发动机这台发动机是为垂直起飞歼击机雅克141研制的R-79V-300发动机的进一步发展。

1996年初,江和甫协同刘大响院士负责组织“九五”国防重大背景(垂直起降歼击机的计划)的预研项目——某新型涡扇发动机(以R-79发动机为基础进行深度开发)关键技术预研工作。组织完成R-79发动机的核心机的测绘仿制工作;R-79发动机的高压压气机、燃烧室、涡轮三大核心部件等比例的测绘仿制工作。进行理论方法、计算方法和试验方法的探索研究;以突破先进部件关键技术为主,重点围绕三大高压部件等比例全尺寸试验件的工程设计和试制及试验以及其相关的强度、控制等系统进行综合应用研究,在三大核心部件的测绘仿制中,大胆倡导采用了航空动力许多前沿设计技术成果和大量应用新材料、新工艺,从而突破了120余项关键技术。

624所在取得了莫斯科联盟航空发动机科技集团研制的推力为20吨的R-79-300发动机设计方案和R-79M的设计图纸和技术资料后,研制了YWH一30—27核心机,YWH一30—27核心机就是以R-79发动机核心机为基础进行深度开发的.CJ-2000是以YWH一30—27核心机为基础进一步开发的,WS-15是CJ-2000的型号研制的代号。

1996年8月,俄罗斯的“联盟”航空发动机科研生产联合体向中国方面交付了R-79发动机的全套设计图纸及技术资料,特别是引进了制造R-79发动机核心机的生产设备及生产制造工艺资料。1998年不仅购买了用于雅克-141的R-79B-300发动机矢量喷管技术,同时也取得了莫斯科联盟航空发动机科技集团研制的推力为20吨的R179-300发动机设计方案和R-79M的设计图纸和技术资料。R179-300发动机这台发动机是为垂直起飞歼击机雅克141研制的R-79V-300发动机的进一步发展,在这个基础上开始了涡扇-15的研发。

南华早报都也报道了歼-20换装涡扇-15发动机量产,同时称涡扇-15发动机有三款在同时研发,推力分别是15.5吨,18.2吨,和24吨,歼-20标配发动机已经达到19吨,起飞距离已经低于200米,最大推力超24吨将用于单发舰载机。

俄罗斯消息人士称,涡扇-15发动机会在涡轮机部分温度接近最大运行参数时,推力急剧下降的情况。文章还称,目前我们正在探索购买俄罗斯土星公司为苏-57战机打造的“产品-30”发动机的可能性。这说明经过长时间的试车后,涡扇15开始了最终的极限试车,这个时候问题就来了——这样的情况将可能造成飞机空中失速。俄罗斯媒体《科学与技术》杂志近期文章显示,涡扇-15发动机推重比突破10,加力推力高达18吨,不加力推力为14.9吨,与一代歼-20所装备的AL-31F相比,总消耗量平均高出27%,如果加力,则再增加9%至10%,因此判定,使用涡扇-15发动机将需要意料之外的高燃油投入。

今后20年仍需进口俄制航发

中国航空工业起步不算晚,但早期确实得靠外部技术支撑,尤其是发动机这块核心。九十年代初,空军现代化提速,苏-27战斗机引进成了大事,随之而来的就是配套的AL-31基础型发动机。第一批跟着飞机一起到货,主要用于苏-27SK和苏-27UBK的备用和训练。到了1996年,通过和伊尔-76运输机的交易抵扣,搞来了104台AL-31F型号。这批货直接推了歼-11A的生产线本土化。再后来,订单越来越大。九十年代中期,又分两次引进304台AL-31F,第一笔就是那104台,第二笔200台跟着苏-30MKK一起进来。这些发动机没全用在组装上,好多成了备份,按照1:1.2的比例配给歼-11A和苏-30机队。

进入21世纪,需求没停,针对单发战斗机改进了AL-31FN版本,大概600台装备歼-10A、歼-10S,还有备用。后续又添了100台给歼-10B,另100台支持早期歼-10C。2012年到2018年,引进了大约400台99M2型号,这是推力更大的版本,达13.5吨,用在中早期歼-20和歼-16的试飞上。 海军这边也单独定制,288台AL-31FN系列3,专门加了抗盐雾涂层,压气机结构强化,能在2秒内推到最大,适合舰载起降。但寿命短,只900小时,备份比例高到1:3,所以实际能装的歼-15数量有限。空军最后一批是117S,给苏-35做备用,24架飞机配的,推力14.5吨,有矢量功能。但歼-20没用这个,主要是红外信号太明显,对超视距作战不友好。总的采购跨了近三十年,型号多,用途广,累计超千台。

这么多发动机进来,不光是填补空白,还带了技术学习。早期苏-27的引进,让咱们摸清了涡扇发动机的结构,逐步建起自己的生产线。像AL-31F的翻修,到现在国内都能独立搞定。采购过程也反映出空军从依赖到自主的转变,九十年代主要是整机带发动机,后来就针对性买备用和特殊版。话说回来,这些年消耗也快,早批的基础型基本用光了,304台AL-31F到2025年也差不多见底。型号不通用,空军海军分开管,库存管理得精细,不然容易断档。买了这么多,咋还觉得不够?关键是消耗速度快,加上备份需求大。

早期批次歼-15用空军通用版AL-31FN系列3,没专用涂层,在海上环境容易出问题。2023年央视节目里提过,几年前山东舰上出过事故,就是发动机叶片腐蚀,推力不足导致飞机失控。虽说飞行员及时处理,但这事暴露了通用版的短板,加速了歼-15T的替换。到2025年,辽宁舰和山东舰演习时,甲板上基本都是新款歼-15T,老型号没剩几个。

2024年珠海航展上,歼-15T带着涡扇-10亮相,外界以为要彻底换国产了。可量产型还是用俄罗斯的AL-31,为什么?有人说去库存,其实不准。库存是多,但大多消耗差不多了,尤其是海军版,备份比例高,留给歼-15T的没多少。涡扇-10H海军版的测试还没彻底过关,甲级子型号得3000到5000小时试验,包括台架和甲板试飞,得暴露所有问题再上部队。要不,部队训练计划乱套,风险太大。

“短命F3”这版AL-31FN系列3,虽然寿命短,但在推力、可靠性和加速上不输涡扇-10H,甚至在舰载复飞时更有优势。飞行员用习惯了,换新得从种子部队开始,逐步推广。话说,如果一下全换,地勤得同时管两套维护,备用件也得多备,成本上不划算。歼-15T产能上来了,但动力还是俄发,主要是确保战力稳定。国产涡扇-10已经在空军主力上普及,歼-20、歼-16、歼-10C都用,证明了质量。但海军环境特殊,高温高湿加盐雾,得额外验证。

库存紧缺还体现在老机队上,歼-11A、歼-10A、苏-30这些四代机,不值得大改,继续用AL-31直到退役。测试基地的早期歼-11B、歼-16也保留俄发,避免影响科研进度。退下来的歼-15转陆基教学,还得用原有发动机。苏-35服役没几年,至少还有二十年寿命,117S矢量推力没国产替身,俄罗斯也不给源代码。维护体系建好了,保养AL-31比涡扇-10还熟手,不会加负担。现实中,采购虽多,但分散在不同时期和型号,用起来总觉得捉襟见肘,得精打细算。

展望未来,中国航空发动机国产化是大势,但短期内离不开俄罗斯合作。涡扇-10H测试一过,歼-15T会逐步全换,但老苏霍伊机队还得靠AL-31支撑。苏-35至少服役到2045年左右,备用件得继续买。歼-11A、苏-30这些,机体寿命没尽,淘汰太早不经济。话说,国产化不是一蹴而就,得考虑部队适应期。未来二十年,采购重点可能是备用和维护件,不是大批量新机发动机。空军海军的依赖在减,涡扇-10系列成熟了,涡扇-15也上歼-20了。但特定领域,比如矢量推力,短期没全覆盖。俄罗斯那边,合作历史长,售后服务也跟上。像联合发动机集团,计划扩大供应,还提过PD-35大推力,但涡扇-20已经能顶上运-20。未来买的,多是填补空白,确保平稳。