中国从以色列获得相控阵雷达预警机技术

预警机即空中指挥预警飞机(Air Early Warning,AEW),有时也把它称为空中预警控制系统,或机载预警控制系统(AWACS,Airborne Warning And Control System)。是指拥有整套远程警戒雷达系统,用于搜索、监视空中或海上目标,指挥并可引导己方飞机执行作战任务的飞机。装备有预警机就相当于在黑夜中装备了红外热成像仪,对战场形势的影响很大,它集预警探测、指挥控制、情报侦察、通信导航等功能于一体,将空军的各形装备连接在一起。

在天空中的预警机相当于将雷达站搬到了天空,机动性远比雷达站强,功率又比地面机动雷达车要大得多,低空搜索时候盲区远比地面上的雷达小的多,可以指引飞机发射空空导弹攻击低空飞行的战斗机,最重要的是预警机通常远离战线、纵深部署、执勤时有歼击机掩护,工作效率高。预警机是设置在天上的“指挥部”,是名副其实的“天眼”。

科学常识告诉我们,雷达波是直线传播的,而地球表面却是弯曲的,这就限制了地面雷达的探测范围。要想让雷达探测得更远,就必须增高雷达距离地面的位置。架设在高山上的雷达,就要比地面或海面舰艇上的雷达拥有远得多的探测范围。而如果把雷达安装在飞机上,会带来更明显的效益。假设一部天线高15m的雷达,能探测到300km外高于19km处的目标,但在探测100m高的飞行目标时,理论上最多不超过50km。而同样一部雷达,若设置于10km高度,对100m高处的同样目标,其探测距离可达400km,所能覆盖的空域将增加数十倍。

预警机的发展可追溯到第二次世界大战后期。飞行速度和高度都大为提高的飞机的大规模参战,使快速获知战情成为必需。为了解决战场感知问题,英国人首先发明和使用了雷达,主要用于地面。为了克服地面雷达的盲区,扩大空间预警范围,1945年,根据美国海军的要求,格鲁门公司在TBM-3“复仇者”舰载鱼雷攻击机上安装了一部警戒雷达,制成世界上第一架预警机——舰载预警机AD-3W。

美军研发预警机的初衷

二战末期美国海军发展了用来进行通讯中继的雷达系统,但却因为日本海军疯狂的神风行动而专职成为雷达警戒机,这一被迫改变却成就了预警机这个机种,如今预警机已成为大国空军的必备力量倍增器。海战之中,更远的射程,更大的发现距离,一直是各个海军强国孜孜不倦的追求。随着大口径舰炮以及后来航母的服役。海战中的火力投送距离越来越远,但是有限发现距离却未能相匹配的成比例增长。在进入航空时代前,海战观测全靠船员肉眼,军舰都设有高高的瞭望台。

在使用侦察机之前,海军编队作战的战场侦查工作通常依靠速度快,机动灵活的中小型舰艇前出搜索。可以说航空手段的加入使得索敌距离大大增加了,但是少量的侦察机很难搜索大面积的海域。航母加入舰队后,一定程度上改善了侦查的困境。航母可以携带更为大型的侦察机(航母常常使用鱼雷轰炸机这类多成员飞机执行侦查任务),在执行侦查任务时派遣更多批次的飞行编队。不过即使是在使用多批次侦察编队的情况下,最终的搜索工具仍然是飞行员的肉眼,侦查效率并未得到实质性改变。要想在茫茫大海中准确锁定敌方主力编队动向,很多时候还是要靠运气,中途岛战役中美日双方航母编队的表现就是很好的例子。鱼雷攻击机和舰载轰炸机这类多乘员飞机是远程侦查搜索的主力。

相比进攻中的搜索,航母编队在面对空袭的形势更加不容乐观。如果说进攻中的侦查是险象环生,那么防御端就是九死一生了。二战中多次海战都已证明,水面舰艇编队在敌航空兵接近发起攻击前都很难在有效距离上发现对方,无论是藏在云层之中的轰炸机,还是掠海突击的鱼雷机。二战中期开始普及的舰载雷达一定程度上解决了复杂气象条件下信息获取的问题,但即便是安装在战列舰桅杆顶端的搜索雷达对空搜索距离也仅有数十海里,对低空目标的有效探测距离仅有十海里。在面对常规目标时,雷达的作用还是很有效的,不过在太平洋战争末期,一种非常规的特殊武器被投入使用--人操自杀飞机。掠海袭来的零战,神风攻击让人防不胜防。

战争中打红眼的飞行员架机撞击敌舰的行为并非个例,但是将其作为战术有计划有组织投入使用的也仅有旧日本海军了。一开始投入神风作战的主要是低空性能较好的零式系列战斗机,但是后期日军又专门发展了火箭动力的专用自杀机。低空突防的人操自杀飞机无论是速度还是机动性都远超慢慢吞吞的鱼雷机,有人操控的特性又使得攻击变得更为精准可怕,其战术特点已经颇为接近后世的反舰导弹了。虽然“神风”攻击很难称得上是高效的战术,但在客观上给美英舰队带来了大量伤亡。

依靠防空炮的被动防御实在是下策,唯有通过改善侦查手段,将这些不要命的“人弹”挡在编队空域之外才是上策。而以TBM-3W雷达警戒机为核心的早期空中预警系统出现,打破了以上攻防两端的侦查困局,刺穿了海战中的迷雾,正式拉开了预警机发展的序幕。最早将雷达装上飞机的其实是英国人,英国人在30年代就将一部功率为100W的雷达搬上阿芙罗-安森轻型运输机进行了测试,虽然结果令人振奋,但项目未能延续下去。早期的雷达设备笨重、操作复杂,往往需要大量的电子辅助设备、冷却系统和维护设施,而且受海面背景反射杂波影响,第一代机载雷达对水面舰艇的探测能力不佳。所有上述因素都在很大程度上阻碍了空中搜索雷达技术的发展,直到战争末期才得到了突破性进展。

虽然英国人在技术创新方面走在了前面,但是空中早期预警的概念却是美国人提出来的。1942年春,美国海军舰队总司令恩内斯特。金上将要求美国科学研究与发展局(OSRD)下属的国防研究委员会(NDRC)开发一种雷达中继系统,确保舰队指挥官们更有效的传递战场情报和信息,以便舰队指挥官们更好的理解和应对针对水面编队的威胁,更好的掌握战场态势。第一代雷达中继系统NA-112于1942年6月由美国麻省理工学院辐射实验室(MIT-RL)开发完成。该雷达中继链路的设计思想是将不同的水面舰艇获取的雷达信号图象进行共享分析。此后这种系统进行了长时间的研究与发展,但由于技术难度太大,进展非常缓慢。1944年初,海军航空部决定把研究重点从雷达信息共享技术转移到研制适合机载的空中早期预警雷达上来。这一决定构成了美国海军日后开发空中早期预警系统(AEW)的基石。

1944年2月,MIT-LR开始发展代号为NA-178的高功率机载雷达系统。1945年2月,该项目更名为“凯迪拉克”(缅因州的Cadillac山脉,很多早期航空试验在此进行)计划。为了验证雷达系统的工作,MIT-RL在美国海军现役飞机中寻找适合作为试验平台的机型。首个入选的机型就是美国海军TBM-3“复仇者”鱼雷攻击机。TBM“复仇者”是由美国通用汽车公司生产的三座舰载鱼雷攻击机(原为格鲁曼公司研制的TBF,由于生产任务原因转由通用汽车生产,并改名为TBM),TBM系列产量巨大且经历了战争的考验,是当时美海军现役并广泛使用的舰载机中最大最重的之一。TBM-3是该系列中生产数量最大的子型号,TBM-3安装一台R-2600-20发动机,两翼可安装抛弃油箱或者火箭弹,其宽敞的内部空间方便容纳体积较大的雷达设备。

NA-178项目的机载雷达系统最终被定型为AN/APS-20。该系统采用S波段雷达,天线直径2.4米,系统全重680kg,可进行360°扫描,垂直方向为±15度。早期的APS-20雷达以10厘米波和2微秒脉冲工作,峰值功率达0.8~1KW。早在载机改装工作尚未完成前,包括APS-20雷达在内的机载设备就在缅因州的凯迪拉克附近展开了一系列测试工作。1944年8月,TBM-3W警戒机在波士顿投入了机场测试,10月进行了雷达全尺寸模型飞行模拟测试,首架量产型飞机于1945年3月交付。作为开创性的军用飞机,TBM-3W仅用了13个月就完成交付,这即使是在战争期间也称得上是奇迹,这不仅显示出美方深厚的技术底蕴,也充分体现出美军的急迫性。

TBM-3W与TBM的主体结构基本相同,两者在外观上的最大区别就是TBM-3W在机身下主起落架之间、原机身弹舱的前部安装了大尺寸的电介质雷达天线罩。除此之外,技术人员还拆卸了所有的武器,为了保持航向稳定性,在水平安定面两边各安装1个辅助垂直面形成三垂尾布局。TBM-3W在海况良好时可在120千米距离上搜索到150米高度的低空目标,对大型战舰的探测距离为320千米。早期装备的AN/APS-20雷达抗背景杂波干扰的能力非常有限,在海况恶劣和有岛屿干扰的情况下难以分辨出有效的雷达信号,机载雷达无法正常探测目标。

根据实践证明,航空母舰编队在装备TBM-3W后对低空飞行海上目标的探测距离相比舰载雷达提高了近2倍,对于空中编队的探测距离提高了2至4倍,对海面目标的探测距离则提高了至少6倍!并且还可以通过舰载指挥系统为带机载截击雷达的F6F-5N、F4U-5N等夜间战斗机提供目标指示,使全天候拦截效率得到明显提高。虽然使用上还有着种种缺陷,自动化程度也很低,且不具备直接引导战斗机的能力,作战使用中也很少远离航母编队执行攻击任务,但是以TBM-3W为核心的美国海军早期空中预警系统已经是冠绝时代的存在,AN/APS-20雷达更是一代神机,在升级改进后一直用到上世纪90年代才退役。

虽然抢在战争结束前交付美军海航,由于正式服役时间较晚,TBM-3W没能在二战中一展身手。直到1948年7月6日,首批两支航母舰载预警机中队才正式组建,其中VAW-1中队驻扎在圣迭戈,VAW-2中队则位于弗吉尼亚的诺福克。战后美国海军又对AN/APS-20雷达系统进行了改进,使其具备了搜索潜艇通气管的能力(良好海况下30公里),进行相关升级的TBM-3W改称为TBM-3W2,并从1951年开始服役,早期交付的TBM-3W随后都进行了升级。50年代的巅峰期美国海军一度拥有156架TBM-3W2雷达警戒机并使用到1956年才退役。TBM-3W/2不但为美国海军航空兵服务,也曾在战后出口到多个国家服役。其中加拿大在1952年采购8架,荷兰在1953年采购24架,日本海上自卫队在1954年采购10架,法国也曾使用过TBM-3W2,具体数量不明。

“凯迪拉克”计划发展成功后,美国海军接着展开“凯迪拉克二号”计划和OP/V26/F42-1计划。该计划的成果有PB-1W预警机,AF-2W“卫士”舰载雷达警戒机,AD-3W/4W/5W舰载雷达警戒机,HR2S-1W预警直升机,P2V-4/5/7海上巡逻机。这些机型虽然仅有部分型号进入军队服役,但是作为美国海军的早期探索,为之后的舰载早期预警系统打下了坚实的基础。

1960年代,英国和苏联也相继研制出各自的预警机。1970年代后,新一代预警机都采用了能够抑制地面杂波干扰的脉冲多普勒雷达,具备了探测低空或超低空飞行目标的能力;机上还装有用于敌我识别、情报处理、指挥控制、通信导航和电子对抗等功能的电子系统,使预警机不仅能及早截获和监视低空入侵的目标,还能引导和指挥己方战机进行拦截和攻击,成为空中预警指挥中心。1980年代后,更普遍采用相控阵雷达,使得预警机的性能得到很大提升。

空警一号

1950、60年代国民党空军抓住中共空军战斗机雷达水平较为落后、没有足够数量的夜间战斗机的弱点,经常利用夜色掩护进入东南地区,当时中共的地面雷达因受东南地区多山地形以及地面杂波的影响,无法将低空飞行的飞机与山脉区分开来。起初,中共利用少量装载有雷达的歼击机,加以地面雷达的引导来进行夜间的防空。可不论是当时的地面雷达还是机载小雷达,都无法有效完成夜间截击任务。甚至出现过战斗机因无法区分山脉和敌机的BUG,直接撞到山上的飞行事故。

图-4是苏联以美国B-29轰炸机为蓝本仿造的一种战略轰炸机。图-4的研发成功是苏联飞机制造史上的里程碑,它为此后苏联所有活塞式以及喷气式战机的发展奠定了基础。后来大部分苏联战机上的仪表、传感器、电机等精密部件追根溯源,全都能在B-29身上找到血缘关系。在此后的数十年中,苏联先后在图-4的基础上进行了多版本的改进。1949年底,毛泽东访苏联时,斯大林答应将12架图-4轰炸机作为礼物赠送给中国政府。1953年中国空军组建了独立4团来接收苏联赠送的12架图-4轰炸机。

1960年夏,中国空军专门成立了图-4截击大队,主要是在图-4上加装1台原用于米格-17ПФ战斗机的ΡΠ-5截击雷达。图-4截击大队成立后,于1960年8月24日首次用于夜间低空截击国民党空军的P2V-7U侦察机,但未取得战果。1960年12月29日,1架中国台湾的P2V-7U侦察机通过渤海进入张家口侦察,在航线上连续遭到空军独4团3架图-4轰炸机的连续截击,由于图-4瞄准仪精度不佳,导致图-4弹药耗尽未取得战果。其后的3年内,图-4轰炸机以沧州机场为中心,前往沈阳、广州等地参加了20余次截击P2V-7U的战斗,可未能击落敌机。

1969年,空警1号正式立项研制。以图-4轰炸机为载体,科研人员为该机换装了新型的涡桨6发动机,动力大增,可以携带大型雷达上天,于1971年首飞成功了中国第一架预警机——“空警一号”,使用“843”测高雷达作为机载雷达。“843”雷达在探测中、高空目标和在水面、沙漠上空使用时,效果尚好。但在探测低空目标时,受地面杂波影响,效果非常不理想。经过多年改进,雷达探测性能有所改善,但对地探测能力仍不友好。1979年,中国放弃了空警一号的研制。

1991年海湾战争中美国几乎只动用空军,利用先进战斗机对伊拉克实施了有效打击,震慑了世界。预警机所体现出来的强大功能使得自空警1号研制中止后再度恢复发展预警机的计划。1991年1月17日,“沙漠风暴”行动拉开序幕,自称“世界第四”的地区军事强国伊拉克仅仅42天就遭到惨败。这场战争使得现代战争的作战思想、作战样式和指挥方式等都发挥了颠覆性变化。这年6月,中央军委连续三次召开关于海湾战争的专题座谈会。

海湾战争中,多国部队的预警机E-3A、E-2C发挥了关键作用。每天都有四五架预警机在空中24小时执勤,平均每天指挥2000架次飞机。伊拉克被击落的39架飞机中,有37架由预警机指挥击落。海湾战争一结束,很多国家都在谋求装备预警机,中国周边国家和地区也都在迅速行动。因为在现代战争中,如果没有预警机,等于将制空权拱手让人。

1992年7月,中电总公司军工局召开了预警机任务专家研讨会。会上,两种意见相持不下。空军方面急于解决一线需求,希望直接向国外采购装备;工业部门则主张自主研制。中方与英国方面进行了接触,又实地考察了以色列和俄罗斯的预警机装备。之后中央决定两条腿走路:军队可引进英国的货架产品以应急需,工业部门可引进以色列装备以解决发展。

美军E-2预警机

E-2曾在1982年以色列以零伤亡优势击落叙利亚81架战机的战斗中立下过赫赫战功,从此引发各国高度关注。E-2由著名的诺斯罗普·格鲁曼公司设计生产,是一种全天候舰载预警机,也是目前世界唯一一款在役的舰载预警机,自20世纪60年代初第一架E-2舰载预警机问世以来,此后四十多年时间里,E-2持续不断的改进发展,先后有A/B/C/D等型号问世。

E-2还是目前世界上使用国家最多的预警机,E-2的外销量现已超过30架,包括以色列四架、日本十一架、埃及六架、新加坡六架,泰国三架,但以上均为E-2C型,法国为使“戴高乐”号核动力航母能够有更好的战斗力,也不惜暂时放下独立自主的传统,订购了E-2C,截至到2004年3月,法国已经拥有3架E-2C。E-2预警机从问世以来一直在改进发展以克服先天不足、适应日益复杂的战场环境,满足用户的要求,这也是E-2系列预警机成功的主要原因。

E-2预警机代号“鹰眼”,整机全长17.54米,高5.58米,翼展24.56米,折叠后为8.94米,空重18090公斤,最大起飞重量23850公斤,最高时速626公里,实用升限1万米。在气动结构上,E-2“鹰眼”为常规布局,采用全金属悬臂式上单翼,中央翼段为三梁肋类及加蒙皮的盒型结构,外翼段用装在后梁上的斜轴接头铰接,翼内的双向动作筒可将机翼折叠到与机身侧面平行的位置,机翼前缘有充气防冰套,内侧机翼前缘能打开,以便于维护飞行操纵系统与发动机操纵系统,襟翼后缘外侧为襟副翼,在富勒式襟翼放下时会自动下垂。

在正常状态下,该预警机可以同时对超过2000个目标进行有效追踪,并集中拦截40多个来袭目标,还可以对200公里以外的巡航导弹做出精确预判,更加需要关注的是,该预警机在升级改进的基础上,会持续增强其搜索定位能力。后来的E-2经过了无数次的改良升级,在诸多升级版本中,最为先进的便是E-2D“先进鹰眼”预警机。2005年3月14日,美国海军航空司令部正式宣布,将正在研制的新一代舰载预警与指挥控制飞机型号命名为E-2D,2007年8月3日,首架E-2D原型机实现首飞。

根据美国海军要求,E-2D“先进鹰眼”预警机是美国海军最先进的预警机,该机在E-2的基础上改进而来,能够在航空母舰上起降,具备优秀的预警指挥能力,能够对多个飞行目标,例如飞机或导弹进行跟踪计算,此外,E-2D还特别加强了对隐身飞机的探测能力,他的雷达系统为AN/APY-9雷达,该雷达由洛克希德·马丁公司生产,全重998公斤,能有效在强杂波环境下检测到低空飞行的巡航导弹类小目标,雷达工作波段位于UHF波段,并拥有一定的反隐身能力,洛马公司曾指出,该型雷达要比E-2C上所使用的AN/APS-145雷达整整先进了两代。

动力系统方面,E-2D采用了两台罗尔斯·罗伊斯的T56-A-427A涡轮发动机,而E-2D的性能升级主要着重在以下四个方面:新型雷达、数字化座舱、开放式任务系统以及发动机控制系统。该机除了担任舰队耳目外,还充当重要作战节点,以机上先进的任务系统整合战区内各作战平台的信息,提供给决策人员作为下达最后命令的参考,而在导弹防御系统方面,E-2D将配合舰载宙斯盾战斗系统和标准-6型舰空导弹,成为美国海军“地平线外综合火控、制空防空系统”的关键单元。作为海上杀伤链的中心节点,E-2D负责连接航母编队的所有空中作战平台及编队舰船,通过数据链将空中飞机编队、舰船等各种平台的雷达数据融合为单一的实时高质量目标,航迹共享到作战网络中的每一个作战单元,为宙斯盾舰发射的SM-6舰载防空导弹提供目标指示的能力。

E-2D预警机采用完整的全玻璃战术座舱,能够搭载五名机组成员,其中包括一名驾驶员,一名副驾驶员以及三名任务系统操作员,当飞机进入巡航状态时,驾驶员或副驾驶员能够作为第四名操作员参与执行作战任务。可以看出,作为美国海军迈入网络中心战的重要一步,“先进鹰眼”预警机正在从为航母战斗群提供远距离预警的传统角色,转变成为一种承担整个战场指挥与控制任务的全新角色,作为实现21世纪海上力量战略的重要一环,美国海军已经确定采购75架E-2D未来还可能进一步增加采购数量,使每艘航母装备8架,以便实现连续七天24小时的执行任务。毫无疑问,E-2D预警机现已成为美国海军网络中心战中极其重要的一个空中节点。

以色列“费尔康”雷达预警机

费尔康预警机,以色列生产,是世界上第一种相控阵雷达预警机,于1993年进行了首次试飞,并获成功。必须指出的是费尔康是电子系统的名称,这个系统与载机的类型无关。费尔康707预警机就是在波音707的基础上安装费尔康系统而来,还是其他种类的飞机,只要安装了费尔康系统,均可称之为费尔康预警机。

“费尔康”英文名Phalcon即为Phased Array L-band Conformal Radar的缩写。相比早期预警机,费尔康创造性地使用全固态电扫描相控阵雷达取代了顶置机械扫描雷达,使得机体更为轻便,雷达扫描速度大大加快,每2-4秒就能完成一次全向扫描。费尔康系列预警机共分为三个型号,使用707平台的EL/M-2075、使用湾流G550平台的EL/W-2085,以及使用伊尔76平台的EL/W-2090。

20世纪80年代初,随着有源相控阵雷达技术趋于成熟,以色列飞机工业公司及其下属的埃尔塔公司认为利用这种技术,可以生产出性能价格比优于美国E-2和E-3预警机的新产品,同时,为了减轻对飞机飞行性能和飞行品质的影响,以色列提出了去掉背负式圆盘形雷达天线罩的新设想,将天线辐射单元紧靠在机身表面放置,这种情况下,雷达天线与机身外形基本相符,这就是“共形阵”。除了对飞机性能影响小的优点外,共形阵还能够减少雷达波束受机体的遮挡,并且由于能够充分利用机身表面空间,所以能够获得比圆盘更大的天线面积。

1984年,埃尔塔公司正式开始研制工作在L波段的、基于有源相控阵的共形式雷达系统,比瑞典开始开发“平衡木”有源相控阵雷达系统要早一年时间。由于这种雷达系统的英文缩写为PHALCON,所以中文取其音译,称为“费尔康”。雷达之所以选择工作在L波段,有两个方面的考虑,一是这个频段介于E-2C雷达用的U H F波段与E-3监视雷达用的S波段之间,它的反杂波性能比UHF要好,而有源相控阵的核心设备——收发组件的制造又比S波段的容易(雷达工作波长越短、频率越高,收发组件的制造就越困难)。其天线系统由多个固态有源相控阵列组成,前机身两侧表面各贴有一个天线阵列,各自覆盖120度。为弥补前后方向的盲区,还需要在机头和机尾各安装天线阵列。

“费尔康”于20世纪80年代完成了各个子系统的开发和试验,90年代初完成了利用一架波音707-385C飞机进行集成系统飞行试验的改装工作,1993年5月12日通过了首飞测试,6月便在巴黎航空展中亮相。随后智利空军订购了一架,并于1995年5月2日接收了这种预警机(实际上就是通过飞行测试的那架飞机),智利空军将该预警机命名为“神鹰”。“神鹰”预警机所配备的监视雷达E L/M-2075与以色列埃尔塔公司原设计方案不同。

原设计采用了6个天线阵(机身两侧前、后各有1个长方形天线阵,机头有1个圆形天线阵,机尾下部有1个小天线阵),覆盖360度方位;“神鹰”的监视雷达只使用了3个天线阵,前机身两侧各安装一个12米×2米的阵列(阵列厚度为0.46米,凸出机身表面约0.2米),机头安装一个直径为2.9米的阵列,3个天线阵列能覆盖260度方位,这是出于降低成本的考虑,因为天线阵列越大,所需的收发组件数量就越多,在当时,一个收发组件的单价要达到数千美元。为减少收发组件数量和降低装机重量,“神鹰”预警机只使用了256个收发组件来负责方位上的扫描,并且没有配置收发组件在高度方向上扫描(组件数量仅为全方案的1/5),所以其预警雷达是二坐标雷达,不能获得目标高度。

此外,还将组件分为两类,一类是专属于某个天线阵列的组件,一类是被全部天线阵列公用的组件。对于公用组件,一个阵面扫描结束后切换至另一个阵面,由此带来的代价是增加了切换时的功率损失。由于技术水平的限制,“神鹰”中的每个组件采用的是微波集成电路,还不是单片微波集成电路。每个组件的发射功率可达15W。该预警机可以同时跟踪100个目标,引导20架友机进行空战。当预警机飞行在9100米的高度时,对战斗机目标的探测距离可达370千米,对直升机的探测距离为180千米。

“神鹰”(或“费尔康”)预警机仍然创造了世界预警机发展历史上的多个第一,对世界预警机技术的发展作出了重大贡献。它是世界上第一个采用有源相控阵技术的预警机,是第一个采用共形天线的预警机,也是第一个采用基于以太网总线技术的开放式局域网来集成电子系统的预警机,首次实现了雷达系统的网络化。

一、EL/M-2075

费尔康707在外形上不同于传统意义上的身背圆盘式的预警机,这因为它采用了“环”式布局的EUM-2075全固态电扫描相控阵雷达,在载机波音707的机鼻、机尾和机身两侧安装有天线阵列,可360°扫描,反应速度远优于机械扫描。“费尔康”型预警机的天线更加紧凑,由于机鼻处加装了雷达和天线罩,所以人们形象地称它为“大鼻子”。它也成为世界上第一种采用这类雷达的预警机。该机总体性能与E-3不相上下,但价格只有后者的1/3。

“费尔康”预警机最多可载17名机上工作人员,其中包括任务指挥长1名、雷达操作员5名、电子情报操作员1名、电子支援设备操作员1名、通信员1名、辅助通信员1名、数据链操作员1名、试验设备操作员2名等。尺寸数据:翼展44.42米,机长48.41米,机高12.93米,机翼面积283.4平方米。重量数据:空重80000千克,最大起飞重量150000千克。性能数据:最大平飞速度880千米/小时,巡航速度780千米/小时,航程8500千米,最大续航时间12小时。

EL/M-2075是IAI最早研制的一款L波段相控阵雷达系统,使用波音707作为搭载平台,雷达天线采用共型设计,分布于机头和机身两侧,最大的外观特点就是长了一个萌萌的大鼻子和两侧的“腮腺炎”。2075采用的共型设计虽然降低了机体重量和阻力,但是相比顶置雷达,其监控盲区大大增加,全向探测能力较弱。

EL/M-2075雷达工作频率选为L波段(40~46GHz)是为了探测诸如巡航导弹、直升机、战斗机及小型舰船等雷达反射截面小的小目标,其探测距离为对战斗机、攻击机370千米,对直升机180千米,并可以同时处理100个目标。一个雷达反射截面相当于米格-21战斗机的目标,在5000米的高度飞行,可以在350公里的距离上被探测到。巡航导弹以地球为背景被探测到的距离为220公里,对低空飞行的直升机为180公里。

坐标确定精度为300米。同时可同时跟踪100个目标。1993年航展上展示的宣传手册称该雷达能够进行方位扫描。然而,在实际操作中,空中和地面情况的观测通常是在运营商分配的扇区内进行的。通过结合电子束扫描和高性能计算机,可以快速更新雷达信息。费尔康预警机还可以兼顾对海搜索,可以通过数据链指挥海军舰艇或者空军战斗机投送反舰导弹或者空空导弹,将防空网往更远的距离推,毕竟无论是舰艇上的宙斯盾舰还是飞机上搭载的相控阵雷达都不如预警机看的远。

除雷达外,IAI“费尔康”707飞机的最终版本还配备了EL/L-8312和EL/K-7031电子侦察和无线电拦截站以及一套现代化的通信设备,可以记录在70 - 18000MHz频率范围内工作的地面、海上和空中雷达的辐射,并在最远450公里的距离内高精度地确定它们的坐标。 EL/K-7031 站可测向并拦截在 3-3 MHz 范围内运行的无线电发射机发射的信息。

EL/M-2075费尔康大型预警机采用了波音707客机,优点就是节省研制成本,客机内部环境相对军用飞机更优秀,对长时间开机处于工作状态的设备和人员都是相当友好的,这就大大节省了飞行成本优点十分显著。但是,机体老旧飞行速度较慢、雷达反射截面大以及机体强度低,这就大大降低这型预警机的战场生存能力,远远不如各形运输机改进的预警机比如A50/100。以色列后来给它加了导弹逼近告警、红外干扰弹这些防御手段,还升级了电子对抗系统。

二、EL/W-2085

基于对E-2C鹰眼及Phalcon 707雷达机的实战经验分析,以色列结合国土狭小(仅2.2万平方公里)与财政有限的实际需求,放弃采购美制大型预警机(如E-3、E-767)或升级E-2系列,转而自主开发兼具低成本与多功能的小型预警平台。此举旨在强化本土国防科技产业链,同时确保新机满足8小时以上持续巡逻与情报收集能力。

2000年代初,以色列IAI Elta联合美国湾流宇航及洛克希德·马丁组成跨国技术联盟,选定湾流G550公务机为载体——该机凭借劳斯莱斯BR710引擎(巡航850km/h,航程超1.35万公里)的燃油经济性、高空气动力学效率及紧凑机身,成为理想改装平台。尽管英国已率先在庞巴迪Global Express上部署哨兵R1,以色列仍通过整合共形雷达与电子战系统,实现了预警能力与运营成本的最优平衡。

EL/W-2085是从上述单波段EL/M-2075改进而来的,搭载平台为湾流G550公务机,尺寸相比原先波音707大幅减小,对于以色列这种小国来说使用起来更加灵活轻便。EL/W-2085采用S和L双波段,其中机身两侧为L波段雷达天线,头尾则装有S波段天线。2085可在370公里范围内同时跟踪100个目标,并对其中12个进行引导攻击。除了以色列外,同属小国的新加坡空军也引进并装备了4架EL/W-2085,以替代早先从美国引进的E-2C鹰眼预警机。

G550 CAEW预警机的核心是搭载EL/W-2085有源相控阵雷达(基于EL/M-2075的轻量化升级版),其主天线分布于机身两侧(1-2GHz频段),配合机头/尾辅助天线(2-4GHz频段)实现360度全向探测。前部集成气象雷达与电子战天线,翼尖下方配置无源侦察系统天线,形成多层复合传感体系。

G550 CAEW预警机以EL/W-2085有源相控阵雷达为核心,该雷达最大探测距离达370公里,可同时跟踪100个目标,并通过自动化通信系统向超过12个拦截器或防空系统实时分配目标指令。其显著优势在于高频数据更新能力(每2-4秒一次),远超传统旋转天线雷达的10-12秒更新间隔,大幅提升对高速飞行目标的坐标测量精度。雷达具备多种工作模式,包括目标探测、持续跟踪及长脉冲识别模式,并可针对高优先级目标切换至高速扫描模式以强化参数测量。

此外,飞机配备综合自卫系统,整合了无线电技术侦察设备(RTR)、电子战装置、可发射偶极反射器与红外陷阱的诱饵系统,以及用于致盲热寻的导弹导引头的反导激光设备。通信方面,G550 CAEW搭载多频段通信系统,支持模拟/数字模式切换,通过加密高频、甚高频及卫星信道(卫星天线位于垂尾整流罩内,工作频段12.5-18 GHz)实现与陆海空三军指挥中心、作战单位的高效实时数据交互,确保全域战场信息融合与协同作战能力。

G550 CAEW预警机由美国湾流公司G550公务机平台改装而成,其机体在美国佐治亚州萨凡纳工厂组装,2006年5月完成首飞后移交以色列IAI Elta公司加装任务系统。该机最大起飞重量增至42吨,配备23,000升燃油,航程超过1.2万公里,可在距基地200公里空域持续巡逻9小时。以色列空军现役5架该型机,部署于内瓦提姆空军基地第122中队,主要承担空中预警与电子战任务。

尽管G550 CAEW的EL/W-2085雷达探测距离(370公里)逊于美国E-3/E-767(600公里以上)和俄罗斯A-50(400-600公里),但其基于成熟民用平台的设计大幅降低了建造与维护成本。该机在实战化测试中表现突出:2000年代后期参与美国“红旗军演”时,其电子干扰系统成功压制F-15/F-16战机的雷达与通信链路,且任务舱操作环境显著优于美制E-2预警机。凭借性价比优势(单机约2.75亿美元,仅为E-3价格的1/3),2008年新加坡以11亿美元采购4架,创下预警机领域的高性价比记录。2016年意大利耗资7.58亿美元引进2架,首架于同年交付,成为继教练机采购后的又一以意防务合作项目。

G550 CAEW通过“雷达-电子战-通信”三位一体架构,实现了战术预警与战略级航程的结合,其模块化设计支持快速升级,现已形成对传统大型预警机的差异化竞争路线,成为中小国家构建空中预警体系的首选方案。根据参考出版物《军事平衡2024》发布的信息,意大利目前拥有三架配备以色列制造无线电技术综合体的预警机,预计还将交付一架。

G550 CAEW的开发成果被用于美国空军于2024年采用的EA-37B Compass Call“飞行干扰器”。EA-37B也基于湾流G550,在机身两侧有扁平的共形天线面板,基于EL/W-2085雷达AFAR。然而,EA-37B的主要目的不是探测空中目标,而是干扰位于飞机、陆地和舰艇上的雷达站,以及压制各种通信手段和进行无线电技术侦察。美国军方计划购买10架EA-37B飞机,这些飞机将成为第55电子战群的一部分,并取代过时的EC-130H指南针呼叫。以色列空军使用G550 SEMA(特种电子任务飞机)对地面和水面目标进行雷达侦察。

G550 SEMA电子侦察机由以色列IAI Elta Systems基于湾流G550平台同步开发,与G550 CAEW预警机构成任务互补体系。其核心装备为EL/I-3001 AISIS无线电技术综合体,配备独木舟状整流罩内的前向天线阵列,专精地面目标侦察,可远距离截获、识别并定位雷达及通信信号坐标。机上集成无线电拦截设备、电子情报分析系统、卫星通信链路(SATCOM)及热/雷达诱饵发射装置,形成“信号截获-数据处理-实时传输-自卫防御”的全链条电子战能力。

飞行性能与CAEW高度一致,最大升限10,000米、极速960公里/小时、巡航速度850公里/小时,航程达11,800公里,具备战略级远程侦察与持久巡逻能力。机组配置12人,其中10人为电子战操作员,突显其对复杂电磁环境的深度解析需求。相较于CAEW的空域预警指挥定位,SEMA聚焦地面电子情报搜集,通过频谱分析与目标定位为精确打击提供关键数据支撑,两者共同构成以色列“空-地一体”的战术情报体系核心节点。第一架G550 SEMA于2005年交付给客户。一年后,这架飞机达到了作战准备状态,并参加了“铸铅行动”。目前,以色列空军运营着三架G550 SEMA无线电技术侦察机。

至于以色列的预警机和雷达侦察机,它们在以色列空军的行动中一再证明了它们的有效性。基于湾流G550平台的专用飞机的长飞行时间允许在空中不加油的情况下进行远程突袭。因此,2007年9月6日,G550 CAEW和G550 SEMA飞机支援了一组F-15I战斗轰炸机,摧毁了代尔祖尔地区的叙利亚核设施。同时,他们不仅控制了航线上的空域,对地球表面进行了侦察,而且自己也对防空系统进行了非常强大的干扰,压制了无线电通信。

三、EL/W-2090

以1980年代的苏军为例,苏-27、米格-29等先进战斗机与A-50预警机共同组成空中作战体系。海湾战争期间,苏联的A-50预警机曾在黑海上方空域巡逻,监视毗邻苏联领空的情况。此间,A-50对从土耳其境内机场起飞的大群美国歼击机、海上游弋的舰船都了如指掌,各种信息历历在目。当时A-50作为前苏空军的空中前哨,源源不断地将各种情报发回大本营。

1990年代俄罗斯处于政治动荡和经济困境之中,俄罗斯意识到中国需要大宗订单,便立即联系了中国。俄罗斯提供的A-50预警机可以适配伊尔-76大型运输机平台,这与中国曾经进口的苏-27战机也能完美契合。俄罗斯提供了飞行平台和雷达,总体来说,这个装备是相对全面的,得到了中国的认可。然而,俄罗斯的报价让人吃惊,他们要价高达十亿美元。这一价格远远超出了当时市场行情,令人难以接受。

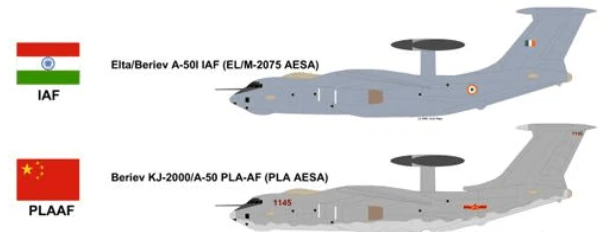

然而,以色列的加入彻底改变了局面。以色列提出了一个诱人的方案,将原先的协议变为三方协议。以色列提供最核心的部分,即“费尔康”空中预警系统,俄罗斯提供伊尔-76平台,最终在以色列组装完成后以2.5亿美元的价格出售给中国。以色列提出的三方协议实际上是非常合理的。他们提供的预警系统技术非常先进,在改装后的成品性能不亚于以色列的波音系列飞机。针对EL/M-2075存在的一些缺点,中国提出对雷达进行改进、使用伊尔-76作为载机平台,恢复顶置雷达天线常规布局以增强全向探测能力等。针对经过一系列谈判,两国于1996年签署相关合同。

以方最早提出的方案为在机身头部和前部两侧配置三块雷达天线阵面扫描260度,这种方案存在很大的方位盲区,不能满足全方位覆盖的要求,于是,中国雷达专家提出了技术方案,即以俄罗斯伊尔-76大型运输机(也就是A-50预警机的载机)作为载机,在机背上方加装固定式天线罩,内装三块等边三角形的相控阵天线阵面。同时,为了进一步增加雷达的探测距离,中方决定采用世界上最大的天线。

中国之所以选择圆盘三面阵而不是共形阵,是比较稳健的做法。第一,在能够满足探测距离要求的情况下,圆盘具有最好的全方位均衡探测性能。因为共形阵即使在机头和机尾布置天线阵面,但由于机体表面面积的差异,机头和机尾所能布置的天线尺寸要比两侧小很多,所以,机头/机尾方向的探测距离要比机身两侧低很多。第二,当时的载机改装技术,已经能够使得即使是加装背负式圆盘而不是共形阵后,预警机也能获得与原机接近的飞行性能与飞行品质,因此,在既定的天线面积情况下,采用共形阵的好处相比采用圆盘并不显见。

第三,由于中方无法获得波音-707作为载机,在大型载机平台中只能选择伊尔-76,伊尔-76背负圆盘的构型因为有A-50的成功实践而显得比较成熟,有利于减少研制风险和加快研制进度。第四,伊尔-76的气动总体构型为上单翼下吊式发动机布局,而波音-707为下单翼布局,前者在前机身两侧布置天线阵面,雷达波束容易被发动机所遮挡,且部分凸出机身表面的雷达天线,也会在一定程度上影响发动机进气,因此,中方在伊尔-76上选择共形阵是不利的。

1998年,中国订购了首架A-50I载机平台(俄现役二手货),合同售价8000万美元。和原型A-50相比,外部主要特征是机尾处多了两片大型尾鳍,用以控制方向减少雷达置引发的扰流,机鼻处则是铝制蒙皮、翼根处有辅助动力系统(APU)充当临时电源。根据协议要求,俄方对飞机整体结构进行针对性修改,拆除原有雷达罩并进行局部结构强化。

1999年10月25日,首架被拆除“熊蜂”雷达系统,并完成基础改装的“红色44号”A-50(俄民航代号RA-78740)抵达以色列。抵过特拉维夫机场的A-50,很快就进入机场边上IAI厂区进行改装作业,与此同时1亿美元新雷达系统改装订金也打入IAI公司账户。

A-50I即将采用的是EL/M-2075有源相控阵雷达,这在当时绝对是世界领先产品,和传统机械式旋转空中预警雷达相比。最大的变化是采用六面共形阵列结构、实现全空域覆盖,能够有效消除机身各处的遮挡和干扰,而且采用固体相控雷达之后空中阻力小,还可以有效延长滞空时间(大于8小时)。

基于伊尔-76的大平台优势,A-50I最大起飞重量170吨,最大内油84.6吨,最大飞行速度800公里/小时(巡航速度760公里/小时),实用升限11000米,持续滞空6-12小时(还能进行空中加油)。整个系统还配备先进电子情报和信号情报系统,可以使预警机摇身一变成为电子战飞机,空中搜索距离高达500公里,可以同时跟踪超过100个目标。性能上和美制E-3C“望楼”相当,不过由于配套了最新的航电设备以及电扫描雷达,整体信息处理速度高于E-3C十多倍。

1999年底,以色列就已完成“费尔康”雷达及电子战系统安装,并进行了前期试飞工作。正当以方准备将这架飞机交付客户时,2000年4月美国开始介入并施加压力,要求取消这款订单不予出售雷达系统,以方权衡考虑之后只能中止该项目停止提供改装后的A-50I。“费尔康”项目金额高达10亿美元,迫于压力以色列单方解除该合同,所有研制改装工作在当年7月停止。为此以色列向中国支付了3.5亿美元违约金。

中国新闻周刊2023年04月04日发表《中国“预警机之父”:被两部雷达改变的命运》参考了中国电子科学研究院所著《逐梦苍穹——王小谟院士的科技报国之路》和姚远、刘凡君所著《王小谟传》。该文提到了以色列把所有的相关技术资料转移给了中国。同时,以色列的专家们把制作相控阵雷达的关键工艺手把手教给了中国的技术人员。王小谟去得最多的国家是以色列,去了13次。他说到中国从以色列学到了很多东西。在项目研制过程中,他就坚持同步安排国内配套研制,使中国在较短时间内掌握了多项重大关键技术。在王小谟的坚持下,中方派出了一个由现场管理小组和在岗培训人员组成的驻外团组。他还主动争取到帮以方加工天线罩和T/R组件外壳。

刚开始生产T/R组件外壳时,中国产品被以方以“倒角弧度不合格”为由退回,改后又再次被退回。因为当时国内做侧角都是由工人拿着铣刀手工铣削而成,从不标注弧度与公差,做出来的产品差异较大。一个盒子都要做三次,一些人很气愤,认为这是以方在吹毛求疵,王小谟却要求必须改到以方完全认可、验收通过为止。果然,按要求重做后,通电参数就合格了,大家都服气了。他们一共做了500套T/R组件外壳。手工铣削而成的大小不一的倒角不见了,取而代之的是分毫不差的标准化倒角。王小谟感慨,大家对规范的尊重是被以色列人每天“骂”出来的。

王小谟在国内搭建了一个完整的设计班子,各研究所都积极配合,给少量的材料费就愿意干。国家计委也大力支持,帮助他们建立起了亚洲最大的暗室、最大的热压罐、无尘生产车间以及T/R生产线等。王小谟说,这等于是有了一个预警机研制的“备胎”计划。合同终止后,王小谟认为,队伍、技术、保障条件都已基本形成,同步研制的样机已完成了80%的工作量。在王小谟的规划里,预警机研制分三条线,一条是空警-2000这样的大型预警机,一条是空警-200这样的小型预警机,还有一条是出口型预警机。

空警-2000

改装后的A-50I返回俄罗斯,2002年中国将这架飞机买回成为762号验证机。在此基础上,结合整个项目研制过程的技术吸收,最终造出中国自己的预警机——空警-2000。空警2000性能类似“费尔康”系统,可以同时跟踪60-100个空中目标,包括低空目标以及巡航导弹等),并可以同进引导10架战斗机。2003年,首架基于A-50机体改装的空警-2000预警机首飞。之后该机便在位于西安的试飞院进行后续试飞工作,并在位于陕西阎良附近一个空军基地进行雷达系统测试。

2006年~2007年间,基于伊尔-76飞机平台,又陆续改装了数架空警-2000预警机。 2009年阅兵式上,空警-2000、空警200两型预警机第一次公开亮相。空警-2000的最大特点莫过于其巨大的背负式大圆盘三面有源相控阵雷达阵列。它的雷达罩直径达到了14米,是当时世界上尺寸最大的雷达罩。为了保证能够360°探测空情,空警-2000采用三面阵形式布置雷达。圆盘中的雷达阵列分为三块,呈等边三角形布置。并且由于不需要转动阵面,采取电子扫描形式,空警-2000的目标信号更新周期由传统机扫雷达的10秒降低到4~5秒。同时,它还可以选择重点方向灵活提高探测距离。

为空警-2000研发的有源相控阵雷达,可以在雷达天线不转动的情况下,改变雷达波的指向。所以该雷达摒弃了机械转动扫描的形式,而采用了固定阵面电子扫描形式。而且相控阵雷达可以发射出很多的波束,边扫描边跟踪,这是机械雷达(包括脉冲多普勒雷达)无论如何都做不到的。相对于更早的无源相控阵雷达,有源相控阵雷达中的每个辐射器都配装有一个发射/接收组件,每一个组件都能自己产生、接收电磁波,因此在频宽、信号处理和冗度设计上都比无源相控阵雷达具有较大的优势。

有源相控阵就像蜻蜓的复眼,它拥有多个T/R组件(即收/发组件),每一个组件既是一个小的发射机,也是一个小的接收机,实际上就是一部小雷达。它的总功率由每一个T/R组件合成,因此功率更大,可以用来反隐身。且由于T/R组件数量众多,如果一小撮“非战斗减员”,对雷达的功能也无大碍。而无源相控阵雷达和非相控阵传统雷达的发射机只有一个,如果坏了,就立即“game over”了。复眼还有一个秘密,就是它可以分别看远看近,T/R组件也可以分组实现类似功能。

与强大的雷达搭配的是先进的信息系统。预警机不仅要看得远,同时要能够处理得了复杂的空情,这就对信息系统提出了高要求。该机在有效探测数百公里空情的基础上,实现了信息的有效处理,能够有效掌握空中态势,进行战场的监控、综合、处理、分析、研判,可以及时将指挥员及作战兵力引导至有利的战术位置,以创造先敌发现、先敌攻击的条件。

由于中国当时并没有合适的载机平台,所以最终选择了俄罗斯的伊尔-76运输机作为雷达载机。受限于此,空警-2000最后仅服役了4~5架。由于空警-2000数量太少,无法实现全疆域覆盖,在运-8涡桨中型运输机基础上研制了ZDK-03作为试验出口,后来又研制了自用的空警-200预警机。

运-8

运-8(代号:Y-8、鸿鹏)是由中国陕西飞机制造公司研制的中型四发涡轮螺桨多用途运输机。苏联在上世纪50年代研制安-12战术运输机,首架飞机在1956年首飞,1958年投产,1973年停止生产,产量超过1000架,其中接近200架出口。截止到上世纪80年代末,苏联空军还有260架安-12战术运输机,苏联民航也有100架用于货物运输。

中国在上世纪60年代从苏联引进了10架安-12战术运输机,在此基础上进行了仿制,80年代定型投产。运-8战术运输机存在一些明显的技术问题,性能受到削弱,战术技术指标明显低于C-130J战术运输机。例如运8C为了加装气密货舱,取消了机腹油箱,导致运8C的载荷、航程性能迅速降低。还有就是发动机功率不足,高原高温环境下不能大载荷起飞,影响了飞机运用。航空电子系统方面,运-8C航子系统较为落后,没有实现玻璃化座舱。

ZDK-03

在发展机载有源相控阵预警雷达的同时也安排了研制无源相控阵预警雷达作为备份。机载有源相控阵预警雷达研制成功之后,无源相控阵预警雷达转为外贸,这就是基于运-8运输机平台的ZDK-03预警机(中国代号:ZDK-03,英文:ZDK-03 AWACS Aircraft,巴基斯坦空军代号:Karakoram Eagle,译文:喀喇昆仑鹰)。ZDK-03基于中国第二代预警机雷达技术,与现役主力预警机相比存在技术代差。其数据更新率、抗干扰能力和多目标处理能力不及中国现役主力预警机。

ZDK-03预警机是由中国中航工业陕西飞机工业(集团)有限公司和中国电子科技集团公司联合研制的中型预警指挥机。这款预警机专为出口巴基斯坦而设计,于2007年开始研制,2010年11月正式交付巴基斯坦空军使用。ZDK-03预警机在全球范围内仅生产了四架,全部出口给巴基斯坦。该型预警机已经出口到巴基斯坦,成为巴基斯坦空军主力预警机。最新消息说ZDK-03预警机正在升级,换上中国KLC-7机载有源相控阵预警雷达,以提高对抗印度空军未来隐身战斗机的能力。

空警-200

由于中国当时并没有合适的载机平台,所以最终选择了俄罗斯的伊尔-76运输机作为雷达载机。受限于此,空警-2000最后仅服役了4~5架。由于空警-2000数量太少,无法实现全疆域覆盖,在运-8基础上研制了空警-200预警机,空警-200同样采用了有源相控阵预警雷达,考虑到运-8机体远小于伊尔-76,难以安装较大的圆盘状天线,因此空警-200采用了平衡木天线。平衡木天线是两个有源相控阵天线背靠背拼接在一起,初步解决了小载机配备大天线的问题。不过平面相控阵天线只能覆盖120度,这样平衡木只能探测240度空域,不能实现全向覆盖。战时需要采用8字形或者跑道形航线进行弥补。

2006年6月,一架中型运输机在安徽不幸坠毁,这是当时正在发展阶段的一架空警-200原型机,机上搭载的机组成员和技术专家共40余人在事故中全部牺牲,造成的损失之重,建国以来也是前所未有,至今仍然让人悲痛不已。最终的调查结果显示,事故发生原因,是空警-200原型机遭遇复杂气象,多次穿越结冰区导致机翼外部积累大量冰块,最终失去控制坠毁。虽然调查结果证明,并非是机体平台设计缺陷导致的事故,但也证明了陕飞当时提供的除冰系统环境适应性有限。

运-9

在2004年前后,陕飞集中了大量资源,在运-8基础上完成了多维度、深层次改进,催生出被称为运-9的新型号,同时也为日后先进型号运-30的现身,奠定了牢固的基础。运-9在2010年前后完成首飞,于2014年航展上公开亮相,在那个运-20尚未服役的年代,运-9实际上是国内最先进的量产运输机型号,同时也是后期高新战机以及第三代预警-500的直接载体。

按照陕飞公布的数据,运-9机长36米,货舱全长16.2米(运-8C为15.7米),货舱最窄处为3.2米(运-8C为3.0米),最小高度2.35米(运-8C为2.25米),内部容积有了不小提升。并且针对运-8C载油量下降至19吨的突出不足,重新在机身下方敷设了油箱,使得载油量上升到23吨左右,载重也上升到20吨左右。按照陕飞的描述,运-9在运-8基础上,对前机身、机身中段、尾舱、控制系统、发动机、螺旋桨进行了相应升级,换装了新型涡浆-6C,全机80%的部分都进行了改进,整体性能有了脱胎换骨的变化。

运 - 9 飞机机长 36 米、机高 11.6 米、翼展 38 米、机翼面积 122 平方米,货舱长度 16.2 米,最小宽度 3.2 米,中央翼下高度为 2.35 米,翼后高度为 2.6 米,货舱剖面增大,可装载对象范围扩大,可装载国际标准的集装箱 / 板、标准货台、大型军事装备等。货舱地板设有 8 条标准滑轨,货运系统、伞兵座椅、救护担架等均可通过地板滑轨快速安装。根据任务变化,货舱可快速配置成适应目标任务的布局,实现多功能共用。货舱前部配置 2 部牵引力为 1.5 吨的绞车,后货舱大门区顶部配置 1 部起吊能力为 2.5 吨的吊车,方便装备和货物装卸。

运 - 9 飞机最大起飞重量 65 吨、最大着陆重量 65 吨、最大商载 20 吨、最大载油量 23 吨,巡航速度 550 千米 / 时、巡航高度 8000 米、15 吨商载航程 2200 千米、10 吨商载航程 3400 千米、5 吨商载航程 4600 千米、转场航程 5000 千米。典型装载为 4 个单件重量均不超过 6 吨的集装箱 / 板,装卸作业时间不超过 30 分钟。运送人员时,可搭载 106 名武装士兵;用于救护任务飞行时,可搭载 72 名重伤员(含担架),外加 3 名医护人员,或可运送 106 名轻伤员。

空警-500

为了真正解决“小载机大预警”这个问题,研制了国产第二代数字式机载有源相控阵预警雷达,雷达采用数字收发组件(DT/R)、光纤数据总线,从而实现了数字波束形成(DBF)。天线不再需要线缆、插头等模拟器件,提高了灵敏度,降低了体积和重量,让有限尺寸孔径具备了更强大的探测能力。此后,中国在国产第二代数字式机载有源相控阵预警雷达基础上研制成功空警-500预警机。空警-500采用运-9为载机,探测能力直逼空警-2000。空警-500已经成为中国海军和海军航空标准预警机,外界资料认为中国至少装备了50架空警-500预警机。

在空警-500上,王小谟院士“小平台、大预警”的构想终于成为了现实,以成本较低,不依赖进口的国产中型运输机平台,托举起了性能超过空警-2000的雷达。空警-500预警机首次全面采用国产处理平台、国产操作系统和数据库,在信息系统方面实现了所有分系统的国产化。此外,元器件方面,国产化规格比也超过90%,雷达的核心信息平台服务器100%实现了国产化。空警-500A已经具备了空中加油能力,持续作战的能力更强。

被外界称作是空警-700的新一代中型预警机,也是基于运-9,可以说是空警-500大改型。在机载设备配置方面已经发生了重大变化。首先是对空/对海搜索相控阵雷达,大概率已从原有的三阵面改为双阵面。其中一个阵面负责警戒搜索、另一个阵面则负责重点目标的跟踪。其次是机身后部两侧各增加了一组双模式双波段数字阵列有源相控阵雷达,此举旨在强化对特定方向及特定目标的搜索跟踪,而非是奔着实现360°无死角探测而去的。最后是空警-700机头处安设有远程红外探测装置、机头下方则新增有一组气象/导航雷达。通过上述变化可以看出,空警-700的针对目标是以隐身飞机与弹道导弹为主的空中目标。前者雷达反射截面积较小,且还呈进一步压缩的发展态势,至于要想增大对后者的发现及截获概率,最好是能从其弹道中段着手。

空警-3000

从平台升级来看,空警-3000以运-20B运输机为基础。运-20B机长47米、翼展50米、机高15米,最大起飞重量达到220吨,相较于空警-2000使用的伊尔-76,运-20B不仅在尺寸和载重上更具优势,而且完全实现了国产化。这意味着在生产数量上不再受限,能够根据国防需求进行大规模生产。同时,换装的涡扇-20发动机,最大推力可达15吨,为飞机提供了更强劲的动力,使空警-3000的巡航速度更快。

再看雷达技术这一核心部分,在面对隐身目标时,数字阵列雷达据说能够在600公里外就锁定像F-35这样的隐身战机,探测范围和精度远超以往预警机,有效提升了对隐身目标的探测和跟踪能力。此外,空警-3000还首次使用了厘米波和分米波双波段雷达系统,这一创新设计使其能够更好地适应不同目标的探测需求,无论是小型无人机还是大型飞行器,都能被准确探测和跟踪,极大地提升了预警机的综合探测能力。

空警-600

针对国产航空母舰作战要求,为辽宁舰和山东舰研制了直-18J预警直升机,这型预警直升机配备有国产小型机载有源相控阵预警雷达,具备一定的空中预警与指挥控制能力。在此基础上,为国产弹射型航空母舰福建舰配套,研制了空警-600舰载固定翼预警机,空警-600舰载固定翼预警机采用国产新一代机载有源相控阵预警雷达,不过采用了单面阵,以提高天线孔径,增强探测能力。

水平机扫+垂直电扫P频段的E2D,以及大概率和E2D一样是水平机械扫描垂直电扫的空警600。两者并不比360度电扫的S、L波段预警机差,甚至还有反隐的优势。按照IEEE的划分,按波长看P波段波长(0.3-1GHZ,波长0.3米-1米)>L波段波长(1-2GHZ,波长0.15-0.3米)>S波段波长(2-4GHZ,7.5-15cm)>C波段波长(4-8GHZ,3.75-7.5cm)>X波段波长(8-12GHZ,2.5-3.75cm)。

E2D是简式防务等外媒公布雷达工作频段为300MHz~3GHz。E2D(300MHz~3GHz)的工作波段实际按照IEEE波段划分是整个的p波段(0.3-1GHZ,波长0.3米-1米)、整个的L波段(1-2GHZ,波长0.15-0.3米)和半个S波段(2-4GHZ,7.5-15cm),水平机扫加垂直电扫有源AESE。E2D的APY9公开信息只是P波段雷达,L和S波段是什么后面再讨论,先说APY9的P波段雷达。

通常而言,在其他外在条件、设备相同的同技术水平下,不考虑天线、器件等等因素:1,同功率,波长越长探测距离越远,精度越差,同功率,从X波段开始,波长越长,反隐效果越强,同功率,波长越长的雷达,为保证精度,其阵面要求的尺寸也越大。

E2D的主要优点是通过器件技术手段、信号算法等解决了远距离P波段的精度问题,实现了550公里级别的工作距离。E2C同样也是P波段,工作距离在300+公里。E2D的APY9虽然测高偏差大,刷新率低一点,但已经可以满足引导中距弹攻击功能。通过CEC系统,预警机做探测的提示也可调用系统内其他雷达和IRST等等对目标进行进一步探测。

中国电科14所所长胡明春2021年在接受《环球时报》专访时称,国产YLC-8E机动式UHF/P反隐身防空警戒雷达可以解决对隐身目标的探测和跟踪等问题,有关技术跟国际水平相当,某些领域可能更超前,YLC-8E机动式UHF/P反隐身防空警戒雷达。YLC-8E反隐身能力强的秘诀在于它使用的波段,也就是UHF波段。

当前,隐身战机的隐身手段主要是通过飞机外形和表面的吸波涂层,但这些隐身手段主要是针对厘米波段(L、S、C、X、Ku波段)进行优化,对于 UHF/P这种波长长的低频段却无能力。YLC-8E的工作距离好像报道是300公里,但体积较大。按照YLC-8E是出口版的话考虑,预测自用版应该可以达到400+公里的工作距离,主要是太大了。JY-26型分米波警戒雷达也是P波段,报道工作距离400公里,但问题也是雷达太大了。这两款的器件满足陆基要求,但可能还不能满足上飞机要求。

在P频段,隐身战机并没有进行隐身化处理,远距离可以被发现跟踪。在E2D的UHF/P频段面前很难保持低RCS面积,预F-22和J-20这类隐身战机在UHF频段的RCS数值较大,预估在0.5米rcs左右。公开资料,E2D可以在550公里对RCS在3-5平米的战斗机目标发现并追踪。美国非正式信源曾有报道E2D对F-22的发现距离在300-400公里左右。国内的一些估算仿真,认为APY-9雷达对在P波段RCS为0.5平方米的典型战术隐身战机的有效探测距离可以达到300~360公里以上水准,具有相当程度的反战术隐身目标能力。

空警-600大概率也是P波段水平机械扫描加垂直电扫,以E2D为榜样。或者类似A100采用两个阵面一个为S波段一个为P波段结合的两面阵机扫+电扫,但还都无法证实。但如果空警-600类似空警-500采用S波段三面阵的话,以空警-600的小身板供电能力等限制肯定无法达到500+公里的探测距离。P波段雷达接收和发射通道都要更少,供电需要相对较低,P波段单额大气衰减对比S波段要小,对舰载预警机无疑是是最好的波段。空警-500是S波段三面阵有源数字收发波束雷达,航程占优,供电功率占优,三面中的每面tr组件数量占优,扫描率占优。

E2D AN/APY-9雷达抄录下公开资料:基于碳化硅的P波段发射机,水平机扫+垂直电扫,数字化接收机采用单脉冲、波束参差等技术,消除雷达探测与跟踪运动目标的盲速效应,提高探测精度;采用数字波束形成(DBF)、空时自适应信号处理(STAP)技术,数字接收机,大大增强了雷达杂波抑制能力,提高了多目标跟踪与批处理能力,有效应对超低空飞行的小雷达截面积(RCS)目标威胁。

有人认为apy9没有DBF数字波束形成能力,只有数字接收能力,没有dbf所以不算数字阵列雷达,看这个文章机载火控雷达发展趋势探究,中航工业雷华电子研究所的2021年的文章,说APY-9为阵元级数字阵列,也就是单元级数字阵列。美国海军持续与北星科学公司合作发展高增益UHF电子扫瞄雷达(High-Gain UESA)项目,新增一套S波段电扫雷达,成为一种双波段雷达,整合到E-2D现有的APY-9雷达系统架构中(天线外型等无须变更)。

在p/S双波段工作体制之下,p频雷达以空时自适应处理(space-time adaptive processing)的技术,p频雷达发现可疑目标之后,立刻透过波长更短、鉴别度更高的S波段雷达进行长程精确标定。S频雷达的后端处理程序包括双偏振极化(Dual-Polarization,Dual-Pol)测量,同时在水平与垂直方向发射/接收脉冲信号,因此回波频率包括目标的水平与垂直轴向信息,能更精准地测量目标尺寸与外型。上述这个整合在雷达罩内的新增S波段有源相控阵,大概率就是就是下图的IFF有源阵天线。

E2D的具备波束形成能力的敌我识别系统,在其他的种类的敌我识别系统里介绍里没有出现过。IFF雷达是电子扫描,具备目标探测能力。整合在雷达罩内的有源相控阵的敌我识别系统,也具备探测飞机和导弹的能力,工作在L或S波段。对应了E2D频段是300MHz~3GHz的描述。非合作式敌我识别有源相控阵雷达,敌我识别系统又叫二次雷达,如果对方不应答(传统的应答合作式敌我识别系统工作在L波段1030-1090MHz频段),通过有源相控阵非合作敌我识别二次雷达在L或S波段,扫描对方外形确定敌我。不再需要一次雷达再调集资源凝视确定目标外形。一次雷达是主雷达P波段的APY-9,二次雷达是L或S波段非合作敌我识别雷达。这样就符合了简式防务等对E2D雷达工作频段在300MHz~3GHz的描述。

E2D反隐占优,加装空中加油口后弥补了航程缺点,UHF波段的特点弥补了供电缺点和tr组件数量数量缺点。最后总结是空警-500和E2D大概总体技术水平相当,都是AESA数字波束,空警-500雷达架构和扫描率占优。E2D反隐占优,预估F-22这类目标UHF波段RCS在0.5平米,E2D对3到5平米的目标发现跟踪距离在550公里,对0.5平米的目标预估大于300公里,对J-20而言也是很难隐身接近的。E2D可以通过S波段和UHF波段对隐身目标的探测信息对比(20对S波段RSC小,对p波段波段RSC大,明显区别于非隐身目标的S波段和P波段RSC大小一致),E2D通过CEC,不仅可以通过自身的p波段和s波段信号对比,还可以获得盾舰、陆基雷达、其他预警机的雷达原始信号,第一时间分析对比,从而快速远距离发现隐身目标。

E2D还可以向战斗机提供火控级数据,直接引导战斗机发射120C/D,战斗机不需要开雷达可以发射后迅速转向规避对方导弹,后续火控数据由E2D提供。E2D还可以直接引导无人船发射标准6进行防空和反舰作业。公开资料说的E2D的碳化硅射频功率器件,其实是指用于射频的半绝缘SiC衬底氮化镓功率放大器。碳化硅无法单独用于射频器件,必须与氮化镓结合,碳化硅是作为衬底使用。按照我们的语境,E2D其实就是使用氮化镓功率放大器,工作在反隐身波段的数字阵列有源相控阵相控阵预警机。

预警机的未来

美军自从装备F22后,对其作战能力进行过详细摸底,发现其对预警机等高价值空中目标威胁巨大,因为预警机对隐身目标发现距离要近得多,留给识别,指挥其它战机拦截的时间很短,因此隐身战机足以在战场上充当刺客,四处猎杀这些空中信息节点。虽然一个时期里美国是唯一拥有隐身战机的国家,但是他们也知道自己不可能永远垄断这个装备。那么在未来继续高度依赖这些数量稀少,昂贵的大型信息节点,就是个很危险的事情。所以美国将重点转向发展战场分布式信息系统,比如现在的F-35的相控阵雷达,前视红外系统等都在将信息接入战场网络进行信息融合,当战场各种传感器在这方面做的越好,反过来对预警机的需求也就越弱。

当然了,预警机暂时不可能被完全替代,比如前不久美国太平洋战区司令就在抱怨现有的E3太老旧了,维护成本高,故障多,他就很希望能采购一些E-7来应应急,不过国会和五角大楼都不会理会它,美军有自己的时间表。需要补充一点,很多人说预警机会被淘汰,这也是不对的。因为在国土和大战区范围内的空情掌控上,预警机依旧是不可替代的,因为雷达终究会受到基本物理规律的限制,地面雷达总是会有盲区的。

而预警机飞起来后可以无死角的监控起一个直径超千公里的巨大空间。这对己方的航空调度以及防御敌方的空袭渗透都有不可替代的价值。因此未来必将出现的情况就是:美军在前线高烈度战场上会主要依赖由各种战斗机、地面雷达、无人机等等传感器组成的分布式信息系统,而在战场拖后的位置,以及本土和盟国上空则以预警机为主监控空情。所以美军未来还是会装备新预警机,但只会是在把老的E-3的机体寿命压榨到极致,继续延寿用下去还不如搞一款新的更省钱时。因为毕竟作为二线的非对抗性装备,换装的紧迫性比较低。

美国2023财年的军备部分,空军提交并由国会批准的方案,美国将要退役掉其15架E-3预警机,同型机将仅剩16架;注意,没有采购新预警机去替代。很显然,16架老旧的预警机又要面对欧洲和西太战区,就算一个战区8架,扣除掉需要停下来保养的,总共只能有几架处于任务中,这对于美军要应对的广阔战场肯定是不够的。这说明了什么?显然说明美军已经不再依赖大型预警机这种星型信息网络节点的模式了。前线的F-35等先进AESA雷达战机以及其它各种信息节点的信息经过战场融合已经可以挑起战区空域信息作战的大梁了。